|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века | Автор книги - Александр Иванович Сидоров

Cтраница 20

Достаточно ровно или, во всяком случае, без явной агрессии франки относились к евреям. Последние на протяжении всего каролингского периода активно занимались торговлей и ростовщичеством, откупами и врачеванием, владели домами и землей, на которой трудились колоны-христиане, внутри общины улаживали споры по законам Торы. Септи-манская графиня Дуода, в 843 г. сочинившая наставления своему сыну Вильгельму, признается, что часто брала в долг у иудеев и потому отягощена долгами. Она надеется их вернуть, пока жива, однако всерьез на это не рассчитывает и просит Вильгельма «тщательно разыскать всех, кому задолжала» и при необходимости расплатиться собственными средствами. Во второй половине IX в. франкские епископы прикладывали некоторые усилия для ограничения деловых контактов между иудеями и христианами. Но о консолидированной позиции клира на сей счет говорить не приходится, равно как и о сколько-нибудь серьезной изоляции еврейских общин. Единственным, что вызывало у современников резко негативную реакцию, было обращение христиан в иудаизм. Один из составителей «Сен-Бертинских анналов» поведал историю некоего Бодона. Хорошо образованный в «божественных и человеческих науках», близкий ко двору императора, да еще в сане дьякона, он поддался искушению дьявола, оставил христианство и обратился в иудейскую веру. В результате Бодон полностью изменил свою жизнь. Принял имя Елизария, отпустил бороду (столь нелюбимую франками), начал носить оружие и занялся торговлей с язычниками. Переселившись в Испанию, он стал обращать в иудаизм других христиан и, видимо, значительно в этом преуспел. Во всяком случае, его противники обратились к Карлу Лысому и западнофранкским епископам с просьбой вмешаться и вернуть вероотступников в лоно церкви. Вторым важным критерием социальной стратификации был правовой статус. Франкское законодательство традиционно различало группы людей в зависимости от объема их правоспособности. В варварских правдах, а также в грамотах, королевских дипломах, монастырских полиптиках и других хозяйственных и административных документах VIII–IX вв. фигурируют знатные, полноправные свободные, полусвободные колоны и литы, несвободные рабы-сервы. Знать и свободные защищены высоким вергельдом (у аристократии он примерно в три раза выше), они владеют землей, платят налоги в казну, самостоятельно выступают в суде, несут военную службу в ополчении. У сервов нет никакой собственности, они работают на хозяина, а за их преступления отвечает господин. У них нет вергельда, только цена, которая уплачивается владельцу за убийство его раба. Варварские правды почти не отличают серва от животного, столь же неразумного и неправоспособного существа. Литы, напротив, обладают ограниченной правоспособностью, у них есть движимое и недвижимое имущество, которым они могут распоряжаться. Они иногда самостоятельно выступают в суде. А в Саксонии lazzi, по сообщению Нитхарда, еще в 840-х гг. наравне со свободными участвовали в ополчении. Правовой статус различных слоев населения в каролингскую эпоху серьезно эволюционировал. Далеко не всех свободных устраивал их статус, не только дававший большие права, но и накладывавший многочисленные обязанности. Последние по мере развития франкской государственности, усиления военной активности и увеличения налогового гнета становились все более обременительными. В таких обстоятельствах многие свободные искали покровительства могущественных сеньоров, светских аристократов или, например, монастырей. Через процедуру коммендации, известную еще с позднеримских времен, они «вручали» себя и свое имущество в руки новых покровителей и становились колонами. Крестьяне передоверяли феодалам свое право платить налоги, выступать в суде и участвовать в ополчении, отдавая им часть своего рабочего времени и продуктов собственного труда (то, что в науке принято называть феодальной рентой), а взамен обретая защиту и покровительство. В каролингскую эпоху в среде зависимого крестьянства постепенно стираются юридические границы между колонами, литами и сервами. Обычной практикой становятся смешанные браки. Правовой статус с соответствующим объемом служб и платежей все больше закрепляется за конкретной землей. И теперь литы, сервы и колоны сплошь и рядом владеют участками друг друга — вещь, немыслимая еще пару столетий назад.

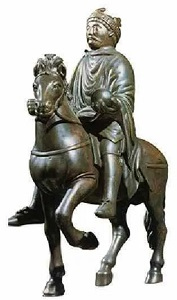

Конная статуэтка франкского короля из Меца (ок. 870 г.). Музей Лувра, Париж По правде говоря, каролингские эрудиты, историки, богословы и моралисты, в отличие от юристов, мало интересовались такими вещами, как статус лита или правомочность серва жениться на свободной женщине. Куда больше их волновало деление общества, основанное на этических и дидактических принципах. В соответствии с таким подходом, они видели мир разделенным на «сильных» (potentes) и «слабых» (pauperes). К первым относились все те, кто обладал реальной политической властью, а также изрядными материальными ресурсами, т. е. знать в широком смысле слова. Ко вторым — все те, кто не мог по каким-либо причинам сам позаботиться о себе: бедняки, вдовы, сироты, паломники, больные и убогие. В число «слабых» духовенство постепенно включило и себя, ибо с IX в. все больше распространяется представление о том, что служители церкви не должны носить оружие, а значит, они не могут постоять за себя. Это лишь отчасти соответствовало действительности. В каролингских хрониках можно встретить немало упоминаний о воинственных епископах и аббатах, которые куда чаще умирали на поле боя, нежели в своей постели. Свою задачу моралисты видели в том, чтобы, опираясь на христианские ценности, гармонизировать общественные отношения. «Сильным» настойчиво предписывали заботиться о «слабых», поддерживать их материально, защищать от военного насилия, а также от административного и судебного произвола власть имущих. Символом, который воплощал в себе эту заботу, неизбежно связанную с принуждением и даже насилием, являлся меч. Применительно к каролингскому периоду процедура «опоясывания мечом» упоминается в источниках лишь в отношении представителей королевского дома. Но сама по себе практика вручения оружия юношам, достигшим совершеннолетия, т. е. физической, политической и правовой дееспособности, является очень древней. Она, несомненно, широко практиковалась в семьях франкской знати. При этом за «слабыми» не признавалось никакой субъектности. Им отводилась иная роль. Принимая защиту и покровительство, они позволяли «сильным» проявлять христианскую заботу о ближних, утверждать собственное благочестие и воспитывать в себе смирение. Первое место среди «сильных» занимал король, являвшийся примером для всех своих подданных. Именно его прежде всего стремились «воспитать» моралисты, именно ему были адресованы многочисленные дидактические трактаты (так называемые «зерцала»), письма и постановления синодов. В середине VIII в. в церковных кругах были реанимированы позднеантичные представления о разделении христианского общества на клириков и мирян, которые определены каждый к своему служению. Но если при Диоклетиане и его преемниках речь шла о службе военной и гражданской, то теперь эти идеи переместились в область практической этики. О «нас, молящихся, и их, сражающихся» (nobis orantibus et illis bellantibus) в 747 г. римский папа Захария писал правителю франков Пипину Короткому. Воинам, знатным и незнатным мирянам, надлежит противостоять козням врагов и заботиться о защите земель, пояснял понтифик. Священникам следует молиться и давать душеспасительные советы. Только так с Божьей помощью можно уберечь страну. В IX в. аналогичные мысли в том или ином виде формулировали влиятельные каролингские епископы Теодульф, но особенно Иона Орлеанский и Агобард Лионский. В конечном счете это означало легитимацию претензий духовенства на ведущее положение в обществе и одновременно подразумевало создание универсальных защитных механизмов, которые могли бы гарантировать соблюдение имущественных и политических прав церкви.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно