|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 50

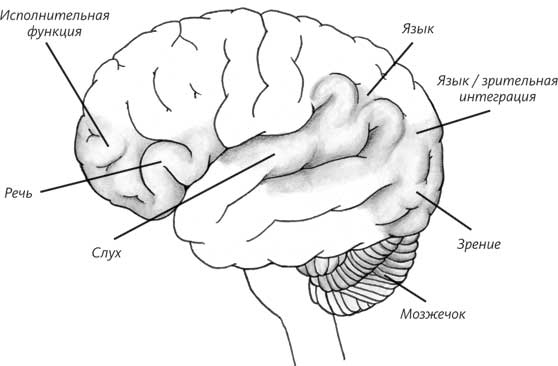

Несомненно, важнейший вклад фонологических объяснений дислексии состоит в том, что они оказали влияние на начальное обучение и коррекционные программы [18]. Джозеф Торгесен, Ричард Вагнер и их коллеги из Университета штата Флорида продемонстрировали, что при использовании программ, которые систематически и доходчиво обучают маленьких читателей осознанию фонем и графемно-фонемных соответствий, достигается значительно больший успех в коррекции нарушений чтения, чем обеспечивается другими программами [19]. Одни только шкафы с изданными результатами исследований, доказывающих эффективность осознания фонем и пошагового обучения декодированию для формирования начальных навыков чтения, могли бы занять целую стену в библиотеке. Таким образом, фонологические исследования представляют собой наиболее изученную структурную гипотезу нарушений чтения [20]. Другие – менее исследованные, но не менее важные – структурные гипотезы охватывают исполнительные процессы в лобных долях (которые включают организацию внимания, памяти и мониторинга понимания) или задних отделах мозжечка (которые занимаются множеством аспектов распределения во времени, языковыми процессами, а также связями между моторной координацией и мышлением) [21]. Любая из подобных структурных гипотез очень важна. Как показывает Вирджиния Бернинжер из Вашингтонского университета, у некоторых детей проблемы с чтением вызваны первичными элементами управляющих процессов, такими как внимание и память; у других – нарушениям чтения сопутствуют проблемы концентрации внимания [22]. Ряд британских исследователей предполагают, что это может быть связано, по крайней мере у некоторых детей, с дисфункцией мозжечка. Давайте проанализируем общую картину, которая возникает в результате рассмотрения всех структурных гипотез. В начале и середине XX века исполненные благих намерений ученые склонялись к тому, чтобы найти какую-то одну область дисфункции и доказать, что она и является самой главной причиной большинства нарушений чтения. История о слепых мудрецах и слоне [57] (хотя, возможно, это уже слишком заезженная метафора применительно к исследованиям дислексии) пока что остается самым удачным описанием большинства этих исследований. Неудивительно, что многие теоретики давали собственному объяснению нарушений чтения новое название. Посмотрим, что произойдет, если мы разместим все созданные в разные времена гипотезы нарушений на процессуально-структурном уровне, примерно как участки на карте человеческого мозга (см. рис. 7.5). Вот, пожалуйста: сумма этих гипотез выглядит как неплохая аппроксимация основных частей универсальной системы чтения [23]. Это еще один способ сказать, что многие из источников дислексии, согласно такой кумулятивной гипотезе, соответствуют основным структурам умеющего читать мозга.

Рис. 7.5. Кумулятивная гипотеза дислексии Принцип 2: невозможность достигнуть автоматизма В гипотезах второго типа акцент делается на невозможности достигнуть автоматизма или достаточных скоростей обработки в рамках этих структур или между ними. В основе лежит допущение, что в результате такого расстройства (на уровне либо нейронов, либо структурных процессов) различные части нейронной сети чтения функционируют недостаточно бегло и на осознание просто не остается времени [24]. Как и в первой группе теорий, многие гипотезы этого плана связывают дислексию с проблемами беглости, причем объяснения охватывают разные уровни пирамиды и различные структуры. Неудивительно, что некоторые из таких объяснений начинаются, как и прежде, со зрения. Например, Бруно Брайтмайер и Уильям Лавгроув из Австралии обнаружили значительные различия в скорости обработки визуальной информации при дислексии [25]. Представьте себе образ звезды, за которым быстро следует еще один образ звезды. В мозге многих людей с дислексией два представленных быстро один за другим «проблеска» окажутся слитыми в один стимул, потому что эти люди не смогут достаточно быстро обработать такую визуальную информацию. Аналогичное исследование того, насколько быстро дети с дислексией обрабатывают слуховую информацию, показывает примерно такие же отличия по сравнению с читателями, не испытывающими подобных проблем. В обоих процессах читатели, у которых имеются затруднения, на самом элементарном уровне (обнаружения сигнала) не отличаются от своих сверстников: они быстро осознают, что воспринимают визуальный стимул или звук. Но, как только добавляется хотя бы небольшая сложность, возникают отличия. Некоторым детям с нарушениями чтения и многим детям с языковыми нарушениями необходимы более длинные, чем их сверстникам, интервалы для восприятия двух коротких раздельных тонов или двух последовательно предъявляемых визуальных стимулов [26]. Современные более сложные исследования демонстрируют, что эти трудности усугубляются факторами, связанными с более тонкими фонемными и слоговыми различиями внутри слов [27]. Например, Уша Госвами из Кембриджского университета обнаружила, что дети с дислексией, которых она наблюдала в Англии, Франции и Финляндии, менее чувствительны к ритму естественной речи, что отчасти определяется тем, как звуки в словах меняются под влиянием ударения и «тактового рисунка» [28]. Все это может привести к недостаточным фонемным репрезентациям, а позднее – к нарушению чтения. Данные об отличиях скорости моторных процессов при дислексии все еще представляют одну из самых интересных загадок, и может оказаться, что они связаны с находками Госвами, касающимися ритма речи. Известный психиатр Питер Вулф из Бостона, наблюдая за детьми, отстукивающими ритмические рисунки следом за метрономом [29], пришел к выводу, что автоматизм в моторных областях становится проблемой при дислексии, когда читателю необходимо «сложить» отдельные части поведения в «упорядоченные по времени более крупные ансамбли» [30]. Другими словами, сбой в моторных, зрительных или слуховых функциях у целого ряда детей с дислексией происходит тогда, когда им нужно правильно, последовательно и быстро (а не на самом элементарном уровне обработки) связать воедино компоненты задачи. Исследования израильского психолога Звии Брезниц дали этой истории неожиданный поворот [31]. Звия изучала дислексию у детей на протяжении двух десятков лет, используя широкий спектр методов диагностики, и обнаружила обширный круг проблем, связанных со скоростью обработки. В ходе работы она сделала необычное открытие. Как и другие ученые, она обнаружила, что слабые читатели характеризуются более медленной обработкой в области каждой из модальностей, но, в дополнение к этому, она пришла к выводу, что у детей с нарушениями чтения, по-видимому, имеется «разрыв во времени» (который Брезниц называет «асинхрония») между зрительными и слуховыми процессами. Выглядит это так, как будто две области, в первую очередь необходимые для установления буквенно-звуковых соответствий при чтении, недостаточно синхронизированы для того, чтобы интегрировать индивидуальную информацию от каждой из них. Это приводит к отрицательным последствиям для чтения на всех его этапах. То, что Брезниц характеризует как «асинхронию», несколько лет назад наблюдалось также Чарльзом Перфетти и остается одним из самых загадочных фрагментов в головоломке дислексии [58].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно