|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 52

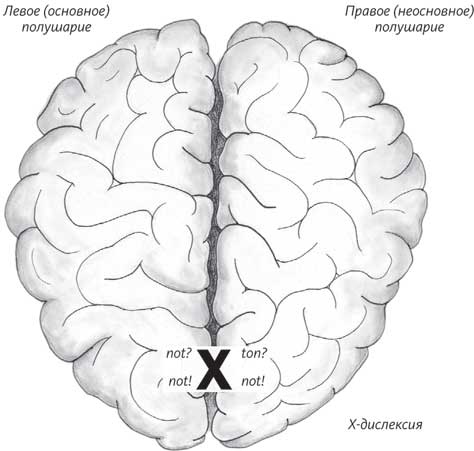

Принцип 3: сбой в соединениях нейронных сетей между структурами Сторонники гипотез этой группы не ищут причины проблемы в рамках какой-то одной структуры мозга, а подчеркивают важность понимания связности между его структурами. В переводе сделанного Дежерином описания первого случая классической алексии Норман Гешвинд «воскресил» понятие «синдром разобщения», введенное жившим в XIX веке неврологом Карлом Вернике для описания того, насколько важно, чтобы для выполнения каждой когнитивной функции все компоненты системы работали сообща [40]. Таким образом, тот факт, что визуальная информация из правого полушария не могла пройти через мозолистое тело к зрительно-вербальным процессам в левом полушарии, был столь же важен в случае месье Х, как и структурные повреждения в левом полушарии. Соединения в нейронной сети чтения так же важны, как и сами структуры. В середине XX века многие теоретики поддерживали этот третий тип гипотез, обратив внимание на соединения между структурами и процессами в нейронной сети чтения. Согласно двум самым распространенным точкам зрения, источник проблемы располагается в соединениях либо между зрительно-вербальными процессами, либо зрительно-слуховыми системами [41]. Современная нейронаука не ограничивается поверхностными объяснениями; она исследует функциональную связность, или силу взаимодействий, между различными структурами, имеющими значение для чтения [42]. Нейробиологи, интересующиеся функциональной связностью, изучают эффективность и силу взаимодействия между главными компонентами нейронной сети чтения. В исследованиях такого типа последовательно анализируются по меньшей мере три формы нарушения связей, и здесь полученная учеными информация также показывает, что проблема гораздо шире. Пример первой формы дисфункции нейронной сети был обнаружен итальянскими нейробиологами [43]. Оказалось, что у читателей с дислексией наблюдается нарушение связи между передними и задними языковыми областями, вызванное низкой активностью в обширной связующей области, называемой «островок» [44]. Эта важная область представляет собой связующее звено между относительно удаленными областями мозга, она критически важна для автоматизированной обработки. Исследователи из Йельского университета и Haskins Laboratories обнаружили другой, но потенциально связанный с первым тип разъединения [45]. Изучая очень важную затылочно-височную область, которая, по-видимому, активируется в начале чтения на любом языке, они увидели, что у читателей с дислексией поле 37 имеет не такой тип соединения [46]. В норме у читателей самые сильные, почти автоматизированные соединения образуются между этой задней областью и лобными областями в левом полушарии. Однако в случае дислексии самые сильные соединения появляются между левой затылочно-височной областью и лобными областями правого полушария. В дополнение к этому некоторые нейробиологи считают, что при дислексии область левой ангулярной извилины, которую используют хорошие читатели-новички, по-видимому, функционально разъединена с другими языковыми областями левого полушария в процессе чтения и обработки фонологической информации [47]. Последняя форма разъединения, отмеченная в исследованиях с помощью нейровизуализации, помогает объединить все эти находки. Исследовательская группа в Хьюстоне использовала нейровизуализацию, называемую «магнитоэнцефалография» (MEG), которая дает возможность приблизительно увидеть, какая область активируется во время чтения и когда [48]. Они обнаружили, что дети с дислексией использовали при чтении сначала зрительные области в левой и правой затылочных долях, затем область правой ангулярной извилины и только потом лобные области, другими словами, совершенно иную нейронную сеть чтения. Эти неожиданные находки помогают разгадать многие загадки, включая то, почему некоторые из моих коллег в Массачусетском технологическом институте обнаруживают низкую активацию в левой затылочно-височной области, которая в других случаях весьма активна [49]. Все это побуждает нас перейти от дискуссий по поводу явных разъединений в нейронных сетях к самой провокационной из четырех гипотез: вероятности существования по-иному организованного мозга. Принцип 4: другая нейронная сеть для чтения Исторически самое необычное и полное описание дислексии можно найти в работе великолепного невролога Самуэля Т. Ортона и его коллеги Анны Джиллингем [50]. На основании своих клинических исследований 1920-х и 1930-х годов Ортон назвал нарушения чтения «перевернутым (зеркальным) восприятием объектов» или склонностью к «перевернутым символам». Ортон утверждал, что при нормальном 6+распределении деятельности в мозге обычно доминантное левое полушарие выбирает правильную ориентацию буквы (b или d) или последовательности букв (not, а не ton; см. рис. 7.7). Однако при дислексии этот способ полушарного доминирования либо не реализуется, либо резко затормаживается. Ортон писал, что в результате несостоявшейся коммуникации между правым и левым полушариями некоторые дети не могут выбрать правильную ориентацию букв. Это приводит к зрительным пространственным нарушениям, перевернутым буквам, затруднениям в чтении и правописании, а также к проблемам с почерком, иными словами, к дислексии.

Рис. 7.7. «Пе ревернутые символы» Ортона В 1960-е и 1970-е годы исследователей привлекала похожая идея: при дислексии в процессе обработки разнообразных заданий, имеющих отношение к чтению, левое полушарие оказывается слабее, чем правое [51]. Например, задания, при выполнении которых ребенок слушает стимулы, представленные по-разному со стороны правого и левого уха (такие задания называются тестами для исследования слуха), регулярно демонстрировали, что читатели с нарушениями слуховых процессов использовали левое полушарие не так, как обычный читатель. В 1970-е годы нейропсихологи в Бостонском госпитале для ветеранов исследовали обычных читателей и людей с дислексией, предложив им набор зрительных, слуховых и моторных тестов. Участники с нарушениями навыка чтения по всем этим тестам продемонстрировали значительно более низкую скорость выполнения заданий [52]; тесты для исследования слуха показали у них доминирование правого полушария. Подобным образом в 1970-е годы в ходе тестов на распознавание слов исследователи обнаружили у испытуемых с дислексией неожиданную симметрию в зрительных областях, причем левое полушарие оказалось у них значительно слабее во время работы с лингвистической информацией [53]. На материале целого ряда заданий исследования латерализации, проведенные в этот период, одно за другим выявляли нестандартную опору на правое полушарие при дислексии [54]. В течение многих лет эти находки считались результатом упрощенного взгляда на правополушарную и левополушарную обработку, но, как мы вскоре увидим, исследователи нейровизуализации начинают пересматривать как идеи Ортона, так и эти более старые теории о полушарной обработке. В ходе исследования развития нейронных сетей при обычном чтении научная группа в Джорджтаунском университете обнаружила, что с течением времени происходит «прогрессивное высвобождение» расположенной в правом полушарии более крупной системы распознавания зрительных образов при чтении слов [55]. Кроме того, увеличивается участие лобных, височных и затылочно-височных областей в левом полушарии. Это подтверждает утверждение Ортона, что в процессе развития левое полушарие берет на себя обработку слов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно