|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 53

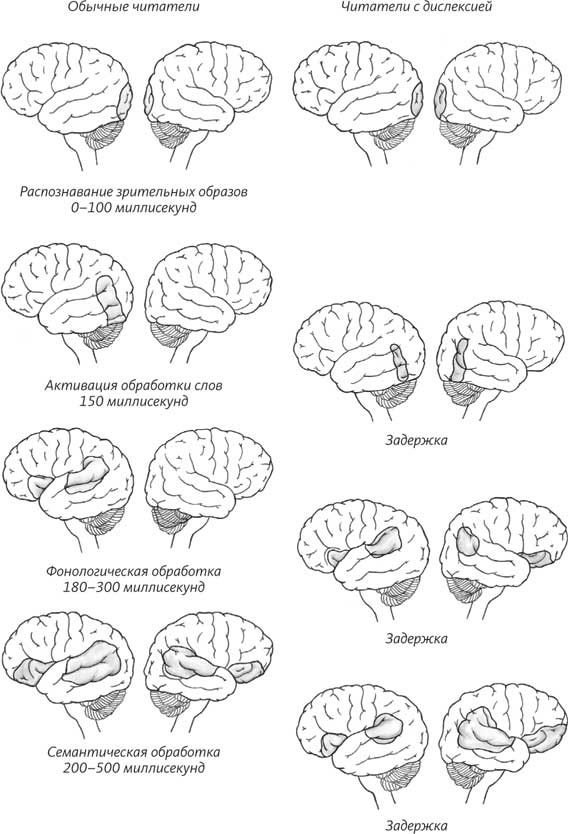

Однако и это прогрессивное развитие нейронной сети чтения при дислексии видится не так. На примере ряда связанных с чтением заданий (от простых визуальных до сложных на рифму) исследователи из Йельского университета (под руководством Салли и Беннета Шейвиц) впервые обнаружили, что у детей с дислексией задействована неожиданная нейронная сеть [56]. Эти дети в большей степени использовали лобные области, а также демонстрировали значительно меньшую активность в левых задних областях, особенно важной с точки зрения развития левополушарной ангулярной извилины. Эта исследовательская группа обнаружила потенциально компенсаторные «вспомогательные» области правого полушария, выполняющие функции, в которых обычно задействованы более эффективные области левого полушария. В более позднем исследовании команды ученых из Йеля участвовали помимо людей, не испытывавших проблем с чтением, две группы взрослых с нарушениями чтения [57]. Участники одной из этих двух групп прошли компенсационную терапию и читали правильно, но не бегло. Вторую группу составили взрослые с некомпенсированными, устойчивыми, возможно вызванными условиями развития, расстройствами. К общему удивлению, базовые нейронные сети у здоровых участников и у тех, у кого были некомпенсированные, более зависимые от окружения расстройства, функционировали аналогично. Читатели, которые в большей степени соответствовали классическому профилю дислексии, использовали больше областей правого полушария, включая затылочно-височные; задние области левого полушария у них активировались слабее, чем у участников из двух других групп. Более того, читатели с устойчивыми нарушениями использовали левые затылочно-височные области даже в большей степени, чем участники без нарушений, поэтому можно предположить, что участники из этой группы в основном использовали стратегии памяти, а не аналитические стратегии. Чтобы пробудить интерес общественности к предстоящим в недалеком будущем исследованиям, художница Кэтрин Студли создала обобщенное изображение некоторых основных результатов исследований мозга, показывающих, как люди с дислексией обрабатывают зрительную, орфографическую, фонологическую и семантическую информацию. Композиция на рис. 7.8 показывает предсказуемые на основании данных, полученных в исследованиях автоматизма и беглости при дислексии, задержки на каждом этапе обработки от зрительно-орфографического опознания до семантической обработки. Начиная по меньшей мере со 150-й миллисекунды и далее, читатели с дислексией ни разу не укладываются в «нормативы» времени. Кроме того, здесь видно и то, что не так давно показалось бы совершенно поразительным. Читатели с дислексией, по-видимому, используют нейронные сети мозга не так, как обычные читатели. Мозг человека с дислексией последовательно задействует больше правополушарных, а не левополушарных структур, начиная с областей зрительных ассоциаций и затылочно-височной зоны и заканчивая правой ангулярной извилиной, надкраевой извилиной и височными областями. Наблюдается и билатеральное использование центральных лобных областей, но их активация происходит с задержкой.

Рис. 7.8. Временнaя шкала при дислексии Данная временна́я шкала создана на основе совокупных данных исследований, которые проводятся во множестве лабораторий в разных странах мира, включая Соединенные Штаты, Израиль и Финляндию. Вряд ли это окончательный вариант [58]. В лучшем случае эта шкала наводит на размышления, в худшем – вводит в заблуждение. Знакомясь с исследованиями, использующими методы нейровизуализации, и работами в области педагогики, никогда не забывайте, что высказывание Сократа равным образом приложимо и к изображениям мозга. «Кажущаяся непроницаемость создает иллюзию истины», но на самом деле эти данные просто наша лучшая интерпретация статистически средних данных по некоторому количеству испытуемых, которые у нас есть на сегодняшний день. Только время и большее количество данных позволят нам узнать правду об иных способностях полушарий мозга. Но если формирующееся представление о нейронной сети чтения с преобладанием правого полушария у людей с дислексией окажется верным для некоторых читателей, тогда у таких детей мозг не только медленнее обрабатывает зрительную и слуховую информацию и медленнее осуществляет поиск и интегрирует орфографические, фонологические, семантические, синтаксические и дедуктивные процессы. Он также задействует при этом значительно отличающийся набор структур в том полушарии, которое никогда не предназначалось для соответствия по времени. Много лет назад известные исследователи Овид Цзэн и Уильям Ван обратили внимание на то, что левое полушарие развивалось с целью достижения исключительной точности и соответствия по времени, необходимых для человеческой речи и письменного языка [59]. А правое полушарие стало лучше приспособленным для более широкомасштабных операций, таких как творчество, распознавание образов и навыки контекстуального анализа. Четкая картина нейронной сети с доминированием правого полушария может помочь объяснить возникавшие на протяжении целого столетия разнообразные гипотезы, каждая из которых точно описывала одно из проявлений более широкой совокупности симптомов [59]. В контексте «пирамиды чтения» и на основании представленных здесь базовых принципов организации мозга история гипотез о дислексии наводит на глобальное открытие: ни одна гипотеза никогда не объяснит все возможные формы нарушений чтения, особенно с учетом разных языков. Это побуждает нас обратиться к насущному вопросу о том, что представляет собой дислексия и как нам решать связанные с ней проблемы, а также к вопросу разнородности проблем у читателей, не только говорящих и читающих на разных языках, но и в рамках одной системы письма. Понимание принципов организации мозга при чтении заставляет нас отказаться от любого одномерного описания нарушений чтения [60]. Причины этих нарушений могут быть самыми разными – со всеми непростыми последствиями, которые придется учитывать в контексте терапевтического вмешательства. Этот факт переносит фокус исследования с поиска «главной причины» дислексии на поиск самых распространенных подтипов читателей с дислексией.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно