|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Костромская земля. Природа. История. Экономика. Культура. Достопримечательности. Религиозные центры | Автор книги - Вера Глушкова

Cтраница 64

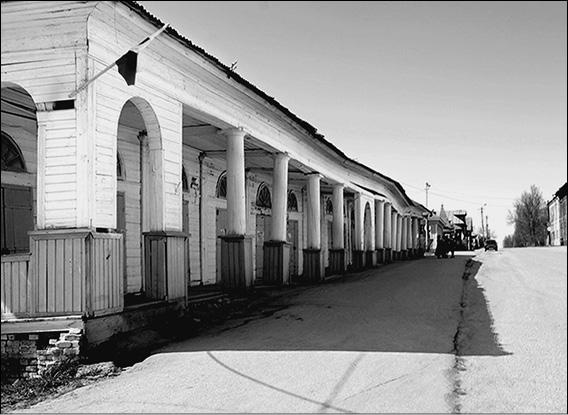

В словаре Брокгауза и Ефрона сказано о Солигаличе XIX в. так: «…глухой город, не имеющий никакого торгово-промышленного значения». Был он тогда и местом ссылки: после подавления восстаний 1830 и 1863 гг. сюда были высланы поляки, а после покушения в 1878 г. на петербургского градоначальника, царского генерала Ф.Ф. Трепова, – революционерка-народница В.И. Засулич (1849–1919 гг., с 1903 г. – меньшевичка). Оживление развития Солигалича началось в середине XIX в. в связи с открытием целебных свойств здешних минеральных вод. Тогда одновременно со знаменитыми кавказскими курортами начала функционировать лечебница в Солигаличе. Это произошло в большой мере благодаря трудам тогда молодого сотрудника Медико-хирургической академии А.П. Бородина (со временем он стал знаменитым композитором и признанным химиком, см. о нем текст далее), который на основе изучения химического состава воды, ее действия на организм человека разработал рекомендации по использованию солигаличской минеральной воды для лечебных целей. В советский период продолжилось значимое промышленное развитие Солигалича, главными предприятиями которого стали крупный известковый комбинат, льнообрабатывающий и маслосыродельный заводы, был создан леспромхоз, открыт Краеведческий музей имени адмирала Г.И. Невельского. Среди уроженцев Солигаличских мест особо выделяется уроженец окрестностей Солигалича митрополит Иона Московский (XV в., канонизирован), а также адмирал Г.И. Невельской – знаменитый мореплаватель, исследователь Дальнего Востока, родившийся недалеко от Солигалича. Солигалич обладает рядом ценных с исторических и архитектурно-художественных позиций построек и целых комплексов, со 2-й половины XVIII в. он застраивался по регулярному плану. Из сохранившихся строений наибольший интерес представляют на Торговой площади деревянные и каменные дома XIX в., комплекс Торговых рядов (середина XIX в.), церкви Николы на Наволоке с колокольней (1688), Крестовоздвиженская (1817), Преображения (1821), а также историческая жилая застройка – одноэтажные или 2-этажные деревянные дома со светелками, фронтонами, нарядными резными наличниками, балконами. Особый интерес представляет комплекс Воскресенского монастыря, включающий 5-главую бесстолпную, украшенную двумя рядами кокошников Воскресенскую церковь с трапезной и высокой 8-гранной колокольней (1660–1669), 5-главую Богоявленскую церковь (1681) и другие строения. Не меньший интерес представляет и комплекс Рождественского монастыря (основан в 1335 г.), включающий 5-главый монументальный Рождественский собор с крытой папертью и многоярусной колокольней (1668–1805 гг., в интерьере резной иконостас 1826–1827 гг.), другие постройки. Абсолютно уникально значение Солигалича как бальнеологического курорта. Как бальнеологический курорт, Солигалич известен с 1841 г., его возраст как лечебно-оздоровительного центра в 2011 г. составляет 170 лет. Здесь есть местные минеральные (сульфатно-хлоридные натриевые, содержащие бром и кальций) воды, а также местный лечебный торф (месторождения Горбачевское, Аленушкино, Большое). Минеральные воды используют для лечебных ванн, а лечебный торф с добавлением в него минеральной воды применяют для грязевых аппликаций. Природные лечебные богатства Солигалича известны издавна, но на научном уровне целительные свойства местной минеральной воды были выявлены и обстоятельно доказаны только в 40—50-х гг. XIX в., когда известный впоследствии химик и композитор А.П. Бородин, а тогда относительно молодой исследователь в возрасте 25–30 лет, провел химический анализ этой воды. Тогда Бородин был рекомендован местному богачу Кокореву для анализа минеральных вод в его имении. Курорт Солигалич в первую очередь полезен для больных с заболеваниями органов движения и опоры, а также с болезнями нервной системы. В Солигаличе есть санаторий (специализируется на лечении периферической нервной системы и ряда других заболеваний), грязелечебницы, другие курортные сооружения, расположенные в парке на берегу р. Костромы.

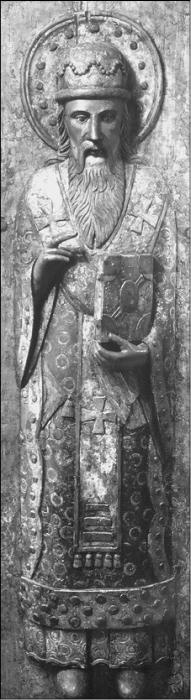

Солигалич. Торговые ряды В 30 км от Солигалича, на берегу р. Вёксы, в неплохо сохранившейся бывшей усадьбе дворян Черевиных Нероново, жил и творил талантливый художник-портретист второй половины XVIII в. Григорий Островский. А в бывшей усадьбе Лосево относительно недавно были обнаружены произведения оригинального местного иконописца Саввы Славенина, работавшего со своим братом Михеем в сельской Никольской церкви. Самыми известными людьми, прославившими Солигалич и его ближайшие окрестности, являются святой митрополит Московский Иона, химик и композитор А.П. Бородин, исследователь Дальнего Востока адмирал Г.И. Невельской, художник Г. Островский. Митрополит Иона Московский (митрополичье служение с 1448 г., умер в 1461 г.) был первым из предстоятелей Русской православной церкви, избранных Собором русских епископов. Будущий митрополит родился в селе Одноушеве, около Солигалича; в 12 лет стал монахом в одном из местных монастырей. Он пришел в Москву, стал монахом во второй половине 1420-х гг., жил в Симонове монастыре. Упорного в работе и учебе молодого монаха заметил грек по национальности Московский митрополит Фотий, приблизил его к себе, в 1430 г. возвел его в сан епископа Рязанского и Муромского. Митрополит Фотий понимал, что лучше, если русскую митрополию будет возглавлять русский человек, и мечтал, чтобы его преемником стал Иона. Тогда Русская православная церковь не была автокефальной (самостоятельной), зависела от Константинопольского патриарха, который утверждал и направлял митрополита, как правило грека, на русскую митрополию.

Митрополит Иона Московский. Деревянная скульптура XVII в. В 1431 г. ордынский хан Улу-Магомет вручил ярлык на великое княжение 16-летнему Василию II Васильевичу. Его родной дядя (брат отца) князь Юрий Дмитриевич Звенигородский был этим недоволен, так как считал, что статус великого князя больше подходит ему – старшему в роде. Но еще в 1425 г. Василий II получил великокняжеский титул по завещанию его отца, Василия I Дмитриевича, который первым из московских князей ввел новый порядок престолонаследования от отца к старшему сыну (а не старшему человеку в роде). После кончины митрополита Фотия великий московский князь Василий II выдвинул епископа Рязанского на митрополичий престол. Великий князь был вынужден бороться в то время с удельными князьями, поэтому святитель Иона считал должным быть рядом с ним, а не уезжать в Константинополь для хлопот по утверждению его в сане митрополита. Обстоятельства сложились так, что в своей стране Иону дважды избирали в митрополиты, а в Константинополе утверждали других, причем греков. В 1448 г. только властью собора русских епископов и великого князя, без согласия Константинопольского патриарха, святитель Иона был избран и посвящен в русские митрополиты, что означало приобретение Русской православной церковью автокефальности. Митрополит Иона благословение Вселенского патриарха получил только после падения Константинополя, в 1453 г., хотя в своей стране реально функции митрополита он стал выполнять с 1431–1441 гг. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно