|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Записки из подполья | Автор книги - Федор Достоевский

Cтраница 20

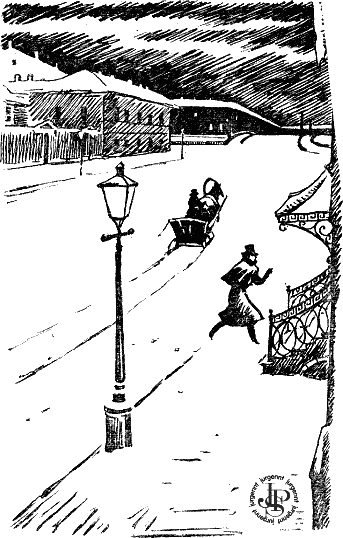

Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова. {42} И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня. «Что было делать? И туда было нельзя — выходил вздор; и оставить дела нельзя, потому что уж тут выйдет… Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид!» — Нет! — вскликнул я, снова кидаясь в сани, — это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда! И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею. — Да что ты, чего дерешься? — закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было потеряно! Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних «модных магазинов», которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости). Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было. — Где же они? — спросил я кого-то. Но они, разумеется, уже успели разойтись… Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность. Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину! Но теперь их нет и… все исчезло, все переменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием: мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней… Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть, этому я рад, — подумал я, — я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно…» VI

…Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, — захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, — точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи. В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, — было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго; все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец отчего-то жутко. — Как тебя зовут? — спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить. — Лизой, — ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза. Я помолчал. — Сегодня погода… снег… гадко! — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. — Ты здешняя? — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. — Нет. — Откуда? — Из Риги, — проговорила она нехотя. — Немка? — Русская. — Давно здесь? — Где? — В доме.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно