|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 31

Некоторое теоретики музыки прошлого прямо связывали притяжение нот с гравитацией. В 1806 году бельгийско-французский композитор Жером Джозеф де Моминьи дошел до того, что предложил закон «обратных квадратов», сопоставимый с ньютоновской гравитацией, описывающий ослабление «силы» вместе с растущей дистанцией между нотами. Разумеется, процесс не настолько прост и груб: для начала «сила» действует несимметрично, так как и «привлекает» фа, но не наоборот. Теоретик музыки Генрих Шенкер в 1935 году в рамках своей выраженной гегельянской направленности интерпретировал влечение как «волю нот». Если бы музыка просто следовала законам силы притяжения от одной ноты к другой, то для композитора не нашлось бы работы: мелодия была бы так же неостановима, как поток воды, устремляющийся в вершины по склону горы. Все дело в том, что в музыке этому влечению можно противостоять, а задача музыканта заключается в том, чтобы знать, когда и как это делать. Если бы не было скрытых тенденций и потенциальных следствий, указывающих, какая нота может следовать за другой, мы бы не испытывали интереса к результату этого процесса. Все мелодии бы звучали, как одинаковая неопределенная бессмыслица. Эффект напева определяется его стремлением следовать притяжению и способностью сопротивляться ему; это один из фундаментальных принципов того, как музыка оказывает эмоциональное воздействие, как она будоражит или успокаивает нас, это вопрос, соответствует ли музыка нашим ожиданиям о ее возможном развитии на следующем шаге. Пока достаточно будет упомянуть, что иерархия и вариативная стабильность музыкальных нот создают контекст ожидания и предвкушения, которым манипулирует композитор или исполнитель, чтобы сделать музыку живой и придать ей некий смысл. Если мелодия переходит от менее стабильной ноты к более стабильной, мы чувствует ослабление напряжения, как будто исчезает какая-то скованность.

Рис. 4.6 Все хроматические (вне звукоряда) ноты в композиции «I Do Like To Be Beside the Seaside» (отмечены стрелками) являются проходящими тонами и ведут к более стабильным тонам.

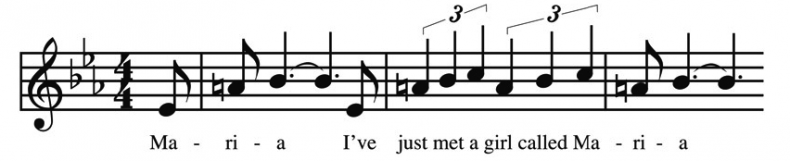

Рис. 4.7 «Мария» из «Вестсайдской истории». Ля бекар здесь #4 в ми-бемоль мажор. «Мария, я встретил девушку по имени Мария». Если напряжение, заключенное в природе менее стабильных нот, быстро снять, уступив их желанию перейти к более стабильному соседу, то мы едва ли заметим их присутствие. Чуть раньше мы выяснили, что в композиции «I Do Like To Be Beside the Seaside» содержатся хроматические ноты, лежащие вне мажорной гаммы. Подобное можно обнаружить во многих известных мелодиях, например «Head, Shoulders, Knees and Toes». Но нам не кажется, что эти мелодии звучат странно, потому что ноты не из звукоряда проносятся очень быстро и капитулируют перед более стабильными соседями. Если «странные» ноты играть дольше или ярче выделять, то их свойства проступают ярче, – не обязательно диссонансные или неприятные, но пикантные и запоминающиеся. Такой случай можно рассмотреть на примере арии «Мария» из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история». Первый и второй слог «Ma-ri-a» поднимается из тоники в диез 4 (#4), очень необычный интервал для тоновой музыки. Что особенно важно, #4 попадает на сильную долю и удерживается достаточно долго, чтобы быть замеченным, а затем наконец переходит в 5 (Рис. 4.7). Необычная нота нас удивляет, у нас растет более выраженный интерес, чем к эфемерной хроматике «I Do Like To Be…». По этой причине джазовые музыканты иногда прикрывают неправильные ноты – те, которые лежат за пределами конкретной гаммы или гармонии и потому нестабильны, – быстрым переходом к ближайшей более стабильной ноте. В этом случае неправильная нота воспринимается как своеобразное украшение правильной, быстро забывается или вовсе остается без внимания слушателя. Эксперт в области психоакустики Альберт Брегман однажды смело назвал джазовую импровизацию «последовательной работой над ошибками». [25] Можно составить представление об относительной весомости нот хроматической шкалы, если просто пересчитать их в нотной записи. Но это не значит, что это метод оценки, – что музыкальная практика соответствует субъективному впечатлению. Музыкальный психолог Кэрол Крумгансл из Корнеллского университета проводила обстоятельные тесты, чтобы выяснить, так ли обстоятельные дела. В ходе теста она и ее коллеги устанавливали тональный контекст – ощущение тональности – проигрывая аккорд, звукоряд или короткую последовательность аккордов, которыми типично оканчиваются песни (каденция). Например, чтобы создать контекст до мажор, они играли аккорды до, фа, соль, до. Следом они сразу же играли ноту из хроматической гаммы и спрашивали испытуемого, насколько хорошо она «вписывается» в контекст. Исследователи получили достаточно понятные и предсказуемые результаты от каждого слушателя вне зависимости от степени их музыкальной подготовки (Рис. 4.8). Крумгансл называет это субъективное суждение о «правильности» нот тональной иерархией. Тональная иерархия очень похожа на реальное распределение нот, которое мы рассмотрели выше (Рис. 4.4). Единственные ощутимые различия заключаются в том, что тоника 1 находится немного выше, а большая секунда (2, здесь ре) расположена ниже. Последнее можно объяснить тем, что в настоящих мелодиях за 1 часто следует 2 из-за тяготения к маленьким шагам повышения тона (см. стр. 109). Воспринимаемая тоновая иерархия обладает пятиуровневой структурой: тоника, тоника плюс квинта, мажорное трезвучие (1, 3, 5), диатоническая гамма и хроматическая гамма (Рис. 4.9). Но что здесь является причиной, а что – следствием? Что в конечном итоге заставляет нас решать в пользу фа, которая лучше подходит к тональности до, чем фа-диез? Мы развили в себе эту способность к суждению благодаря опыту прослушивания музыки, или же она определена внутренними ментальными факторами, которым композиторы нашли практическое применение? Теоретики музыки всегда безусловно полагали, что в способности к суждению есть нечто «естественное», а истоки его нужно искать в консонансе – созвучии. С этой точки зрения математическая ясность отношений между частотами различных нот (на основе пифагорова строя или натурального звукоряда) управляет нашим пониманием того, насколько хорошо ноты подходят друг к другу. Понятие консонанса и диссонанса весьма усложнено и противоречиво, так что я отложу его обсуждение до Главы 6. А пока достаточно знать, что невозможно выудить информацию о каких-то внутренних процессах восприятия отношений между нотами, просто попав под воздействие следствий способов их применения. Мы не имеем права говорить (хотя некоторые себе это позволяют) «до и соль просто звучат правильно вместе, а до и фа-диез – неправильно» просто потому, что привыкли их слышать вместе.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно