|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 30

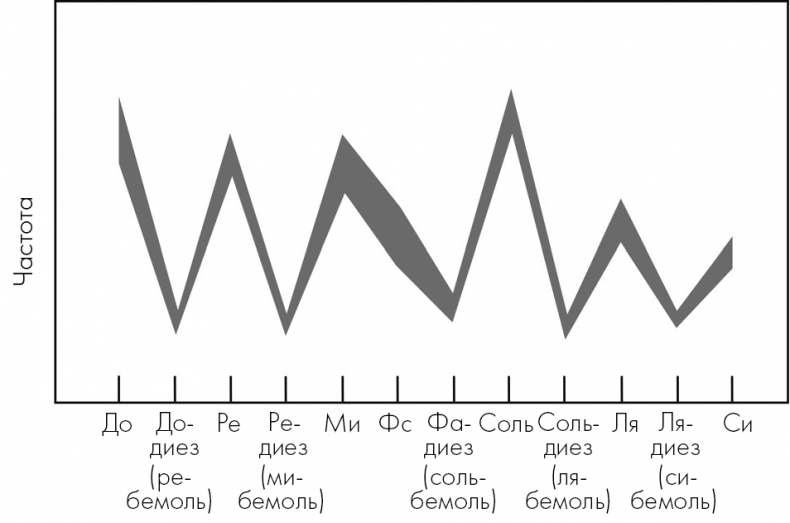

Даже если строго придерживаться нот определенного звукоряда, мы не всегда гарантированно попадаем в нужную тональность, а использование нот другого звукоряда не обязательно уведет нас из нужной тональности. По всей видимости тональность или, что равнозначно, основной тон (тоника) мелодии не так уж легко определить, если мы попытаемся извлечь ее из нот музыкального фрагмента, а не исходя из ключевого знака в начале нотной линейки. На самом деле правила, которыми мы пользуемся для определения тональности слышимого музыкального фрагмента, возникли не на основе музыкальной теории; нам вообще не нужна теория для осуществления этого действия. Эти правила являются чисто статистическими, мы начинаем постигать их в момент рождения или, может быть, даже раньше, а полностью овладеваем ими к четырем годам. Тональность музыки определяет не то, «какими нотами можно пользоваться», а вероятность использования различных нот, которые она содержит: возможность того, что любая нота музыки, выбранная наугад, будет принадлежать к определенному звуковысотному классу. Композиция в тональности до мажор вероятнее всего будет содержать соль, чем, скажем, фа-диез или до-диез. Вероятностное распределение нот отвечает за то, сколько раз каждая нота встречается в произведении или, что равнозначно, относительную вероятность того, что выбранная наугад нота будет соответствовать определенному звуковысотному классу. Распределения легко установить, просто пересчитав ноты. В западной классической музыке они проявляли себя достаточно стабильно на протяжении многих периодов времени и во многих стилях (Рис. 4.4). Эта статистика демонстрирует то, чего мы и так интуитивно ожидали. Популярные ноты – наивысшие точки вероятностной кривой – принадлежат диатонической гамме (мажорной в данном случае), а самые низшие точки кривой соответствуют хроматическим нотам за пределами гаммы; ими пользуются нечасто. Ноты мажорного трезвучия (1—3—5, здесь до-ми-соль) являются самыми востребованными, хотя любопытно, что вторая нота гаммы (2, здесь ре) здесь также заметна (вскоре мы разберемся, почему). В этой расстановке мы можем заметить иерархию статуса нот: первая группа до, ре, ми, соль; затем эта группа плюс остальные ноты мажорной гаммы, фа, ля и си; и в конце весь хроматический набор. [24]

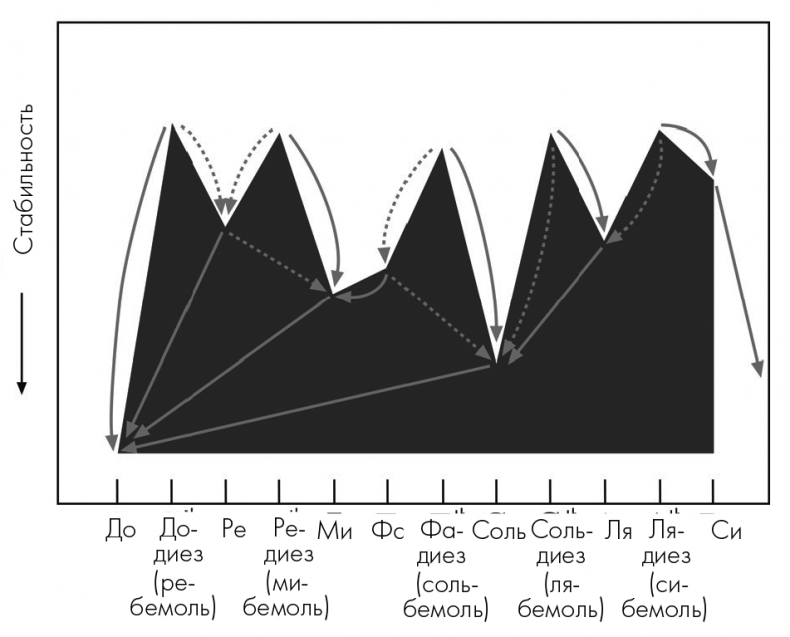

Рис. 4.4 Частота появления звуковысотных классов мажорной тональности в западной тоновой музыке с восемнадцатого до начала двадцатого века. Пример (все танспонировано в до мажор) состоит из песен Шуберта и Шумана, арий Моцарта и Мендельсона, романсов Рихарда Штрауса и кантат Иоганна Адольфа Хассе. Ширина кривой указывает на различную длительность. Хотя обычно его применяют к произведениям западной музыки, термин «тональный» годится для определения любой музыки, которая так или иначе признает иерархию нот. Это утверждение справедливо для большинства музыкальных культур. В индийской музыке нота Sa из одноименного звукоряда функционирует в качестве тоники. Не доказано, были ли древнегреческие лады звукорядами с тоновым центром, но вполне вероятно, что каждый лад обладал как минимум одной «особой» нотой – месой – которая чаще других встречалась в мелодии и в рамках восприятия исполняла функции тоники. Такая дифференциация нот сродни когнитивным костылям: она помогает интерпретировать и запоминать напевы. Ноты, стоящие выше на иерархической лестнице, представляют из себя путевые вехи, за которые держится мелодия, таким образом мы не воспринимаем мелодию, как серию многократно повторяющихся одинаковых нот. Теоретики музыки говорят, что ноты, стоящие выше в иерархии, считаются более стабильными. Они имеют в виду, что эти ноты с крайне небольшой долей вероятности могут перемещаться куда-то еще. Так как тоника – самая стабильная из них, то чаще всего мелодии заканчиваются на ней. Тоникой заканчиваются практически все детские песни, большинство популярных мотивов и гимнов, от «Happy Birthday» до «We Wish You a Merry Christmas» и «I Wanna Hold Your Hand». Если напев не заканчивается тоникой, то, вероятнее всего, он заканчивается квинтой (например, это верно для «Alfie» Берта Бакарака и Хэла Девида) или терцией, как заключительный «аминь» в церковных гимнах. Вам придется потрудиться, чтобы найти хоть одну популярную песню, которая бы не оканчивалась на одну из вышеперечисленных нот. Идею, что одни ноты стабильнее, чем другие, можно перевернуть с ног на голову и сказать, что некоторые ноты более активны и стремятся увести мелодию в другом направлении. Можно воспринимать звуковысотное пространство как топографический пейзаж, где более стабильные ноты соответствуют долинам (Рис. 4.5), и тогда мелодию можно представить в виде потока, который ищет выход к низине. С любой точки вода стремится течь к ближайшему углублению, то есть ближайшей ноте повышенной стабильности (это ограниченная метафора, потому что существование звуков разной высоты между несмежными нотами предполагает способность мелодического потока перепрыгивать через пики и низины). Более стабильные ноты стягивают к себе ближайших менее стабильных соседей. В до мажоре нота фа съезжает к ми, но в тоже время тянется к соль. Ля притягивается к соль, а си пробует подняться к до. Хроматические ноты отличаются наибольшей нестабильностью и с большой охотой сдвигаются к более стабильным собратьям: фа-диез к соль, ми-бемоль к ре или к ми. Такие ноты считаются «проходящими тонами», которые пролетают в мгновение ока, как увеличенные квинты и сексты в «I Do Like To Be Beside the Seaside» (Рис. 4.6). Привлечение нестойких соседей проходит через иерархию: в конце концов, все сходится к тонике.

Рис. 4.5 Иерархию нот можно представить как «ландшафт стабильности», где долины представляют собой самые стабильные ноты. Ноты на вершинах возвышенностей как бы «съезжают» в ближайшую к ним долину. Сильное «влечение» от одной ноты к другой обозначено сплошными линиями, слабое – пунктирными линиями. В конце концов все ноты тянутся к тонике. Внимательный читатель может заметить, что эта топографическая карта не совсем повторяет распределение звуковысот из Рисунка 4.4 – тоника «глубже», а большая секунда «мельче». Так случилось, потому что воспринимаемую стабильность ноты удобнее измерить с точки зрения воспринимаемой звуковысотной иерархии, описанной на стр. 102 и на Рис. 4.8. Разница между воспринимаемой иерархией и иерархией, измеренной в музыке, в действительности очень мала. Мы поговорим об этом позже. Понятие об активных и стабильных нотах явно выражено в китайской музыке, где наиболее стабильные ноты являются нотами китайской пентатоники. Ноты за пределами этого звукоряда считаются нотами pièn, что означает «изменяющиеся» или «становящиеся» (в современном написании пиньинь – biàn). Они именуются по названию нот, которыми стремятся стать. Например, нота фа в пентатонической гамме в до носила бы название «pièn соль». Западная терминология аналогична: 2 ступень звукоряда называется супертоника, а 7 носит название «нижний вводный тон», потому что он расценивается как переход к тонике.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно