|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 45

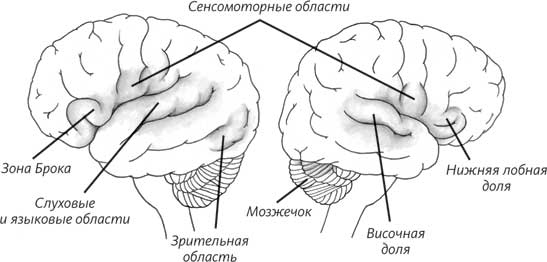

Финские исследователи обнаружили, что верхние области височной доли, задействованные как в фонологической, так и в семантической обработке, быстрее активируются для слов, находящихся на «установившемся» конце континуума [39]. И, как уже отмечалось ранее, чем «богаче» семантическое «соседство» (ассоциированные слова и значения, которые дополняют наши знания о слове), тем быстрее мы распознаем слово [40]. Следствия действия этих взаимосвязанных принципов применимы к людям всех возрастов: чем лучше вы знаете слово и чем больше вы о нем знаете, тем быстрее вы его читаете. Более того, полностью взаимосвязанный, установившийся словарный запас или семантическая нейронная сеть физически отображена в структурах мозга: широкое распределение по временно́й шкале от 200 до 500 миллисекунд отражает разнообразие фонологических процессов и влияющих на них сложных семантических сетей. Чем больше таких сетей активируется, тем быстрее будет общая эффективность при чтении слова. Синтаксические и морфологические процессы Подобно семантическим процессам, синтаксическая информация, по-видимому, автоматически утилизируется после 200-й миллисекунды из лобных областей, таких как зона Брока, из левых височных областей, а также из правого мозжечка. Синтаксические процессы более экстенсивно используются со связанным текстом (например, с предложениями или отрывками текста), часто требуют некоторых операций опережения и обратной связи (примерно таких же, как в случае с the bow on the boat) и значительного использования рабочей памяти. Слова, подобные bear («медведь» и «нести») и bow («нос корабля», «бант» и «кланяться»), содержат синтаксически неоднозначную информацию и нуждаются в контексте фразы или предложения для передачи большего количества информации [41]. Синтаксическая информация, по существу, связана как с семантическими знаниями, так и с морфологической информацией, и способность этих собирательных систем работать вместе повышает эффективность в период от 200-й до 500-й миллисекунды [42]. Например, если вы знаете, что морфема ed в английском языке служит синтаксическим маркером прошедшего времени, вы идентифицируете и поймете слова, подобные bowed («поклонился»), быстрее. Как показано на рис. 6.6, чем больше мы знаем о «внутренней жизни» слов, тем более интегральным и конвергентным будет вклад от различных областей мозга и тем лучше и быстрее мы эти слова прочитаем [43].

Рис. 6.6. Изображение мозга при чтении слова вслух Как только мы начинаем понимать, что требуется для того, чтобы наш мозг смог прочитать одно-единственное слово, мы не можем не задать вопрос: как же это получается, что мы читаем целые предложения и параграфы, не говоря уже о книгах? Для ответа нам придется выйти за рамки временно́й шкалы, чтобы рассмотреть захватывающее дух достижение, которое представляет собой чтение и понимание книг «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Краткая история времени» Стивена Хокинга [44] и «Бесконечное число самых прекрасных форм» эволюционного биолога Шона Кэрролла [45]. Как то, что мы читаем, изменяет нас с течением времени Чтение – это опыт. Биография любого грамотного человека должна подробнейшим образом рассказывать о том, что и когда он читал, потому что в некотором смысле мы есть то, что мы читаем [46]. Джозеф Эпштейн

Одно и то же стихотворение какого-нибудь поэта каждую пару лет будет представляться читателю иным, будет восприниматься по-другому, затрагивать ранее молчавшие струны… Таинство и величие читательского опыта заключается в том, что чем больше деталей и взаимосвязей мы обнаруживаем, чем тоньше при чтении наши чувства, тем больше видим мы уникальность, индивидуальность и строгую обусловленность каждой мысли [49] [47]. Герман Гессе

То, до какой степени меняется чтение за время нашей взрослой жизни, в значительной степени зависит от того, что мы читаем и как мы это делаем. Такие изменения лучше всего описываются, возможно, не учеными-когнитивистами с помощью визуализации мозга, а поэтами. Уильям Стаффорд выразил первый элемент этих изменений, когда написал: «Дано тебе было качество внимания». Возможно, он не имел в виду нейронные сети внимания или умелых читателей, но это почти невыразимое качество (то, как мы направляем внимание на текст) изменяется со временем, по мере того как мы учимся читать, по словам немецкого писателя Германа Гессе, «более избирательно, более чувствительно, более ассоциативно». По мере взросления мы привносим в тексты не только весь когнитивный опыт, представленный на временно́й шкале для слов, но и опыт жизненный – на нас влияют любовь, утраты, радости, печали, успехи и неудачи. Наша интерпретационная реакция на то, что мы читаем, невероятно глубока и часто уводит нас в новых направлениях, отличных от тех, куда нас завел замысел автора. Это объясняет, почему мы можем читать Библию, «Мидлмарч» Джордж Элиот и «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского в семнадцать, тридцать семь, пятьдесят семь и семьдесят семь лет и каждый раз абсолютно по-новому понимать прочитанное. Я хотела бы привести несколько примеров из последних двух книг, чтобы показать, как то, что мы можем что-то упустить или, напротив, ухватить, зависит от степени внимания и жизненного опыта, который мы привносим в любое чтение. Сначала рассмотрим более широкий контекст отрывка романа Джордж Элиот «Мидлмарч», написанного в XIX веке. Красивую молодую героиню, идеалистку Доротею Брук не смогли отговорить выйти замуж за человека намного ее старше – ученого, мистера Кейсобона. Она хотела выйти замуж за него в первую очередь, для того, чтобы помочь ему закончить работу над амбициозным литературным проектом. Во время их медового месяца в Риме мистер Кейсобон ходит по библиотекам, а Доротея оказывается предоставленной собственным мыслям. Так почему же за недолгие недели, протекшие после ее свадьбы, Доротея не столько заметила, сколько с гнетущим унынием ощутила, что вместо широких просторов и свежего ветра, которые она в грезах обретала, приобщившись к духовному миру своего мужа, ее там ждут тесные прихожие и запутанные коридоры, как будто никуда не ведущие? [50] [48] В этом отрывке Джордж Элиот использует набор метафор, чтобы помочь нам постепенно понять: Доротея теперь знает, что у Кейсобона с его энциклопедическими заметками нет никакой большой объединяющей работы, никакой книги, ничего, кроме бесконечного, бессвязного потока мыслей, записанных на маленьких белых карточках. Этот отрывок из «Мидлмарч» иллюстрирует несколько аспектов умелого чтения. Во-первых, если читатель упустит скрытое значение, будут так же упущены большинство нюансов на последующих пятидесяти страницах. Метафоры здесь демонстрируют, насколько важным «качество внимания» оказывается для понимания слоев значения, находящихся внутри текста. Без этого мы не поймем настоящее значение ситуации, в которой оказалась Доротея. Во-вторых, типичное для XIX века построение предложения показывает, насколько важным для понимания может быть знакомство с различными синтаксическими структурами, а также каким образом синтаксические формы могут усиливать смысл. Элиот нанизывает одну на другую несколько фраз, а потом оставляет читателя со словом «никуда». Она будто использует рекурсивный потенциал синтаксиса, чтобы воссоздать бесконечную череду прихожих, характеризующих ум бедного мистера Кейсобона. К концу этого предложения сочетание синтаксических требований и метафорического языка направляет наше внимание к намного более глубокому пониманию мира Доротеи, побуждая нас сильнее ей сопереживать.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно