|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 43

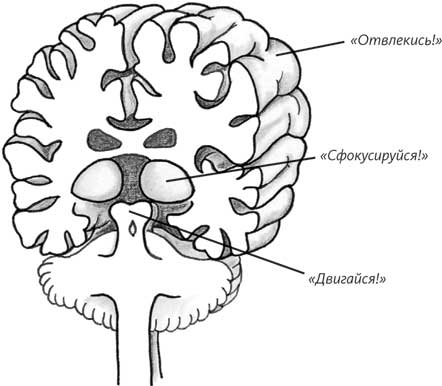

Рис. 6.4. Нейронные сети внимания Вторая сеть, которая исключительно важна для всех этапов чтения, – это более известная управляющая сеть внимания, которая активируется вслед за первой. Расположенная глубоко внутри лобных долей, эта управляющая система занимает довольно обширную область (ангулярную извилину), лежащую под глубокой бороздой между полушариями в обеих лобных долях. Лобная часть этой области активно участвует в специфических для чтения функциях: приказывает зрительной системе сфокусироваться на конкретных визуальных характеристиках данной буквы или слова (например, читатель-новичок должен обратить пристальное внимание на то, где расположена вертикальная палочка буквы b в слове bear), координирует информацию от других областей лобных долей, особенно по отношению к семантической обработке значений слов (хотите ли вы, чтобы вас заключили в bear hug – «медвежьи объятия»?), и контролирует использование специфического вида памяти, называемого рабочей памятью. Когнитивисты не рассматривают память как единое целое [18]. То, что большинство людей представляют себе как память, то есть способность воспроизводить личную информацию и события, которые с нами происходили, психологи называют эпизодической памятью [19], чтобы отличить ее от памяти семантической, которая имеет дело с тем, как мы сохраняем слова и факты. Они также различают декларативную память (систему поиска в нашей базе знаний единиц типа «что?», например, когда была подписана Декларация независимости) и процедурную память (систему поиска «как?», например как играть на флейте, ездить на велосипеде или забивать гвоздь) [20]. Следующее различие в видах памяти оказывается наиболее полезным в опознавании слова. Рабочая память – то, что мы используем, когда нам нужно удержать информацию на короткое время, чтобы мы могли с ней работать [21]. Это наша когнитивная классная доска или блокнот. Будучи ключевым моментом умелого чтения, рабочая память обеспечивает удержание первой зрительной идентификации слова достаточно долгое время для того, чтобы добавить остальную информацию о нем (значение и грамматическое использование). Когда бегло читающий и понимающий читатель идентифицирует цепочку слов, особенно такую, в которой имеется значительное количество семантической и грамматической информации, он использует как рабочую, так и ассоциативную память. Последняя помогает воспроизводить информацию, которая хранится в долгосрочной памяти (первый велосипед, первый поцелуй и многие незабываемые события, которые произошли с нами «в первый раз»). От 50 до 150 миллисекунд: узнаем букву и изменяем мозг Критический шаг в научении чтению включает овладение перцептивными свойствами письменного языка, чтобы зрительная система могла эффективно взаимодействовать с языковой. Продукт такого овладения – новый набор вычислительных структур в первичной зрительной коре, которых до чтения не существовало [22]. Томас Карр

Овладение чтением изменяет зрительную кору мозга. Поскольку зрительная система обладает способностью к распознаванию объектов и специализации, зрительные области умелого читателя заполнены нейронными сетями, ответственными за зрительные образы букв, буквосочетаний и слов. У хорошего читателя эти области функционируют на огромной скорости благодаря нескольким очень важным принципам обработки. Некоторые из них были описаны в середине XX века психологом Дональдом Хеббом [23]. Хебб предложил понятие констелляции клеток, то есть группы клеток, которые учатся действовать как рабочая группа. Если перед опытным читателем появляется обычное буквосочетание или слово (например, bear), оно запустит собственную сеть, а не активирует по отдельности большое количество несвязанных отдельных клеток, ответственных за линии, диагонали и круги в рисунке букв этого слова. Такой принцип действия – рабочий пример биологической максимы: «клетки, которые возбуждаются вместе, вместе и остаются». Это основной инструмент мозга для создания все более крупных схем, которые соединяют констелляции клеток в систему нейронных сетей, распределенных по всему мозгу. Мозг умелого читателя представляет собой настоящий коллаж таких сетей для любого типа ментальных репрезентаций, от зрительных и орфографических моделей до фонологических. Как мы видели ранее в исследовании Стивена Косслина с воображаемыми буквами, человек может отыскивать эти репрезентации молниеносно, даже когда начальный стимул на самом деле находится у него не перед глазами, а лишь перед мысленным взором. Еще один вклад в автоматизм включает на первый взгляд простой способ движения глаз по тексту. Может показаться, что это происходит плавно и без усилий, но, как указывает Кит Рейнер, это лишь иллюзия [24]. Исследования показывают, что наши глаза постоянно производят мелкие движения (саккады), за которыми следуют очень короткие промежутки времени, когда глаза почти останавливаются (фиксации), пока мы собираем информацию от центрального (фовеального) зрения. По меньшей мере 10 % времени наши глаза перескакивают обратно, совсем на чуть-чуть назад, чтобы собрать предыдущую информацию. Когда читают взрослые, типичная саккада покрывает около восьми букв, для детей она меньше. Одна из великолепных особенностей строения глаза позволяет нам видеть, что там «впереди», в парацентральной области, и еще дальше вдоль строки текста, в область периферийного зрения. Теперь мы знаем, что, когда читаем по-английски, на самом деле видим четырнадцать-пятнадцать букв вправо от фиксированного фокуса зрения и столько же влево, если читаем на иврите. Используя фовеальную и парафовеальную информацию, мы всегда заранее видим, что лежит впереди. Эту предварительную информацию затем (через миллисекунды) становится легче распознать, что, в свою очередь, способствует развитию автоматизма. Как указывает Рейнер, самым поразительным фактом в этом царстве движений глаз и их правил является то, насколько тесной оказывается связь между глазами и разумом [25]. Эта связь наблюдаема. Если посмотреть на временну́ю шкалу, можно увидеть, что многие зрительные и орфографические процессы репрезентации происходят между 50 и 150 миллисекундами и затем, в какой-то момент, где-то между 150 и 200 миллисекундами. Активируются управляющие системы и системы внимания лобных долей. Вот тогда управляющая система оказывает влияние на последующие движения глаз [26]. Эта управляющая система определяет, достаточно ли информации о буквах и формах слов, чтобы можно было двигаться вперед к новой саккаде на 250-й миллисекунде, или для получения большей информации необходима регрессия. Кроме того, влияние на автоматизм в последовательности движений глаз оказывает наша способность узнавать, образует ли группа букв допустимое сочетание в нашем языке и является ли получившееся слово реальным или нет (сравните bear и reab). На примерно 150-й миллисекунде по временно́й шкале некоторые затылочно-височные области, которые нейрофизиологи называют полем 37, становятся особенно важными. Как уже кратко обсуждалось, Станислас Деан и Брюс Маккандлисс утверждают, что, когда ребенок учится читать, некоторые нейроны в этой области могут становиться «специалистами» по орфографическим моделям конкретной системы письма [27]. Их гипотеза состоит в том, что эта способность развилась из схем распознавания объектов. Если это так, наблюдения Виктора Гюго о естественном происхождении букв и символов (Y – это реки, S – змеи, C – полумесяцы) окажутся не просто очаровательными, но и пророческими. Деан и его группа утверждают, что те же самые области, которые используются для распознавания змей, рек и лун, начинают использоваться для опознания букв. Эти изменения в зрительной специализации достигают высшей точки у умелого читателя (у него в зрительной коре имеются схемы, которых там не было до овладения чтением) [28]. Эти изменения лежат в основе одного из главных способов, с помощью которых грамотность изменила человеческий мозг.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно