|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крейсер I ранга "Рюрик" (1889-1904) | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 28

Долгих предварительных выяснений и оживленной переписки стоила и установка на “Рюрике” электрического привода к золотнику паровой рулевой машины и электрических указателей положения пера руля (такой привод, установленный при постройке, оказался непрактичным). Техническими требованиями к таким устройствам не располагали и в МТК. По счастью, па броненосце “Наварим” благодаря настойчивости энтузиаста электротехники лейтенанта А.А. Реммерта была уже доработана и надежно действовала система электрического управления рулем с помощью электродвигателей (французской фирмы “Сотер и Харле”). Эту систему и предложили установить на “Рюрике” и “России” при содействии А.А. Реммерта, ставшего теперь флагманским минным офицером эскадры. 6 июля 1899 г. МТК (журнал № 103) согласился с этим решением и разрешил сделать заказ на электродвигатель фирме “Сотер и Харле”. Необходимый в качестве резервного валиковый привод рекомендовалось для сохранения его работоспособности контролировать“возможно чаще”, а впоследствии заменить его гидравлической системой инженера Балтийского завода Пайдаси, испытанной на “Храбром”. Разрешалось заказать и прибор лейтенанта Колокольцова для указания положения пера руля. Однако сменивший Ф.В. Дубасова новый начальник эскадры Я. А. Гильтебрандт, опасаясь за качество прибора, изготовленного в полукустарных мастерских Владивостока, в октябре 1899 г. просил МТК заказать для “Рюрика” систему Гейслера, уже проверенную на “России” и броненосцах “Петропавловск” и “Полтава”. Ко времени прихода эскадры из Порт-Артура во Владивосток “Рюрик” 27 июня начал кампанию, находясь еще в доке. Новые валы были уже установлены, дело оставалось за соединительными муфтами, при посадке которых образовался зазор около 37 мм. МТК потребовал строгого соблюдения технических требований, и муфты пришлось с неимоверными усилиями срубать на валах. Новые муфты установили в горячем состоянии, но после остывания от чрезмерных внутренних напряжений одна из них раскололась. Муфту с Балтийского завода могли доставить не ранее чем через три месяца, поэтому 6 июля “Рюрик” освободил док для ожидавшего своей очереди “Адмирала Нахимова”. Констатируя, что работа оказалась не по плечу “слабым техническим силам порта”. новый (с сентября 1900 г.) начальник эскадры вице-адмирал Н.И. Скрыдлов просил для установки муфт командировать специалистов, а с каждой заказанной муфтой присылать несколько запасных болванок из прессовой стали, чтобы мастерские Владивостокского порта в случае новой неудачи могли выполнить их расточку на месте.

Офицеры “Рюрика” в Нагасаки Плавание под одним из двух имевшихся винтов оказалось вполне сносным, и, выйдя 12 июля под флагом начальника эскадры в Амурский залив. “Рюрик” по 1 августа успешно выполнил весь комплекс боевой подготовки, включая и стрельбы из учебных стволов. Тревоги и учения, проведенные Н.И. Скрыдловым, убедили его, что время, отведенное крейсеру на учебу, было проведено “с видимой пользой”. Благодаря таким результатам было решено оставить корабль в кампании и поручить ему тренировки комендоров кораблей, остававшихся в резерве. До ухода эскадры “Рюрик”, приняв очередную партию комендоров-практикантов, регулярно уходил на неделю-две к месту своей постоянной в это лето стоянки – в Амурский залив, где вновь и вновь отрабатывал учебные стрельбы. Опыт такого плавания был очень кстати для корабля, проведшего в бездействии целый год и потерявшего за это время значительную часть обученного экипажа из-за увольнения в запас отслуживших срок матросов. Прием около 1000 человек молодых матросов Сибирского экипажа последнего призыва не устранил (несмотря на задержку увольнения матросов-специалистов) некомплект по эскадре, составлявший до 200 человек. 17 июля 1901 г., завершив плавание, вошел на Владивостокский рейд “Громобой”. По итогам инспекторского смотра корабля, проведенного на следующий день начальником эскадры, крейсер оказался “вообще в порядке”, но, по мнению адмирала, недостаточно интенсивно (как и ранее прибывшие броненосцы “Полтава” и “Севастополь”) использовал время плавания “в учебном отношении”. Упоминалась тут и единственная за время похода стрельба, выполненная лишь по выходе из Нагасаки, да и то по приказанию адмирала. Суровым был и отзыв адмирала о состоянии машин, крейсера, которые “не осматривались и не перебирались с ухода из Кронштадта”. Действительно, их пришлось подвергнуть во Владивостоке основательной двухмесячной переборке. Из других неисправностей важнейшими оказались неполная (около 50 % проектной) производительность испарителей, вследствие чего, по отзыву адмирала, крейсер постоянно испытывал “чрезвычайные затруднения” в снабжении питательной водой котлов и вынужден был приобретать ее “в огромном количестве”. Комиссия порта считала, однако, что виноваты не испарители, а личный состав крейсера во главе со старшим механиком, допускавшие большую утечку воды через неисправные фланцы труб. Впрочем, в холодильниках число неисправных трубок (300!) признали незначительным: неприятности с холодильниками на всем флоте были постоянными. Отмечались трещины в четырех (из десяти) донках Бельвиля и перегревание электрического шпиля. По донесению адмирала, выхаживание якоря вручную происходило быстрее, чем при работе шпиля, который мог действовать только на малой скорости и его часто приходилось останавливать. К недостаткам крейсера была отнесена и чрезмерная облегченность его корпуса, вследствие чего при большой его длине на высоких скоростях возникала “чрезвычайно сильная вибрация оконечностей”, угрожавшая его прочности и представлявшая, по-видимому, “немалую помеху” при стрельбе из носовых и кормовых орудий. Трехнедельиая стоянка в доке (с 6 октября) в общем подтвердила практичность новой (но образцу крейсеров “Палггада”, “Диана”, “Аврора”) упрощенной однослойной деревянной обшивки с креплением ее к корпусу сквозными бронзовыми болтами. Несмотря на полугодовое плавание в сложных условиях, потребовали замены лишь несколько брусьев фальшкиля, досок обшивки и медных листов.

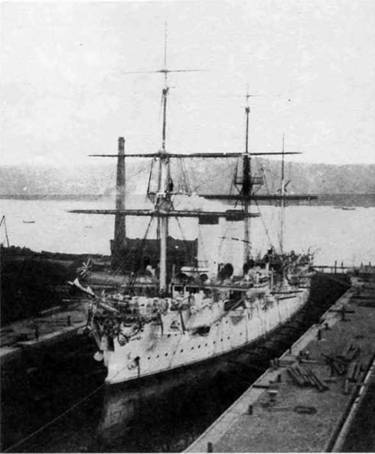

“Рюрик” в доке. Владивосток 1900 г. Последним из пришедших летом во Владивосток кораблей стал в док крейсер “Россия”. На нем предстояло выполнить ремонт подводной части корпуса, забортной арматуры и гребных валов, которые, как и на “Рюрике”, могли иметь значительный коррозионный износ. Но опыт зимнего ремонта “Рюрика” заставил, как это когда-то предсказывал мичман Н.А. Вырубов, отказаться от малопродуктивной зимней стоянки в необорудованном доке и отложить работы по замене валов до весны. В связи с этим начальник эскадры в строевом рапорте докладывал, что аттестация владивостокских мастерских "на степень первоклассного адмиралтейства” еще “далеко впереди”. Чтобы увеличить производительность работ, приходится около каждой специализированной мастерской экстренно сооружать такую же мастерскую увеличенных размеров, но до готовности их оставался еще не один год, и работы подчас приходилось вести в расположенных рядом шалашах, пригодных лишь для летнего времени. Замечательно, что при явном превосходстве технического оснащения Владивостокского порта над Порт-Артурским адмирал отдавал предпочтение, очевидно не успевшим обюрократиться, мастерским Порт-Артура, в которых “живое дело меньше затрудняется бумагами и перепиской”, как это “вошло в порядок” отечественных казенных адмиралтейств, включая и Владивостокское.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно