|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крейсер I ранга "Рюрик" (1889-1904) | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 31

В 4 ч утра 29 сентября “Громобой” сигнализировал, что прошел траверз скалы Энкоунтер – условный финиш пробега; через полчаса закончила пробег “Россия”. Перешли на экономический ход, и в 7 ч утра “Россия” встала на бочку на внешнем Порт-Артурском рейде. “Рюрик” пришел в 7 ч 30 мин. Не скоро улеглось возбуждение в экипажах, вызванное этой гонкой. Доволен был и начальник эскадры, убедившийся в надежности своих машинных команд. Конечно, были и утомление, выражавшееся “особой бледностью лиц”, учащенный пульс у кочегаров, перекидавших каждый за 30 с лишним часов не одну тонну угля, но отзывы врачей были обнадеживающими. Как докладывал командир “Громобоя”, его матросы могли бы, если надо, хоть сейчас повторить пробег. Успешно справились и с неполадками, заставившими на “Громобое” трижды (из-за нагревания подшипников) стопорить машины и ненадолго выводить из действия один котел, чтобы заменить вырванный хвостовик питательной трубы пароводоочистителя. Средняя скорость пробега крейсера составила 17,21 уз, т.е. почти на 3 уз меньше, чем на приемных испытаниях. В последовавшей затем гонке броненосцев первым, как и следовало ожидать, был новый “броненосец-крейсер” “Пересвет” (флаг младшего (флагмана К.П. Кузьмича), показавший на 566-мильном пробеге среднюю скорость 15,7 уз (тоже на 3 уз меньше, чем на испытаниях). Такова была степень зависимости скорости кораблей-угольщиков от названных ранее факторов, среди которых немалая роль принадлежала расторопности и выносливости кочегаров и качеству угля на их лопатах.

На рейде 29 октября 1902 г. эскадра (уже под командованием контр-адмирала О.В. Старка, сменившего Н.И. Скрыдлова) собралась на Талиенванском рейде, чтобы подвести итоги боевой учебы уходящего года. В четыре линии встали крейсера “Россия” (флаг начальника эскадры), “Громобой”, “Варяг”, броненосцы “Пересвет”, “Севастополь”, “Полтава”, заградители “Амур”, “Енисей”, канонерская лодка “Гремящий”, крейсера “Разбойник”, “Забияка”, эскадренные миноносцы “Боевой”, “Бесстрашный”, “Бесшумный”, “Беспощадный”, “Лейтенант Бураков” и отряд номерных миноносцев №№ 203,204,210, 211 во главе с минным крейсером “Всадник”. В 9 ч утра в центре встал “Рюрик”, пришедший из Порт- Артура под флагом командующего морскими силами. Адмирал Е.И. Алексеев приступил к проверке боевой готовности кораблей начиная с крейсера “Россия”. Один за другим корабли исполняли все полагающиеся по уставу тревоги и учения.- На следующий день, приняв на корабли в качестве гостей большую группу сухопутных офицеров, отряды броненосцев и крейсеров на расстоянии 550- 900 м друг от друга провели контргалсовую стрельбу, после чего, увеличив расстояние до 1,5 км, начали переговоры по радио. Наибольшим расстоянием для этого вида связи, установленным броненосцем “Севастополь”, оказалось 14 кб. Докладывая о широком и повсеместном применении радио на эскадре, О.В. Старк напоминал начальству, что пока радио в основном служит средством рейдовой связи и для его уверенного использования в море необходимо “улучшить и совершенствовать приборы Дюкрете, а главное, изменить схемы соответственно последним требованиям науки”. Всесторонняя проверка состояния боеготовности кораблей, включая торпедные стрельбы миноносцев, продолжались до 4 ноября, когда “Рюрик”, держась вне строя возвращавшейся в Порт-Артур эскадры, продолжал вести с ней радиопереговоры. 10 октября 1902 г. флот провожал уходивший в Россию крейсер “Адмирал Нахимов”, последний из кораблей – ветеранов эскадры. Старшим офицером на нем был начавший службу на “России” мичманом, а теперь уже дослужившийся до капитана 2 ранга великий князь Кирилл Владимирович. В последнем совместном походе эскадры 11 ноября ночью провели опытное испытание окраски минных катеров, чтобы проверить ее затем на миноносцах. Корабли, которым предстояло вступить в резерв, форсировали в море учения и стрельбы, крейсера готовились к переходу на зимовку во Владивосток. В полночь 19 ноября “Громобой” под флагом контр-адмирала К.П. Кузьмича, “Россия” и “Рюрик” вышли в море. В Нагасаки корабли разделились: “Рюрик” по просьбе посланника должен был зайти в Иокогаму, чтобы своим присутствием привлечь иностранные корабли к празднованию тезоименитства Николая II. В Иокогаме “Рюрик” “получил изменение маршрута” и 22 декабря возвратился в Порт-Артур: эскадре был нужен крейсер для экстренных посылок, а единственный из оставшихся – “Варяг” – застрял в затянувшемся ремонте. Для посыльной службы явно недоставало малых кораблей. Из-за беспокойной зимней стоянки на внешнем рейде Порт-Артура вся эскадра к праздникам Рождества Христова собралась в гавани: в восточном бассейне- броненосцы “Петропавловск” и “Полтава”, канонерские лодки “Кореец” и “Отважный” (в доке) и миноносцы, в западном, только что углубленном для стоянки больших кораблей, – крейсера “Рюрик”, “Варяг”, заградители “Амур”, “Енисей” и канонерская лодка “Сивуч”. Праздник на кораблях прошел с елками, вручением подарков и матросскими спектаклями. Особенно славилась на эскадре почти профессионально игравшая самодеятельная труппа “Рюрика”. По итогам боевой учебы особое беспокойство вызывала по-прежнему необеспеченная охрана стоянки эскадры на обширном открытом внешнем рейде Порт-Артура. Об этом говорил опыт маневров 1901 г., когда минный катер под командованием мичмана графа В.Н. Игнатьева с крейсера “Адмирал Нахимов” в течение 2,5 ч, ни разу не попав в луч прожектора и никем не обстрелянный, миновал крейсер “Адмирал Корнилов”, успешно атаковал броненосец “Сисой Великий” и крейсер “Дмитрий Донской” и, пробравшись через временно открывавшийся (для выхода миноносца) бон внутрь гавани, “торпедировал” там даже не подозревавшую об этом канонерку “Отважный”. Об этой же опасности теперь в 1902 г. писал новый начальник эскадры. Оказалось, что по опыту учений на рейде по-прежнему “весьма трудно иметь уверенность в своевременном обнаружении атаки” и что при отсутствии сторожевой цепи лучше открывать боевое освещение заранее, так как без освещения миноносцы будут обнаружены слишком поздно. При плотной сторожевой цепи освещение следует открывать только “в случае надобности”. За год до войны острым оставался и некомплект офицерского состава – приходилось, чтобы вывести на смотр миноносцы, перебрасывать на них офицеров с больших кораблей, где их и без того не хватало.

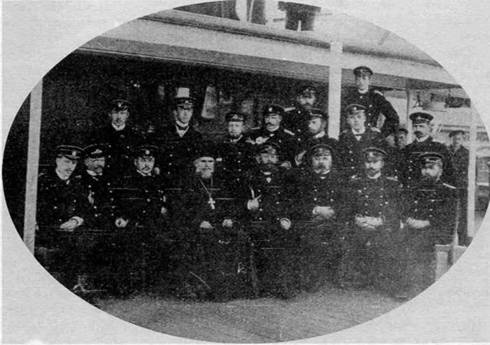

Офицеры “Рюрика”. Владивосток 1901 г. Эти же проблемы преследовали эскадру и в наступившем 1903-м предвоенном году. Внешне все шло привычным порядком. После зимней стоянки большинства кораблей в разлагавшем службу, но так и не отмененном вооруженном резерве начались плавания и учения в море. В апреле-мае к эскадре в разное время присоединились корабли вышедшего в октябре 1902 г. из Кронштадта отряда контр-адмирала барона Э.А. Штакельберга: броненосцы “Ретвизан”, “Победа”, крейсера “Диана”, “Паллада”, “Аскольд”, “Боярин”, “Богатырь” и семь новейших миноносцев французской и отечественной постройки. Резко возросли интенсивность и разнообразие маневров и учений увеличившейся эскадры. Особенно настойчиво добивался адмирал “сплаванности” кораблей, то есть умения держаться в строю и маневрировать в составе отряда.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно