|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Тяжелые крейсера Японии. Часть I. | Автор книги - Юрий Александров

Cтраница 20

Установка более тяжелых орудий, имевших более тяжелые снаряды и заряды, заставила произвести модернизацию погребов и подъемников. Из соображений пожаробезопасности, зарядные подъемники "толкающего” типа на этих крейсерах в 1933-34 годах заменили на “ковшовые”. Подъемник подавал заряд за 4 с, а общая скорость подачи составляла 4 заряда/мин. Эти изменения повысили вес башни до 168 т, но польза от перехода на "ковшовые” подъемники была продемонстрирована уже во время летних маневров 1935 года. Тогда на артиллерийских учениях выброс пламени из одного орудия башни №2 крейсера “Асигара” воспламенил готовые заряды в боевом отделении. Хотя 41 человек при этом погиб или получил ранения, ковшовые подъемники спасли корабль от взрыва погреба. Первоначально “Начи” пес свои зенитные установки в установках модели "В” с ручным обслуживанием и без щитов. Спустя несколько месяцев по бортам от мостика возвели дополнительную надстройку, а зенитные установки заменили на новые – модели “В” со щитами и механическим приводом. Остальные крейсера выходили на испытания в 1929 г. уже с дополнительными надстройками, по с зенитными установками модели “В”, которые в течение 1930 г. постепенно заменили на модель “В “ со щитами п механическим приводом. С 1929 г. 120-мм орудия снабжались снарядами 4 типов. В 1932 г. приняли еще учебный снаряд без взрывателя. Во время маневров 1931 года все четыре крейсера типа “Миоко” при стрельбе по буксируемой на скорости 60-70 узлов на высоте 1.5-2 км мишени показали следующие результаты: 2,2% попаданий при скорострельности 6.4 выстр./мин. и средней дистанции 3400 м (минимум 2600 и максимум 5500 м). Сами крейсера шли со скоростью 18 узлов и использовали новый зенитный вычислительный прибор (ЦАС) "типа 89”. Два 7,7-мм пулемета системы “Льюис” стояли между трубами на специальной площадке. Недостаточно высокое и близкое друг к другу расположение, а также обилие надстроек вокруг (трубы, башенки приборов управления стрельбой артиллерии и дальномеров. прожекторы) ограничивали их углы обстрела. В целом устройства управления артиллерийским огнем повторяли проект 7100-тонных крейсеров. Директор “типа 14" располагался наверху носовой надстройки пагоды, что давало его бннокулярам высоту над водой 27 м. Главный пост управления стрельбой размещался под визирным постом, а устройство слежении за целью (визир) "типа 13" находилось палубой ниже в соответствующем посту. Вспомогательный ЦАС "типа 14“ стоял за треногой грот-мачтой на самолетном ангаре. Проектом предусматривалось, что огнем 120-мм зенитных орудий будут управлять те же приборы и устройства, что и главным калибром. Но сразу после достройки "Миоко" японцы разработали зенитный вычислительный прибор "типа 89”, который стали устанавливать на все крупные корабли. Хотя планировалось установить эго устройство по бортам носовой надстройки, в конце концов их разместили в небольших башенках по бортам от носовой трубы. С 1931 года в них находился вычислительный прибор “типа 89". а со следующего года – полностью весь комплекс НУС зенитных орудий “типа 91". Для определения дистанции до цели в башнях главного калибра №1. №2 и №4 стояли 6-метровые бинокулярные совмещающие дальномеры “типа 14" с I максимальной дальностью действия 35000 м. На дистанции 25000 м ошибка измерения составляла 235 м. На носовой надстройке дополнительно имелось два 3.5-метровых дальномера “типа 14" и два 1,5-метровых. а зенитные 4,5-метровые “типа 89" стояли в башенках по бокам кормовой трубы. Для ночного боя имелось 5 прожекторов “типа SU" диаметром 110 см: 2 в основании грот-мачты, 2 на крыльях мостика и 1 по диаметральной плоскости между трубами. Имелось еще и два прожектора по 60-см. Прожекторы давали голубовато-белый цвет при токе 150А и напряжении 75 В. Дальность действия достигала 6000 м. угол возвышения мог меняться от -15° до +100°. Окончательный состав торпедного вооружения включал четыре 61-см трехтрубных неподвижных торпедных аппарата “типа 13 года", установленных между верхней и средней палубами над машинными отделениями в шахматном порядке: аппараты левого борта были ближе к носу, чем аппараты правого борта. В мирное время на борт принималось 24 торпеды "типа 8 года" №2, а в случае войны еще 12 (всего 36 торпед).

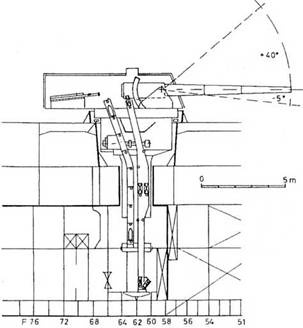

Тяжелые крейсера типа “Миоко". 1930 г (Продольный разрез башенной установки для двух 203-ММ/50 кал. орудий) Авиационное вооружение Катапульта "типа Куре №1". работавшая на сжатом воздухе, стояла по правому борту перед башней главного калибра №4, что обуславливалось выводом на левый борт воздухозаборников машинных отделений. Эта 19,4-метровая катапульта могла запускать самолеты весом до 2000 кг со скоростью 26 м/с. Хотя по проекту крейсера должны были нести два гидросамолета, все крейсера типа “Миоко" в период с 30 ноября 1929 по 30 ноября 1932 года имели на борту только по одному – “типа 15"Е2№1 . Во время больших маневров летом 1930 года “Миоко" временно нес гидросамолет “типа 14”. Из-за большого веса его приходилось спускать на воду и поднимать краном грот-мачты. Энергетическая установка Требования МГШ обеспечить 35-узловую скорость потребовали увеличения мощности энергетическую установку до 130000 л.с. Для получения такой мощности Морской технический департамент спроектировал установку на основе энергетической установки, разработанной в 1919 году для линейных крейсеров типа “Амаги” (базовый проект В-64).

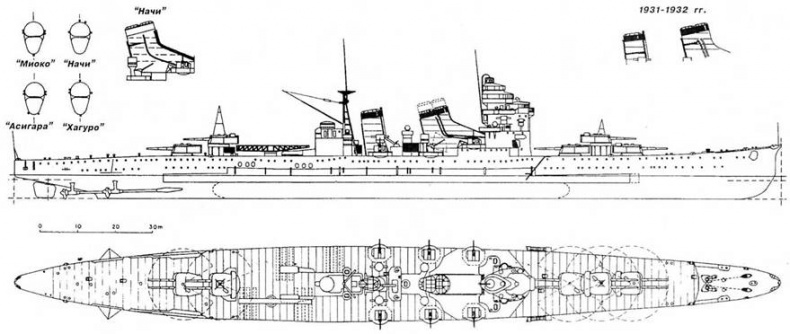

Тяжелый крейсер “Миоко”. 1930 г. (Наружный вид и вид сверху) Паротурбиннан установка Каждый крейсер имел 4 турбоагрегата с зубчатыми редукторами типа Канной, приводящие во вращение 3-х лопастные гребные винты диаметром 3,85 м. На полном ходу вперед каждый агрегат развивал мощность 32500 л.с. при 320 об/мин. Поскольку реактивные турбины низкого давления, установленные на “Юбари”, “Сендай” и типах “Фурутака”иа типе "Аоба”, вызывали значительные осевые усилия на валах, в данном случае применили однопоточные импульсные турбины. От двухпоточных турбин, в которых пар проходил от центра к оконечностям, отказались из-за низкой их надежности и сложности осевой балансировки. в ходе которой часто ломались лопатки (в частности, на крейсерах типов “Фурутака” и “Аоба”). Каждый главный турбозубчатый агрегат размещался в отдельном машинном отделении и состоял из двух турбин высокого давления и двух турбин низкого давления (все имели 6 однорядных ступеней), роторы которых через 4-х шестеренный редуктор передавали вращение на один вал. Турбина высокого давления весила 9,5-10 т при длине между центрами подшипников 1,545 м, ее ротор вращался со скоростью 3000 об/мин, давление под кожухом на полной мощности 8000 л.с. на гребном валу (после редуцирования до 320 об/ мин.) составляло 15,7 атм. Для турбин низкого давления эти характеристики выглядели так: 18 т, 3,04 м, 2000 об/ мин., 8250 л.с. и 1,83 атм. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно