|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 62

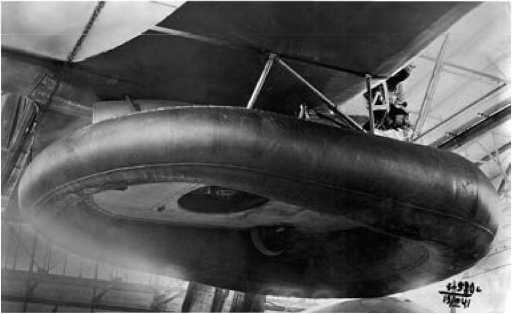

Конструкция воздушной подушки самолёта УТ-2Н. В проекте Надирадзе предусматривалась уборка в полёте шасси-баллона в ниши по бокам фюзеляжа путём отсоса из него воздуха и выпуск его перед посадкой. На экспериментальной машине этого решили не делать, воздух из баллона можно было стравить только на земле. Под платформой для удобства перемещения самолёта в ангаре имелось два небольших колеса и костыль. При наполненном баллоне они не касались земли и находились на расстоянии 200 мм от поверхности. Самолёт на воздушной подушке получил обозначение УТ-2Н, с индексом по фамилии изобретателя. Ведущим лётчиком-испытателем первого в мире самолёта на воздушной подушке был назначен Игорь Иванович Шелест. Вот как описывал он свои первые впечатления от УТ-2Н: «Через несколько дней произошло более близкое знакомство с изобретателем и его машиной в мастерских одной из лабораторий ЦАГИ. Мы пришли туда вместе с ведущим инженером А.С. Качановым, моим новым шефом по испытанию конструкции, созданной А.Д. Надирадзе. Войдя в цех, мы увидели впереди лёгкий двухместный спортивный моноплан; он был несколько выше обыкновенных самолётов. — Возвышается, словно на пьедестале, — заметил Качанов. „Пьедесталом“ была большая овальная металлическая платформа, опиравшаяся на надувную лодку, как бы перевернутую вверх дном; это сооружение заменяло самолёту шасси. Слушая пояснения изобретателя, мы с большим интересом рассматривали эту оригинальную конструкцию. В центре платформы, под фюзеляжем, помещался многолопастный вентилятор, приводимый в действие специальным мотором. — Это сооружение и создаёт воздушную подушку, — сказал Надирадзе. Он махнул механику, сидящему в самолёте; тот запустил мотор вентилятора, прибавил газ, и мы с удивлением увидели, как из-под баллона со всех сторон начал струиться воздух, разметая пыль. Машина вся задрожала и будто стала повыше. Я потрогал её за крыло. От малейшего усилия самолёт в тонну весом легко сдвигался с места, разворачивался. — Ничего удивительного, — сказал Качанов, — ведь она сейчас взвешена, почти не касается земли, опираясь на тонкую воздушную прослойку. Так что трение сведено к минимуму. — Толкните — и она заскользит, как шарикоподшипник по стеклу, — добавил Надирадзе. — Кому же принадлежит первооткрытие этого многообещающего физического явления? — спросил я, сильно заинтересованный зрелищем. — Идея воздушной подушки принадлежит Циолковскому [210]. Его продолжатель — профессор Левков. Я применил эту идею в авиационной конструкции, — ответил Надирадзе» [211]. Первый этап лётных экспериментов заключался в изучении шасси на воздушной подушке при взлёте с заснеженного аэродрома. Испытания УТ-2Н начались 1 марта 1941 г. и шли очень интенсивно. За 20 дней с подмосковного аэродрома ЦАГИ было выполнено множество рулёжек и 84 коротких полёта по прямой; разворачиваться в воздухе не решались, так как из-за возросшего веса и аэродинамического сопротивления самолёт с трудом набирал высоту. Общее время руления по земле составило 10 часов, полётов — 50 минут. Кроме И.И. Шелеста, УТ-2Н опробовали лётчики М.М. Громов, А.Б. Юмашев, А.И. Филин, Ю.К. Станкевич, Н.В. Гаврилов, А.П. Чернавский, Д.С. Зосим. Впечатления были только положительные. Герой Советского Союза полковник Юмашев писал: «Выполнены рулёжки и подлёты в зимних условиях на снежном покрове. Специальное взлётно-посадочное устройство представляет бесспорный интерес. Оно позволяет рулить, взлетать и делать посадку с боковым ветром на неукатанном снежном покрове, на котором взлёт и посадка на обычном шасси невозможны. Благодаря этим особенностям значительно повышается безопасность взлёта и посадки; становится возможным пользоваться в качестве аэродрома любой поверхностью независимо от качества её грунта… Считаю необходимым постройку специального экспериментального самолёта с убирающимся посадочным устройством с целью испытания возможности применения его на боевых самолётах» [212]. Из отзыва лётчика-испытателя майора Н.В. Гаврилова: «Произведены рулёжки на скоростях до отрыва, развороты на разных скоростях до 50 км/час и подлёты с торможением и без торможения… Развороты производить легко на всех скоростях, опасности сваливания на крыло нет, сноса самолёт не боится, продолжая свободно двигаться по сносу. При резком развороте на 180 градусов после разгона самолёт продолжает двигаться в прежнем направлении хвостом вперёд, если не увеличить обороты основного мотора. Рулёжка по препятствиям в виде снежных валов высотой 20–30 см самолётом преодолевается легко и неощутима» [213].

УТ-2Н на испытаниях в ЦАГИ. В заключении по испытаниям отмечалось, что шасси на воздушной подушке при эксплуатации со снежной поверхности проявило себя хорошо, необходимо продолжить испытания УТ-2Н в летних условиях на суше и воде, а также приступить к проектированию боевого самолёта с убирающимся в полёте шасси аналогичного типа [214]. Отчёт о продолжении экспериментов с УТ-2Н мне обнаружить не удалось, но такие работы велись — об этом пишет своих в мемуарах испытатель самолёта И.И. Шелест: «Машина Надирадзе легко бегала по травянистому аэродрому и по бетону. Было весьма необычно и интересно наблюдать, как самолёт, избавленный от трения, скользил по инерции вперёд любой стороной — носом, крылом, хвостом… Шло время. Мы продолжали исследовать способность машины двигаться и взлетать по любым грунтам. Так постепенно были опробованы болото, пески, вода— всё было нипочём воздушной подушке» [215]. Самолёт показали военным. По воспоминаниям тогдашнего начальника ЦАГИ С.Н. Шишкина, эксперты дали отрицательное заключение из-за того, что аппарат не смог взлететь с болотистой площадки, поросшей мелким ельником (!) [216].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно