|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 65

Для государственных испытаний выбрали аэродром Гумрак под Сталинградом. Приёмную комиссию возглавили комбриг Бессонов и флаг-штурман ВВС комбриг Стерлигов, ведущим лётчиком был майор М.А. Нюхтиков. С 25 по 29 мая 1939 г. на двух телемеханических ТБ-1 было осуществлено десять полётов, при которых под радиоуправлением с командного самолёта или с наземного командного пункта выполняли взлёт, наведение на цель, полёт по коробочке, посадку. Девять из десяти полётов были с контрольным экипажем, а десятый полёт, 29 мая, прошёл в беспилотном режиме. Управление с земли осуществлялось при удалении до 25 км, с ТБ-1 № 692 — при удалении до 6 км. В заключении комиссии говорилось: «1. Проведённые испытания доказали, что впервые в СССР коллективом завода разрешена проблема создания телемеханического самолёта тяжёлого типа, полностью выполняющего полёт от взлёта до посадки включительно без экипажа. 2. Проделанная работа по телемеханизации самолёта ТБ-1 позволяет приступить к созданию телемеханического самолёта современного типа. 3. На базе созданного телемеханического самолёта ТБ-1 уже можно приступить к вопросу боевого применения телемеханических самолётов» [225]. Одновременно с ТБ-1 в Гумраке прошёл испытания дистанционно управляемый самолёт У-2. Он также выполнил посадку в беспилотном варианте. В том же году в НКВД под руководством инженера В.А. Александрова сделали телемеханический самолёт Р-5. 11 ноября на нём выполнили два полёта, оба неудачные из-за отказов в аппаратуре дистанционного управления. «Дальнейшие работы конструкторской группы погранвойск НКВД по разработке телемеханического самолёта на принципе принятого в группе технического решения проводить нецелесообразно, так как эти работы значительно отстают от уровня разработок телемеханических самолётов, выполняемых заводами НКАП для ВВС», — сказано в решении Военного Совета Военно-воздушных сил [226].

Кнопочный пульт управления в кабине ТБ-3. Результаты испытаний в Гумраке вселяли оптимизм. 20 января 1940 г. вы шло постановление Комитета Обороны о производстве новых радиоуправляемых самолётов. Заводу № 379 поручалось изготовить два телемеханических ТБ-3 (один — в варианте летающей бомбы, другой — многоразового использования, с системой автоматической посадки), два СБ в тех же вариантах, один СБ и один ДБ-3 в качестве самолётов командного управления. Ленинградский НИИ-22 Наркомата электропромышленности должен был выпустить лёгкий самолёт УТ-2 с автоматическим взлётом и посадкой и командный СБ. НИИ-20, образованный на базе московского филиала Остехбюро, занимался под руководством А.С. Рязанского новой системой автоматического управления с дальностью действия до 100 км. Помимо уже опробованных манёвров, с её помощью можно было осуществлять автоматический бреющий полёт. 20 июля 1940 г. Комитет Обороны постановил построить также радиоуправляемый гидросамолёт МБР-2 и командный ДБ-ЗФ для военно-морского флота. На все эти работы выделялось около 10 млн рублей [227]. В первой половине 1941 г. один телемеханический ТБ-3 успел пройти государственные испытания, другой (с системой автоматической посадки), а также один СБ находились на заводских регулировочных испытаниях в ЛИИ. Ещё два самолёта — командный СБ и беспилотный УТ-2 инженера Никольского — проходили заводские испытания в Ленинграде, их государственные испытания были намечены на июль-август.

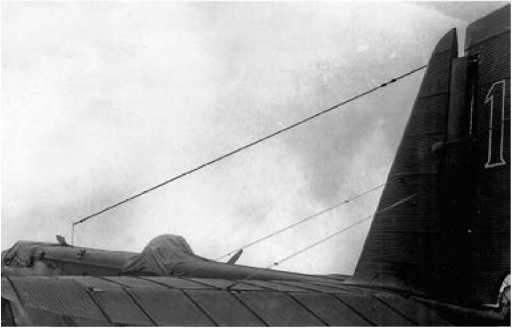

Приёмная антенна самолёта ТБ-3 «Бомба».

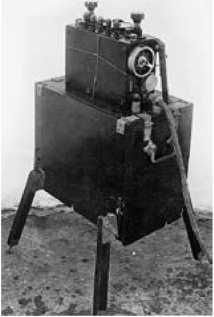

Наземный пункт дистанционного управления. Имеется отчёт о госиспытаниях ТБ-3 «Бомба», утверждённый 4 апреля 1941 г.: «Телесамолёт ТБ-3 в начале испытаний управлялся от специального кнопочного пульта лётчика, установленного на самолёте. При нажатии одной из кнопок пульта лётчика телесамолёт автоматически выполнял заданную эволюцию. После установления надёжности работы аппаратуры автоматического пилотирования самолётом при управлении от кнопочного пульта лётчика проводилось управление телесамолётом по радио со специального наземного командного пункта. Оператор, находящийся на земле у пульта управления, передавал команду „взлёт“, по которой телесамолёт производил автоматический взлёт без всякого вмешательства лётчика. На высоте 200–250 м самолёт автоматически переходил в режим горизонтального полёта и выполнял автоматически, без вмешательства лётчика, все команды, подававшиеся по радио (виражи, выход на курс, подъём, планирование, переход с одной скорости на другую и плоские довороты). За время гос. испытаний телемеханический самолёт совершил без вмешательства лётчика: — два автоматических взлёта по радио; — восемь автоматических взлётов при управлении от кнопочного пульта на самолёте; — маршрутный полёт на цель и возвращение на аэродром под радиоуправлением; — высотный маршрутный полёт до высоты 5572 м и три маршрутных полёта при управлении от кнопочного пульта. Всего на испытаниях передано по радио и выполнено телесамолётом 86 эволюций; от кнопочного пульта лётчика подано и выполнено телесамолётом 250 эволюций. Налёт самолёта под радиоуправлением 2 часа 50 мин.; под автоматическим управлением, от кнопочного пульта лётчика — 12 часов 52 мин. Заключение. 1. Телемеханический самолёт ТБ-3 завода № 379 с радиотелемеханической линией НИИ-20 НКЭП успешно прошёл гос. испытания. 2. Разработанный телемеханический самолёт ТБ-3 с радиотелемеханической линией управления по своим данным превосходит все ранее построенные в СССР телемеханические самолёты» [228].

Аппаратура для переданы сигналов с земли на самолёт. Для беспилотного самолёта-бомбы группой специалистов под руководством профессора Н.И. Гальперина был спроектирован боевой заряд огромной мощности. Он имел длину около 7 м и весил 6,2 т. Заряд устанавливался внутри фюзеляжа ТБ-3 и собирался из нескольких частей, загружаемых через бомболюк.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно