|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 67

После начала войны строевые лётчики и испытатели произвели повторные контрольно-тренировочные испытания пяти построенных и облётанных к тому времени телепилотируемых и командных самолётов. Но решения об их боевом применении не последовало. Вместо этого «технику особой секретности» перебазировали в тыл. В конце 1941 г. два СБ (командный и радиоуправляемый) и один радиоуправляемый ТБ-3 (№ 22685) находились в Казани, куда эвакуировали завод № 379, а самолёт-бомба ТБ-3 (№ 22707), начинённый 3,5 т взрывчатки и командный самолёт ДБ-ЗФ — на аэродроме в Иваново. Только когда Р.Г. Чичакян обратился с письмом к секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с жалобой, что «когда боевые объекты готовы и могут быть эффективно применены, работа оставлена без внимания с чьей-либо стороны и может быть полностью развалена» [230], тот дал указание командующему ВВС обеспечить боевое применение телемеханических самолётов. 25 марта 1942 г. ТБ-3 со взрывчаткой и сопровождавший его ДБ-ЗФ послали на уничтожение железнодорожного узла Вязьма. На борту ТБ-3 находился экипаж — левый лётчик майор А.Н. Тягунин, правый лётчик (оператор по вооружению и автоматике) Р.Г. Чачикян и бортинженер В.Г. Моисеев. Решение использовать экипаж на самолёте, оборудованном автоматической системой взлёта, было вызвано желанием избежать опасности взрыва в случае отказа автоматики при взлёте с заполненного техникой и войсками аэродрома. После набора высоты и перевода ТБ-3 в режим радиоуправления экипаж покинул самолёт на парашютах. Полёт ТБ-3 контролировал с борта ДБ-ЗФ военинженер 2-го ранга В.Я. Кравец, пилотировал этот самолёт капитан В.В. Пономаренко. Выполнить боевую задачу не удалось: при подлёте к Вязьме антенна командного самолёта была повреждена пулемётным огнём и неуправляемый самолёт-бомба упал и взорвался в тылу немецких войск северо-восточнее Витебска.

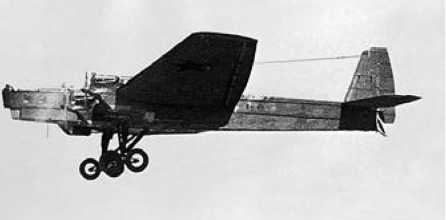

Радиоуправляемый ТБ-3 в полёте (фотомонтаж). Второй экземпляр «телемеханического» ТБ-3 сгорел на аэродроме при взрыве боеприпасов на соседнем самолёте. Телемеханическую аппаратуру спасли. Однако вскоре решением народного комиссара авиационной промышленности А.И. Шахурина ОКБ завода № 379 было ликвидировано, а его сотрудники пополнили инженерно-технический персонал серийных заводов. Существенным недостатком беспилотных самолётов, контролируемых командами с другого самолёта, было то, что такое управление могло осуществляться только при визуальной видимости. Это делало невозможным выполнение полётов в облаках или ночью. И всё же успешные испытания автоматического взлёта и посадки ТБ-1, У-2 и ТБ-3 в конце 1930-х — начале 1940-х годов без единой аварии — это выдающееся достижение научно-технической мысли в СССР [231]. «Стрела»

Писать об этом оригинальном самолёте непросто, до настоящего времени не было известно даже его фотографии. Правда опубликованы мемуары конструктора самолёта А.С. Москалёва, его заместителя Л.Б. Полукарова, лётчика-испытателя Н.С. Рыбко, но, как показало сравнение изложенных там фактов с архивными документами, в них есть немало существенных неточностей. Александр Сергеевич Москалёв окончил Ленинградский университет по специальности «аэромеханика» и в начале 1930-х годов возглавил опытно-конструкторское бюро на авиационном заводе № 18 в Воронеже. В 1933 г. Москалёв, являвшийся по совместительству руководителем кафедры аэромеханики Воронежского университета, познакомился с немецкими материалами по определению наивыгоднейшей формы артиллерийского снаряда. По воспоминаниям конструктора, это привело его к мысли, что если скорость самолёта будет приближаться к скорости снаряда, то и по форме он должен напоминать снаряд [232].

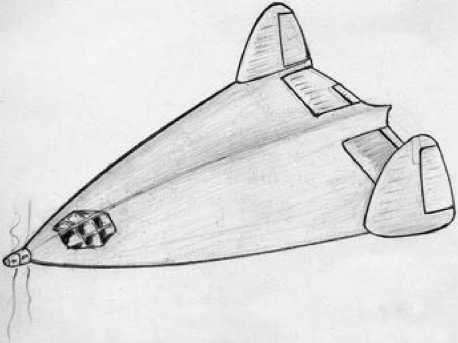

Проект истребителя САМ-4. Рисунок А.С. Москалева. Так родился проект скоростного истребителя САМ-4 схемы «летающее крыло» очень малого удлинения с вертикальными килями на концах крыла. Самолёт предполагалось снабдить двумя двигателями водяного охлаждения «Испано-Сюиза 12Ybrs» мощностью по 860 л.с., вращающими в противоположных направлениях соосные винты. Из-за того, что по оси самолёта проходили валы двигателей, кабину сдвинули влево. Охлаждение предполагалось испарительного типа (поверхностные радиаторы под обшивкой крыла). Шасси убиралось в полёте. Лётчик помещался в крыле в полулежачем положении. Исследования модели в аэродинамической трубе Воронежского университета показали её устойчивость, а теоретический расчёт — возможность достижения скорости более 900 км/ч.

А.С. Москалёв, середина 1930-х годов. В сентябре 1934 г. Москалёв отправил эскизный проект и расчёты в Москву, в Главное управление авиапромышленности. Там экстравагантная идея молодого воронежского конструктора натолкнулась на скептическое отношение, и материалы сдали в архив. Предложение Москалёва построить легкомоторный экспериментальный самолёт аналогичной схемы тоже не встретило поддержки. На этом всё бы и закончилось. Но в начале июня 1936 г. Комитет Обороны СССР получил донесение от Наркома внутренних дел Г.Г. Ягоды: «Нами было установлено, что некий авиаинженер Поставин, якобы бежавший в 1933 году из СССР в Маньчжурию, изобрёл самолёт новой конструкции (треугольная конфигурация). В Шанхае Поставин вступил в переговоры о продаже своего изобретения. Японцы изобретение купили и приступили к опытам. Экспериментальная модель делалась в Дайрене, и там же проводились давшие положительные результаты испытания в присутствии специалистов: генерала Судзуки, подполковника Косумото и лейтенанта Немото. После испытания модели Поставин уехал в Японию в г. Симоносеки, где на секретной авиабазе руководил постройкой самолётов, которых в настоящее время якобы построено 400 штук. В 1935 году Поставин умер на одном из японских курортов при весьма загадочных обстоятельствах, причём высказывалось мнение, что он был отравлен. Нам удалось агентурным путём добыть некоторые чертежи и описания самолёта конструкции Поставина. Материалы были представлены для консультации Главному инженеру ВВС РККА т. Конорту, который дал положительное заключение о возможности постройки самолёта такого типа.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно