|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 70

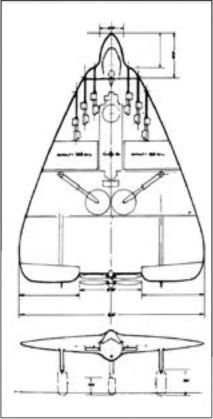

«…Разбег прошел как обычно. Как только начали приближаться гражданские самолёты аэропорта, я стал увеличивать угол атаки и самолёт, оторвавшись от земли, медленно начал набирать высоту. Высота над аэропортом была метров 20–25. Таким образом, техника взлёта была мною угадана правильно. Однако избыток мощности мотора был невелик, поэтому я побоялся делать развороты и возвращаться на Центральный аэродром. Лечу прямо на Тушинский аэродром. Одно явление с поведением самолёта меня смутило: он непрерывно покачивался с крыла на крыло. Амплитуда колебания и частота были невелики. В конце концов я даже перестал их парировать. Эти непрерывные колебания всё-таки имели место и усложняли первые полёты. Пробовал я изменить диапазон скорости в небольших пределах, 180–220 км/час, но больших результатов это не дало. Времени в моём распоряжении было очень немного и, не искушая судьбу, я сделал посадку на Тушинском аэродроме. Посадку я произвёл с мотором, работающим на средних режимах. Планировать с задросселированным мотором было, конечно, опасно. На посадке все рули работали нормально, и поперечные колебания, имевшие место в полёте, особенно никак не проявлялись. Дальность моего первого полёта была примерно 15–20 км. Таким образом, „Стрела“ может летать — это было доказано» [244]. Продолжительность полёта составила 5 минут. Как показали проведённые в ЦАГИ исследования, причина необычного поведения самолёта заключалась в аэродинамических особенностях крыла малого удлинения. Если на обычном самолёте оптимальный угол атаки при наборе высоты равен 7–9 градусам, то на «Стреле» он должен был быть как минимум вдвое больше. Так как подниматься с таким углом для лётчика непривычно, Рыбко попросил установить в кабине указатель угла атаки и в следующих полётах ориентировался на показания этого прибора. 21 марта 1938 г. Рыбко выполнил на «Стреле» ещё три полёта продолжительностью 15, 10 и 5 минут. Они производились с заснеженной поверхности Плещеева озера, расположенного примерно в 150 км к северу от Москвы. Освоившись с техникой пилотирования, лётчик набирал высоту до 1000 м, делал несложные маневры. «Стрела» была послушна рулям, но летать мешала раскачка самолёта. По рекомендации ЦАГИ киль заменили на вертикальные шайбы на концах крыла, но после этого самолёт сделался неустойчивым при разбеге: под влиянием момента от вращающегося винта он сходил с прямолинейной траектории и заворачивал вправо.

Исследование обтекания «Стрелы» на наземном стенде. Апрель 1938 г. Чтобы разобраться в причинах боковой неустойчивости, провели наземный эксперимент. Самолёт подвесили на тросах так, чтобы он мог свободно колебаться вокруг продольной оси, а перед ним установили мотор АМ-34, который обдувал «Стрелу» потоком со скоростью около 120 км/ч. Для визуализации обтекания к верхней поверхности крыла и вертикальному оперению прикрепили ленточки. В результате эксперимента было сделано верное предположение, что создаваемые крылом малого удлинения вихри создают знакопеременные нагрузки на вертикальное оперение, а это вызывает крены самолёта [245]. Позднее такие колебания в авиационной литературе получили название «голландский шаг» — так же в развалку ходили не привыкшие к земной тверди голландские моряки. Последний полёт Рыбко выполнил 20 апреля с Центрального аэродрома. Снег уже сошёл и «Стрелу» установили на колёса. Самолёт стал быстрее набирать скорость и высоту, длина разбега сократилась с 300 до 250 м. Полёт продолжался 20 минут, была достигнута высота 1200 м. Скороподъёмность составила 4,5 м/с. Самым трудным этапом была посадка — из-за необходимости лететь на большом угле атаки пилот практически не видел земли. К тому же необычно большой была скорость планирования: 12–13 м/с.

Проект скоростного истребителя-перехватчика русского эмигранта аэродинамика М.Е. Глухарева, созданный им в США в 1939 г. В пояснении к проекту Глухарев писал, что выбранная им форма крыла обеспечит «значительную задержку в проявлении эффекта сжимаемости воздуха. Форма аппарата является наиболее подходящей для очень больших скоростей». Aerospace Historian. 1979. Vol. 26. № 1. Р. 4

Краткие итоги незаконченных испытаний приведены в Техническом отчёте о работе ЦАГИ за пер вое полугодие 1938 г.: «Отработаны разбег, взлёт, набор высоты, горизонтальный полёт, посадка с мотором, продольная устойчивость и устойчивость пути. При взлёте и на горизонталях обнаружены поперечные колебания самолёта апериодического характера. При взлёте лётчик бросал ручку; при этом самолёт, получивший неуправляемый угол крена 10–12 градусов, возвращался в начальное положение. Наличие поперечных колебаний служит препятствием для окончания лётных испытаний» [246]. Было рекомендовано использовать и центральный киль, и вертикальные шайбы на концах крыла, а также принять меры для улучшения обзора из кабины при взлёте и посадке. Самолёт отправили в Воронежский авиатехникум для доработок, чтобы в июле 1938 г. провести повторные испытания. Одновременно с испытаниями «Стрелы» в ЦАГИ проводили аэродинамические исследования её скоростного варианта с двигателем «Испано Сюиза», 860 л.с. Для улучшения обзора кабину переместили вперёд, а двигатель — назад, вал к винту проходил в туннеле между ног лётчика. Удлинение крыла было увеличено с 0,96 до 2,9 [247]. В ОКБ Москалёва «Стрелу» модифицировали. Но проливные дожди сделали воронежский аэродром непригодным для полётов, и приехавший в июле из Москвы Рыбко не смог испытать самолёт. В мемуарах Москалёва сказано, что позднее на «Стреле» несколько раз летал Гусаров, была достигнута максимальная скорость 343 км/ч [248]. Однако к этому времени в руководстве потеряли интерес к «треугольному самолёту». Из-за малой подъёмной силы узкого крыла он уступал в манёвренности и потолке обычным самолётам, а заметных преимуществ в скорости при использовании поршневого двигателя треугольное крыло не давало. 8 декабря 1938 г. был подписан акт о закрытие работ по теме «Стрела», а сам самолёт уничтожили. А.С. Москалёв не возражал, понимая, что время скоростных треугольных «бесхвосток» ещё не пришло.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно