|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 60

Как пишет историк авиации В.Б. Шавров, в том же году Пороховщиков сконструировал гусеничное шасси для своего самолёта «Би-Кок» [201]. Это была брезентовая лента, натянутая на семь установленных в ряд барабанов: два крайних диаметром 20 см и пять малых промежуточных, закреплённых в общей раме. Гусеницы поставили взамен самолётных колёс (возможно, впервые в мире), чтобы сделать самолёт всесезонным. Они были испытаны, но из-за недостатков применения не нашли. Судя по описанию, авиагусеницы Пороховщикова имели много общего с гусеницами «Вездехода». Вновь к идее гусеничного шасси вернулись только через 20 лет: военный техник 2-го ранга Н.А. Чечубалин, служивший в авиации Дальневосточного округа, по собственной инициативе в мастерских города Спасска изготовил гусеницы для самолёта. Гусеница представляла собой ленту шириной 250 мм, склеенную из восьми чередующихся слоёв ткани и резины. Внутрь для прочности было вделано 15 стальных тросов диаметром 2,5 мм. Гусеницы с помощью двух полых металлических барабанов и двух вспомогательных тележек монтировались в металлических фермах, прикреплённых к стойкам шасси. Вес одной гусеницы равнялся 52 кг, это в полтора раза больше, чем весило колесо самолёта Р-5. Изобретение заинтересовало военных. Чечубалина перевели в НИИ ВВС, где 5 марта 1936 г. начались испытания разведчика Р-5 на гусеничном шасси. Самолётом управлял полковник Дедюлин. Были выполнены рулёжки по снегу, по болотистому, кочковатому и ровному грунту, осуществлено три полёта. Пилотирование самолёта с необычным шасси трудностей не представляло, правда примерно на четверть возросла длина разбега. Опыты пришлось прервать 21 июня из-за поломки фермы гусеницы во время пробежки по покрытому кочками полю. Главный вывод в отчёте по испытаниям гласил: «Гусеницы для самолётов (вместо колёс) представляют большую ценность, так как дают возможность боевой работы авиации с размокших аэродромов в период весенней и осенней распутицы». Но далее следовал длинный список недостатков испытанных гусениц (малая прочность конструкции, опасность схода ленты с барабанов при крутых разворотах и посадке с боковым ветром, необходимость усиления амортизации шасси и др.). «Ввиду большой ценности гусеницы и наличия крупных недостатков в конструкции, считать желательным выделение в помощь т. Чечубалину 2–3 человек опытных конструкторов для дальнейшей разработки гусениц», — отмечалось в отчёте [202].

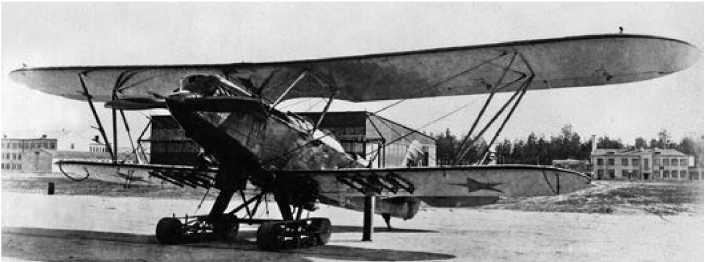

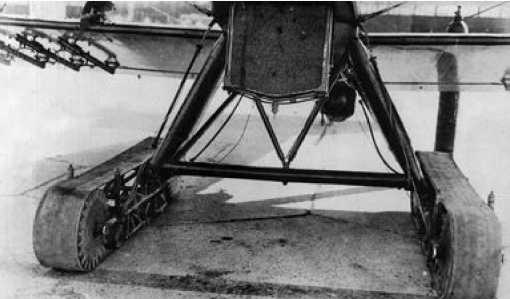

Первый вариант гусеничного шасси для самолёта Р-5, 1936 г. Новые гусеницы, изготовленные в НИИ ВВС, были значительно совершеннее предыдущих. Вместо резинотканевой ленты они имели металлическую конструкцию шириной 220 мм из 72 шарнирно соединенных дюралевых траков. Траки двигались вокруг дюралевого каркаса на трёх цепях, каждая из которых состояла из 72 роликов диаметром 42 мм, скреплённых металлическими звеньями. Ролик представлял собой текстолитовую катушку с напрессованной сверху стальной трубой. Амортизационная стойка, тележки, направляющие и грязеочиститель были из стали. Вес гусеницы составлял 65 кг. Усовершенствование конструкции гусениц положительно сказалось на результатах испытаний, которые проходили с 19 ноября 1937 г. по 10 апреля 1938 г. (лётчик — майор Каверин). Р-5 разбегался по различным поверхностям, часто абсолютно непригодных для обычного шасси. Кроме многочисленных рулёжек было семь полётов: один — осенью, три — зимой и ещё три — в весеннюю распутицу. Самолёт мог взлетать и садиться на талый снег, пахоту, неровные площадки, эксплуатироваться с размокших от воды аэродромов. Шасси выдержало все проверки, длина разбега по распаханному полю не превышала 180 м. Это были первые успешные испытания самолёта на гусеничном шасси. Но проблемы всё же оставались. Основной было то, что попадающая на ролики жидкая грязь при низких температурах в полёте замерзала и застопоривала гусеницы, из-за чего при посадке самолёт мог скапотировать. Иногда грязь сдвигала гусеницу вбок с направляющих. В НИИ ВВС рекомендовали после устранения дефектов расширить эксперименты, заказав промышленности по два комплекта гусеничного шасси для самолётов Р-5, У-2, УТ-1 и УТ-2 [203].

Испытания Р-5 с усовершенствованным гусеничным шасси, 1938 г.

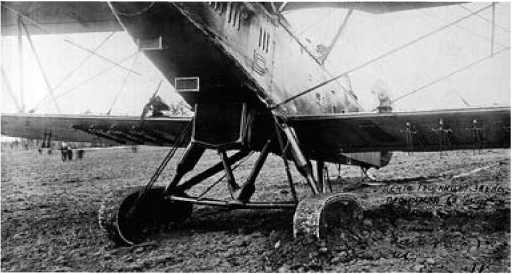

Попавшая в пазы роликов грязь сместила ленту гусеницы. Последние испытания разведчика Р-5 на гусеницах состоялись в НИИ ВВС в апреле-мае 1940 г. [204] Однако к тому времени этот биплан устарел, на вооружение поступали скоростные самолёты с убирающимся шасси, и военные потеряли интерес к изобретению Чечубалина. Но гусеничное шасси оставалось привлекательным для транспортной авиации, куда передавали учебные или устаревшие военные самолёты со снятым вооружением. Особо актуальной была задача всесезонной эксплуатации авиации на севере страны. Зимой там можно было взлетать и садиться на лыжном шасси, но весной растаявший снег делал полёты невозможными, и огромные районы оказывались изолированными, в том числе и для авиации Северного морского пути, отвечающей за разведку ледовой обстановки морей. Вначале Чечубалин спроектировал лёгкое гусеничное шасси для самолёта У-2. Оно состояло из текстолитовых роликов диаметром 50 мм и длиной 300 мм, которые двигались по металлическому коробу с закругленными концами [205]. Испытания в НИИ ГВФ в 1939 г. показали хорошую проходимость такого шасси, но проблема с проникающей во все зазоры грязью так и не была решена.

У-2 на гусеницах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно