|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 59

«Несмотря на предоставление всех возможностей конструктору Калинину для доводки и испытаний бесхвостого самолёта ВС-2, испытания по этой машине до настоящего времени не закончены и выводов о ценности и тактических преимуществах этой машины перед нормальной схемой сделать невозможно», — писал 25 июня 1937 г. замнаркома оборонной промышленности М.М. Каганович [198]. Насчёт «предоставления всех возможностей» Михаил Моисеевич явно лицемерил — не без его участия год назад было ликвидировано конструкторское бюро Калинина на воронежском заводе и конструктор остался без рабочих и без производственной базы. Ни о каких серьёзных доработках самолёта в этих условиях не могли быть и речи.

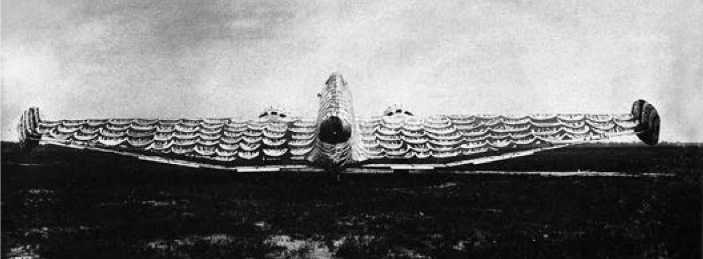

ВС-2 в НИИ ВВС перед показом на воздушном параде 1937 г.

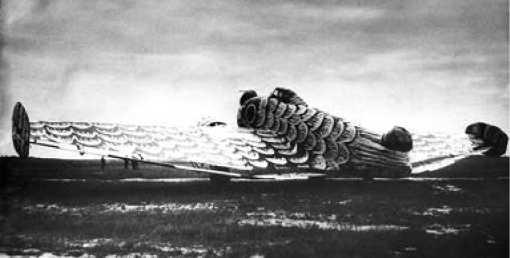

ВС-2, вид сбоку.

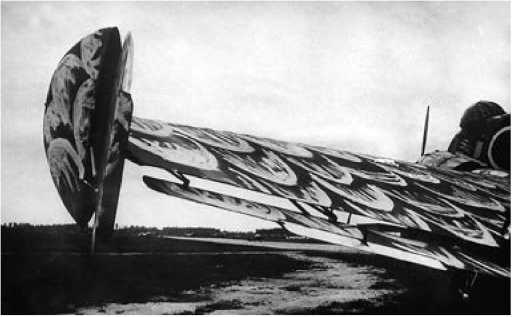

Крыло самолёта. Видна подвешенная под крылом рулевая поверхность с триммером. Летом 1937 г. в НИИ ВВС самолёт раскрасили «под Жар-птицу» и в таком виде показали на воздушном параде в честь Дня авиации. Затем испытательные полёты продолжили, пилотировал ВС-2 всё тот же Борисов. К концу 1937 г. общий налёт составил 33 часа (62 полёта), из них 12 часов (33 полёта) — в НИИ ВВС. Как и следовало ожидать, характеристики машины с уже устаревшими моторами и неубирающимся шасси оказались весьма посредственными: максимальная скорость — 219 км/ч, скороподъёмность у земли — 3,3 м/с, потолок — 7100 м. Из-за сложности пилотирования и недоукомплектованности машины лётные эксперименты были ограничены: не проводились полёты с перегрузкой, воздушный бой, на испытание вооружения, динамической устойчивости, манёвренности. В октябре был составлен отчёт по испытаниям. В разделе «Общее впечатление лётчика о самолёте» сказано: «Несмотря на ряд удачно разрешённых проблем на этом самолёте-бесхвостке, недостаточная устойчивости пути (неэффективность шайб при одном работающем моторе, разбеге, пробеге), а также неустойчивость самолёта при брошенных рулях и отсутствие масляно-пневматической амортизации шасси делают полёты на самолёте в этом недоведенном виде опасными. При синхронной работе моторов машина устойчиво и надёжно (не отпуская ручки) сохраняет все режимы и легко управляется в полёте. Габариты всей машины слишком завышены и особенно велик фюзеляж, который, к тому же имея плохую аэродинамику, сводит на нет все преимущества бесхвостки в получении больших скоростей» [199].

Большие неубирающиеся колеса сильно портили аэродинамику самолёта. Помощник начальника УВВС Я.В. Смушкевич наложил следующую резолюцию: «1. Самолёт ВС-2 2М-22 представляет безусловный интерес, т. к. его постройкой впервые разрешен вопрос создания летающего крыла в вооруженном варианте. По своей принципиальной схеме самолёт ВС-2 имеет тактические выгоды в отношении обзора, обстрела, а также малого разбега и малой посадочной скорости по сравнению с нормальной схемой самолёта. 2. В предъявленном виде самолёт ВС-2, имея низкие лётные свойства и недоведённое вооружение, не может быть признан современным боевым самолётом и может лишь рассматриваться как экспериментальный самолёт. 3. Считать необходимым доводку самолёта ВС-2 2М-22, устранив все дефекты, отмеченные в отчёте, и после их проверки в заводских полётах предъявить самолёт ВС-2 на государственные испытания» [200]. Повторные испытания были намечены на июль 1938 г. Предусматривалось установить более мощные двигатели с винтами изменяемого шага, сделать убирающееся с помощью электропривода колёса и снабдить их воздушно-масляными амортизаторами, кили с концов крыла перенести на центроплан, чтобы они обдувались винтами двигателей, доработать вооружение, улучшить аэродинамику, изменить положение центра тяжести. Напомню, что в 1937 г. К.А. Калинин не имел ни КБ, ни производства, а вся его группа состояла из шести человек. Это делало невозможным переделки ВС-2. У конструктора не было даже собственного жилья — он с семьей ютился на даче разработчика воздушно-десантной техники П.И. Гроховского. В начале следующего года Калинину выделили «уголок» на авиазаводе в Долгопрудном, организованном вместо ликвидированного «Дирижаблестроя». Но сделать он ничего не успел: 1 апреля 1938 г. Константина Алексеевича арестовали как «члена шпионско-диверсионно-вредительской организации» и через несколько месяцев расстреляли. Самолёт «врага народа» был изъят из программы опытного самолётостроения и разобран на части. Вездеходное шасси

Создание самолётов привело к появлению нового вида вооружения. По мере совершенствования конструкции и повышения опыта пилотирования самолёты летали всё лучше. Однако пользоваться ими можно было далеко не всегда: весенняя и осенняя распутица делала невозможным применение авиации с грунтовых аэродромов (а других тогда не было). По этой причине уже через несколько месяцев после начала Первой мировой войны войска на Восточном фронте остались без поддержки с воздуха. Наилучшей проходимостью по неровностям и размокшему грунту обладало гусеничное шасси. В начале 1915 г., ещё до появления танков, молодой изобретатель Александр Александрович Пороховщиков при поддержке командования Северо-Западного фронта изготовил гусеничную машину «Вездеход». Она имела одну широкую гусеницу из прорезиненного брезента, натянутую на четыре пустотелых барабана, последний из которых был связан с двигателем.

«Вездеход» А.А. Пороховщикова. Изобретатель сидит за рычагами управления в кабине.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно