|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 39

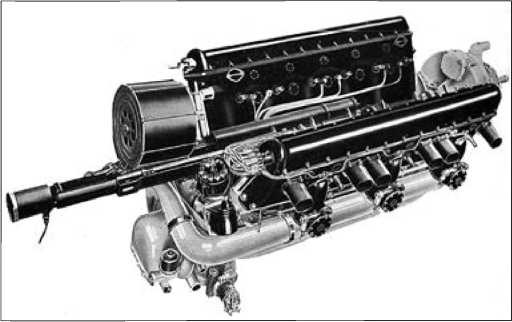

Мотор-пушка фирмы «Испано-Сюиза». Постановление о проектировании и постройке в НИИ ГВФ истребителя И-21 было подписано 14 июля 1934 г. во время испытаний его экспериментального прототипа. В марте следующего года ВВС одобрило проект, а затем и макет самолёта — можно было приступать к изготовлению первого образца. Он должен был быть готов к 1 ноября 1935 г. По заданию самолёт должен был иметь максимальную скорость 500 км/ч, потолок — 10 тыс. метров [127]. Но тут начались трудности. К лету 1935 г. Завод опытных конструкций при НИИ ГВФ, где строили И-21, не получил от промышленности ни двигателя, ни пушки, ни заготовок из электрона. В сентябре «Аэрофлот» самостоятельно приобрёл во Франции два мотора «Испано-Сюиза», но вооружения, радиостанции и листов из электрона для крыльевых радиаторов по-прежнему не было. Срок выпуска самолёта был сорван. Ситуация не изменилась и в следующем году. Занятых собственными задачами руководителей авиационной промышленности мало заботили проблемы «чужого» ведомства. Просьба купить необходимые для самолёта детали из электрона в Германии по спецификации СНИИ ГВФ осталась без ответа. Тем не менее, «Сталь-8» вновь включили в план опытного самолётостроения под названием «пушечный истребитель» со сроком выпуска 1 июля 1936 г. Но к этому времени в КБ Бартини вовсю занимались постройкой новой машины — скоростного двухмоторного пассажирского самолёта «Сталь-7». Характеристики «пушечного истребителя», разработанные два года назад, уже не впечатляли. 20 ноября 1936 года начальник ГУ ГВФ Ткачев писал председателю Совнаркома В.М. Молотову: «Самолётный институт ГВФ в течение нескольких лет строит самолёт истребительного типа „Сталь-8“ конструкции Бартини. Этот самолёт в своё время был задуман из новых материалов — альтмага (другое название электрона. — Д.С.), с целым рядом оригинальных конструкторских замыслов, в пушечном варианте. Однако вследствие длительного отсутствия материала, на который была рассчитана эта машина, её постройка сильно затянулась. В настоящее время, при анализе состояния этой машины, выяснилась нецелесообразность продолжать дальнейшую работу, ибо никаких новых показателей, по сравнению с самолётами, которые у нас уже есть, „Сталь-8“ дать не может. При постановке мною этого вопроса перед Алкснисом, он также согласился с тем, чтобы снять этот самолёт с плана опытного строительства. Прошу соответствующего решения по этому вопросу» [128].

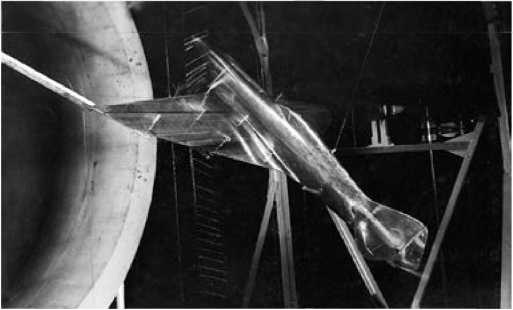

Модель истребителя И-21 в аэродинамической трубе. На этом в истории истребителя Бартини, на который уже истратили около миллиона рублей, была поставлена точка. «Самолёт „Сталь-8“ не закончен ни в конструкции, ни в производстве, ни в исследовательской части», — сказано в отчёте Завода опытных конструкций НИИ ГВФ за 1936 г. [129] Созданием истребителей с крыльевыми радиаторами занимались и другие авиаконструкторы: Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григорович, А.С. Москалёв. Моноплан Поликарпова И-19 (1935 г.) остался недостроенным, И-21 (ЦКБ-32) Григоровича испытывался в конце 1936 г., но полёты пришлось прекратить, так как крыло-радиатор сильно грелось и не обеспечивало требуемого охлаждения мотора. «Бесхвостку» Москалёва САМ-7 (1936 г.) не допустили к полётам, посчитав их опасными [130]. В Германии на опытном истребителе Не-100 с аналогичной системой охлаждения в 1939 г. был установлен мировой рекорд скорости — 746,6 км/ч. Изготовили всего 12 этих машин, так как военные отказались от Не-100 из-за уязвимости крыльевых радиаторов в боевых условиях. «Сталь-6» — первый самолёт Р.Л. Бартини. Для этого, да и для большинства последующих летательных аппаратов этого конструктора характерно много новаторских идей. Слишком много, чтобы при существовавшем уровне развития науки и техники создать пригодную для практического использования машину. Ручную уборку шасси в полёте со временем можно было бы отладить, как того добились на И-16, но этому мешала негерметичность системы парового охлаждения. Можно было бы доработать систему охлаждения, но испытаниям препятствовала ненадежность механизма уборки и выпуска шасси. «Сталь-8» мог стать первым истребителем с мотором-пушкой, но из-за отсутствия электрона самолёт не построили. Следовало внедрять в практику что-то одно, но Роберта Людвиговича это не устраивало, ему нужно было всё и сразу.

Рисунок двухместного истребителя САМ-7. По расчётам с двигателем М-34 самолёт мог развить скорость 600 км/ч. Первый советский цельностальной самолёт

С XIX века сталь являлась основным материалом в машиностроении. С появлением авиации её попытались применить на самолётах. В 1912 г. профессор Г. Рейсснер из Технического университета в г. Аахен (Германия) при участии Г. Юнкерса построил из стали моноплан схемы «утка» с гофрированной железной обшивкой, а в 1915 г. Юнкерс создал собственный цельностальной самолёт J1 со свободнонесущим крылом. Толщина его обшивки составляла от 0,5 до 1 мм и соединялась с каркасом с помощью точечной электросварки. Но сталь оказалась слишком тяжёлой для самолётов. Монопланы Рейсснера и Юнкерса летали с трудом и могли поднять лишь небольшой груз. Так, J1 при взлётном весе более 1000 кг мог взять только 110 кг полезной нагрузки.

Стальной самолет Г. Юнкерса J1. После Первой мировой войны в авиации получил распространение лёгкий алюминиевый сплав дюралюминий. Его называли «крылатый металл». В начале 1930-х годов из этого материала в СССР строили все самолёты, созданные под руководством А.Н. Туполева: разведчик Р-З, истребитель И-4, бомбардировщик ТБ-1, пассажирский ПС-9. Алюминиевые сплавы всё шире применялись и на машинах других авиаконструкторов. Но из-за нехватки производственных мощностей и отсутствия в СССР некоторых компонентов, входящих в состав дюралюминия, большую часть этого сплава приходилось импортировать.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно