|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 38

«Сталь-6» в НИИ ВВС 1934 г. Фюзеляж самолёта закрыт чехлом. Вместо запланированных 14 полётов продолжительностью 11 часов удалось выполнить только 6, суммарный налёт составил 2 часа 43 минуты. Испытатели отмечали устойчивую траекторию разбега, лёгкость взлёта, хороший набор высоты, нормальную продольную устойчивость, удобство снятия нагрузок на ручку управления с помощью одновременного отклонения элеронов, простоту посадки. Однако расчётной максимальной скорости достичь не удалось из-за всё возрастающего крена самолёта. «На скорости 365 км/час 2200 об/мин. усилия лётчика едва хватает для горизонтального полёта. Больше увеличение скорости не производилось несмотря на запас мощности мотора из-за невозможности удержать самолёт в линии полёта. Горизонтальный полёт с брошенным управлением невозможен, т. к. самолёт стремится перевернуться через левое крылом», — говорится в отчете [121]. Можно предположить, что крен возникал по причине несимметрии машины из-за некачественной сборки: вспомним слова Бартини о нехватке квалифицированных кадров и сборке самолёта в полукустарных условиях — его строили в бывших ремонтных мастерских общества воздушных сообщений «Добролёт». Другим недостатком был по-прежнему плохой обзор из кабины. П.М. Стефановский вспоминал: «…Больше всего нас с Юмашевым, ставших монополистами испытаний „Сталь-6“, раздражал фонарь пилотской кабины. Борясь за скорость, конструктор сделал кабину почти не выступающей над фюзеляжем. А фонарь, открывавшийся лишь на земле, он выполнил из жёлтого, абсолютно непрозрачного целлулоида (на самом деле — из целлона, который, в отличие от целлулоида, не горюч. — Д.С.). Решительно никакого обзора по курсу — летишь как в завязанном мешке. Только сбоку вырезано небольшое окошечко для наблюдения за землей» [122]. Там же Стефановский пишет, что машина развивала рекордную для того времени скорость — 420 километров в час. Документального подтверждения этому не нашлось: на заводских испытаниях самолёт достиг 400 км/ч, на государственных — З65 км/ч. Но и 400 км/ч для 1933 года — выдающийся показатель, он был превышен только через год на самолёте И-16.

На испытаниях. Несмотря на все недоделки и недостатки, заложенные в самолёте конструкторские идеи в целом сочли удачными. В выводах НИИ ВВС говорится: «1…Конструктором Бартини в самолёте „Сталь-6“ решены принципиально два очень важных вопроса: 1) паровое охлаждение мотора, 2) посадка и взлёт скоростного самолёта на одном колесе. а) паровое охлаждение мотора в лётных условиях во время полёта имеет вполне удовлетворительную эффективность: мотор не греется. б) при разбеге и пробеге на шасси с одним колесом самолёт обладает удовлетворительной устойчивостью пути и не требует от лётчика особого внимания для сохранения прямой. 2. Паровое охлаждение мотора в предъявленном виде является недовведенным. НИИ ГВФ необходимо в самом срочном порядке устранить обнаруженные дефекты в соответствии со сводкой испытаний и передать самолёт на повторные госиспытания» [123]. Начальник ВВС наложил на этот отчёт резолюцию: «Так как совершен но новые и оригинальные конструкторские элементы — паровое охлаждение мотора и применение одного колеса при испытании себя оправдали, рекомендовать конструкторским организациям ЦАГИ, 39 завода и др. использовать опыт конструктора Бартини в этой части» [124]. Согласно сведениям Н.В. Якубовича, последний полёт на «Сталь-6» состоялся 5 октября 1934 г. [125] Неизвестно, пытались ли в НИИ ГВФ доработать машину, скорее всего нет, так как в финансовом отчете Института за 1934 год затраты на этот самолёт не фигурируют. Осенью 1934 г. на истребителе И-16 с двигателем Райт «Циклон» мощностью 712 л. с. достигли скорости 437 км/ч, а абсолютный рекорд скорости для самолётов с колесным шасси к концу года перешагнул 500-километровый рубеж (Кодрон С.460, Франция), поэтому «Сталь-6» уже не рассматривался как рекордный. Однако замыслы, применённые в конструкции этого самолёта, всё ещё казались востребованными.

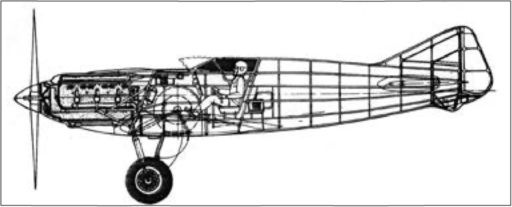

Компоновка истребителя «Сталь-8». Реконструкция И.Г. Султанова. Теперь усилия Бартини были направлены на разработку скоростного истребителя «Сталь-8» по типу самолёта «Сталь-6». Его конструкторская группа была расширена. Вспоминает сослуживец Роберта Людвиговича по НИИ ГВФ В.П. Казневский: «В 1934 г. КБ Р.Л. Бартини пополнилось рядовыми иностранными специалистами, приглашенными в Советский Союз. Некоторая часть из них была шуцбундовцами, членами организации „Шуцбунд“, входившей в социал-демократическую партию Австрии. В 1934 г. шуцбундовцы вместе с коммунистами участвовали в вооружённом выступлении против австрийской реакции. После подавления выступления многие из них вышли из социал-демократической партии и вступили в компартию. У нас, в КБ Р.Л. Бартини, появились сотрудники со следующими фамилиями: Штруб, инженер-конструктор, австриец; Гайслер — производственный мастер, чех по национальности, за хорошую работу был награжден орденом Трудового Красного Знамени; Зацгер — мастер-жестянщик; Берштрейхер — технолог; Винтер — инженер по расчётам самолётных конструкций на прочность и другие. Это были неплохие специалисты, и у некоторых из них было чему поучиться» [126]. В описаниях «Сталь-8» в современной литературе так много неточностей, что говоря об этой машине, я буду основываться только на документах. Прежде всего надо отметить, что истребитель отличался от проекта 1932 г., упоминавшегося в докладе Алксниса. В 1934 г. в СССР готовилось лицензионное производство французского V-образного двигателя Испано-Сюиза-12Ybrs мощностью 860 л. с., конструкция которого позволяла установить в развале цилиндров пушку. Этот двигатель решили поставить на истребитель Бартини, снабдив его стреляющей через втулку винта пушкой. Самолёт должен был иметь металлическую конструкцию с широким использованием легкого сплава электрон. В остальном И-21, как обозначили военные этот самолёт, не имел принципиальных отличий от «Сталь-6».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно