|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 179

Кое-кто из украинцев-соловчан упрямо не хотел иметь ничего общего с политзаключенными и считал себя большевиком, ошибочно осужденным. Многие были уничтожены, причем большая группа украинских политзаключенных – в числе тех 1111 соловчан, которые принесены были в жертву как «подарок товарищу Сталину к 20-летию Октября» и расстреляны на протяжении октября – ноября 1937 г. в урочище Сандормох около Медвежьегорска лично капитаном М. Матвеевым, отправленным с этой целью из Ленинграда. По 200–250 человек в сутки, каждого – в затылок. Кто уцелел и кто смог просились на фронт; многие воевали. Чудом остался жив Александр Шумский – он лежал парализованный в тюремной больнице, и о нем как будто забыли, хотя он обвинений не признавал и требовал пересмотра дела. Расстреляна была его жена, а сын Яр погиб на фронте. 31 марта 1942 г. Шумский написал письмо Сталину и просил использовать его в борьбе с фашизмом: «Считаю себя обязанным опять напомнить о себе и предложить свои услуги… Я старый революционер и не могу быть спокойным, когда дело, которому была посвящена вся моя жизнь, под смертельной угрозой… Я заявляю о своем желании быть полезным, а дело Ваше – указать мое место в борьбе». [459] Сталин «вспомнил» о Шумском уже после войны: по представлению Кагановича и Хрущева Шумского в 1946 г. убили в Саратове.

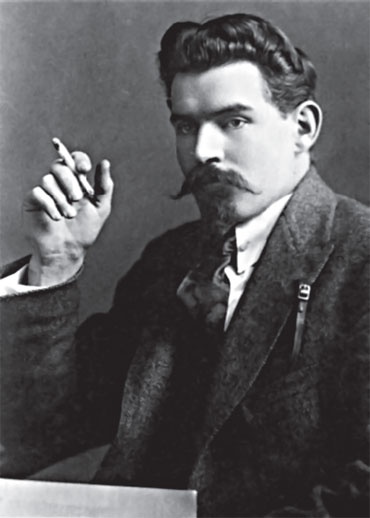

Александр Шумский Михаил Волобуев, который обосновывал идеи Шумского в экономической плоскости, отсидев свое, трижды обращался в ЦК ВКП(б) с просьбой о реабилитации – и в то же время выполнял в оккупированном немцами Краснодарском крае по линии военной разведки спецзадания НКВД. Война

Запад либеральный и консервативный

В современной России формируется новый, довольно циничный подход к понятию «государственный интерес». Его убедительно иллюстрирует книга «Упущенный шанс Сталина» Михаила Мельтюхова, серьезного историка, который, в отличие от многих авторов бестселлеров в ярких обложках, не стремится к сенсационным разоблачениям и радикальным изменениям в оценках, а максимально использует документы и факты. При этом за внешней бесстрастностью просматривается лишь единственно возможный способ исторической оценки: не с позиций «фашизм – демократия», «коммунизм – либерализм» и тому подобное, а с позиций raison d’état – государственного интереса, единственных, с точки зрения этого серьезного автора, не иллюзорных и не идеологических позиций, достойных современного политика. Стоит привести длинную цитату из книги Мельтюхова, которая показательна сама по себе. «Или Москва должна была согласиться со своим второстепенным статусом региональной державы на мировой арене с перспективой последующего ослабления советского влияния, или же СССР должен был вступить в борьбу за возвращение в «клуб больших государств». Сделав выбор в пользу второй альтернативы, советское руководство пошло по пути страны, которая стремилась стать «большим государством», чего можно было добиться лишь путем подчинения какой-то части света, и использовало идею «мировой революции» для обоснования этих своих посягательств. Естественно, что, как везде и всегда, пропаганда говорила о глобальных задачах. И в данном случае идея «мировой революции» стоит в одном ряду с такими, например, идеями, как «защита культуры от варваров» в Древнем Риме, «свобода, равенство и братство» на рубеже XVIII–XIX ст. во Франции, «бремя белого человека» в эпоху колониальной экспансии европейских стран, «открытых дверей» в США конца XIX – начала XX ст., «борьба за жизненное пространство» в Германии 1930–1940-х гг., «создание Большой Восточной Азии» в Японии 1930–1940-х гг. или «борьба за демократию» в современных США» [460] (курсив мой. – М. П.). Теперь рассмотрим, какое значение в европейской политике имели для политической стратегии «правая» и «левая» позиции накануне войны. Не стоит дискутировать с человеком, для которого идеи свободы, равенства и братства, принципы демократии – такие же словеса, как нацистские и коммунистические лозунги, только и всего. Отказ от коммунистического революционизма и замена его великодержавным принципом составляли сущность термидорианского переворота Сталина. Дерзкий отказ от принципов Великой французской революции и американской демократии, провозглашенный итальянскими фашистами, и откровенно применяемая ими практика грубого насилия вдохновляют ультраправых во всех регионах европейской цивилизации, а умеренные консерваторы проявляют к фашизму странную терпимость. Собственно, ничего нового в этой констатации нет: все дело в объяснении. Историки правого направления, как правило, ссылаются на коммунистическую угрозу западной цивилизации. С 1920-х и до начала 1930-х гг. СССР не был готов осуществить военную интервенцию в западные страны и не имел (как в настоящий момент мы можем уверенно утверждать) соответствующих военных планов. Советский Союз составлял, с точки зрения европейских правых, угрозу цивилизации именно потому, что дестабилизировал внутреннюю ситуацию, поддерживая в них радикальное (коммунистическое) движение. Принимая во внимание то обстоятельство, что западная Европа и США являли собой более или менее обособленную культурную и политическую зону – «западный мир», – можно говорить не об угрозе западной цивилизации со стороны СССР, а о внутренней угрозе ей со стороны собственных леворадикальных элементов. Ведь именно против этих элементов были направлены репрессивные действия консервативных режимов, которые обращались за поддержкой к неограниченному насилию ультраправых. Являли ли собой угрозу для существования западного общества основные его леворадикальные силы, объединенные Коминтерном? Из рассмотрения кризиса послевоенного итальянского общества можем сделать вывод: фашистский террор был направлен в первую очередь против сравнительно умеренной социалистической партии – на то время главного защитника итальянской демократии. Террористические мероприятия против коммунистов, партии радикальной и готовой на революционные действия, но маловлиятельной, были скорее поводом для развертывания массовых репрессий. И это понятно: главной целью итальянского фашизма было установление тоталитарного режима, для чего нужно было ликвидировать демократию, а не коммунистическую угрозу. Поневоле вспоминаются сцены в Варшаве 1920 г., описанные итальянским журналистом Курцио Малапарте, бывшим тогда участником бесконечных бесед перепуганных европейских дипломатов, журналистов, военных, польских политиков, – накануне решающих боев с армиями Тухачевского. Они боялись не только рабочих предместьев, но и восстания в варшавском гетто, нищем еврейском гетто, переполненном детьми и стариками. Не была ли подобная паника перед угрозой коммунизма источником огромных ошибок, допущенных в межвоенные годы ведущими политическими силами Европы?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно