|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. | Автор книги - Константин Носов

Cтраница 8

Так, в Галиче оборона окольного города состояла из трех параллельных линий валов и рвов. Валы были несколько раздвинуты, и общая ширина оборонительного пояса (от наружного рва до гребня третьего вала) достигала 84 м. Учитывая, что для достижения наибольшей эффективности обстрела камнеметы должны были находиться на расстоянии не более 100—150 м от цели, а также то, что их основная задача заключалась в разрушении главной городской стены, их пришлось бы устанавливать в 50—60 м от первого вала. Однако при этом обслуживающий персонал метательных машин оказался бы в крайне невыгодном положении — защитники наружного вала могли их расстреливать с очень близкого расстояния. Поэтому осаждающим приходилось вести бой за каждую линию обороны по очереди, находясь в то же время под обстрелом со всех линий обороны крепости.

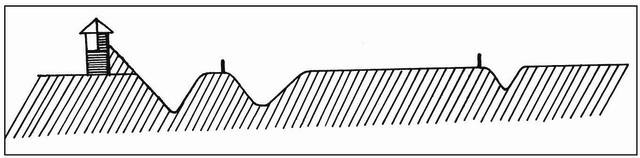

Типичный профиль оборонительной системы многовальных укреплений

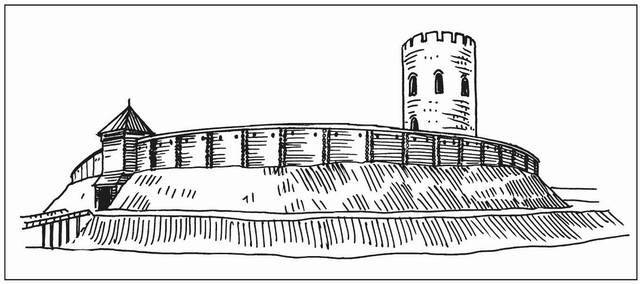

Чарторыйск в XIII в. Рисунок по реконструкции П. А. Раппопорта

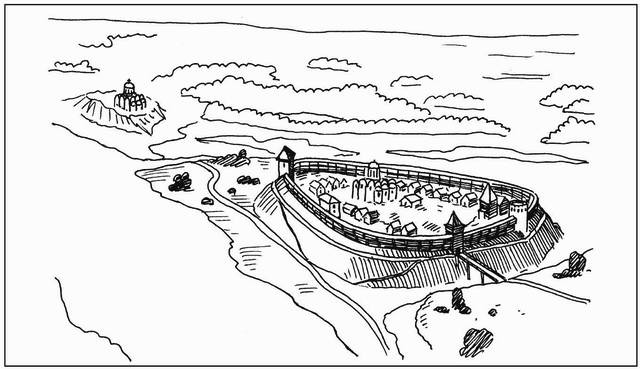

Гродно в XIII в. Рисунок по реконструкции П. А. Раппопорта Еще одним новшеством, появившимся в крепостях Волыни во второй половине XIII в., были каменные башни-донжоны, которые ставили ближе к напольной стороне. Они обеспечивали круговую, а в отдельных случаях даже косоприцельную, фланкирующую стрельбу вдоль прилегающих стен (прясел). Северо-Восточная Русь значительно больше Волыни пострадала от монгольского нашествия, поэтому со второй половины XIII и до второй половины XIV в. здесь не строили новых крепостей, а лишь восстанавливали старые. К середине XIV в. Московское и Тверское княжества накопили силы и стали возводить укрепления нового типа. В отличие от Волыни здесь не создавали многорядных оборонительных линий, хотя новые крепости строились с учетом новой тактики осады с применением камнеметов. Крепости мысового типа второй половины XIV—первой половины XV в. здесь так же, как и на Волыни, имели «односторонний» характер, то есть одна их сторона (напольная) была защищена мощными укреплениями, а остальные — более слабыми оборонительными сооружениями. С напольной стороны располагались и башни (правда, деревянные, а не каменные), которые обеспечивали фланкирующий, наиболее эффективный против штурмующих обстрел участка стены (прясла). Таким образом, с напольной стороны можно было вести фронтальный и фланкирующий огонь по противнику, а с остальных сторон — только фронтальный. Такую систему обороны имели города Старица, Романов, Вышегород на Протве, Плес, Галич-Мерьский. Чем меньше была длина напольной стороны, тем меньших затрат требовало возведение крепости и тем лучше она была защищена. Так, города Радонеж и Вышегород на Яхроме располагались на мысу, отделенном от материка лишь узким перешейком.

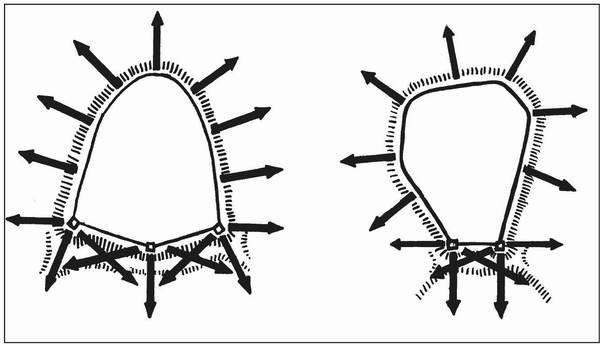

Схема организации стрельбы в крепостях мысового типа XIV — первой половины XV в. Укрепления Северо-Западной Руси XIV — первой половины XV в. следовали в целом тем же принципам планировки, что и укрепления Северо-Восточной Руси, но они отличались некоторыми особенностями. В Новгородской и Псковской землях были распространены укрепления островного типа (Остров, Опочка, Орешек, Тиверский городок) и укрепления на отдельных холмах с крутыми склонами со всех сторон (например, новгородские крепости Демон, Кошкин городок, псковские крепости Дубков и Врев). Строились здесь и крепости мысового типа, но, в отличие от Северо-Восточной Руси, местные городники больше ценили естественные преграды, чем геометрическую правильность валов крепости. В XIV—XV вв. новгородцы и псковичи постоянно строили новые и реконструировали старые укрепления не только детинцев, но и окольных городов. В противоположность им в Северо-Восточной Руси не только не возводили новых оборонительных сооружений окольных городов, но даже не реконструировали старые укрепления, построенные в XII—XIII вв. Вероятно, это происходило из-за того, что укрепление окольных городов являлось функцией местного, городского самоуправления и, следовательно, самих горожан, а не князя. Усиление же княжеской власти в Северо-Восточной Руси в XIV—XV вв. привело к тому, что самоуправление в городах было мало развито. В это время наблюдаются и изменения в терминологии. Так, центральная часть укреплений (цитадель) в Московском и Тверском княжествах приобрела наименование кремль, в Пскове — кром, а в Новгороде сохранился старый термин детинец. Вплоть до конца XV в. стены крепостей Северо-Восточной Руси были деревянными. Единственное исключение — Московский Кремль, стены которого были построены из тесаного камня в 1367—1368 гг. В то же время в Северо-Западной Руси и на Волыни уже активно развернулось строительство каменных крепостей. Первые каменные крепости (Ладога, Копорье) были возведены здесь еще в XII—XIII вв. В XIV—XV вв. были построены каменные крепости Порхов, Остров, Изборск, Ям, каменными стали и стены детинцев и окольных городов Новгорода и Пскова. Строительство каменных крепостей в Западной Волыни проходило под влиянием польского и венгерского зодчества. В новгородских же и псковских крепостях никаких следов иноземного влияния не наблюдается. Здесь сложилась своя традиция каменного оборонного зодчества. Не перестали, однако, строить и деревянные крепости, которые продолжали сосуществовать с каменными. Иногда одна и та же крепость имела как каменные, так и деревянные стены. Например, в псковской крепости Велье, возведенной в XIV в., половина городских стен была сложена из камня, а половина сделана из дерева. В таких случаях каменными стенами старались защитить наиболее опасную (обычно напольную) сторону. Вследствие «одностороннего» характера большинства крепостей этого периода меняется и их архитектурно-художественный облик. Если до XIII в. крепостные стены отличались определенным однообразием и единственным нарушением этого однообразия служила воротная башня, то теперь город имел четко выраженный фасад — напольную сторону. Здесь сосредотачивались башни, и именно фасад часто украшали декоративными элементами — полосами орнамента, крестами и пр. Элементы крепостей

Валы В XIII—XV вв. так же как и раньше, валы часто не имели внутреннего деревянного каркаса и были чисто земляными. В тех случаях, когда все же сооружали внутривальную деревянную конструкцию, она была проще, чем та, что применялась в валах крепостей XII в. Как правило, она представляла собой срубную дубовую стенку с короткими поперечными перерубками, выступавшими в тыльную сторону, хотя в некоторых крепостях обнаружены наклонные каркасы, расположенные в лицевой части вала. Стенка внутривальной конструкции выходила на поверхность на гребне вала. Передний склон вала всегда был более крутым (не менее 30° к горизонту), а тыльный — более пологим. По сравнению с валами XI—XII вв., горизонтальная площадка на вершине вала в связи с усложнением конструкции стен стала шире и достигала теперь 8—9 м в ширину.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно