|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. | Автор книги - Константин Носов

Cтраница 10

Связь башен с боевым ходом стен осуществлялась через дверные проемы. Иногда такие проемы располагались на тыльной стороне башни и выходили на небольшую площадку, к которой примыкали боевые ходы стен. Но чаще боевой ход проходил через один из ярусов башни. В таком случае башня имела два дверных проема на боковых сторонах. Это было выгоднее и с точки зрения обороны: противник, захватив один участок стены, не мог попасть ни внутрь крепости (так как лестницы находились в башнях), ни на другой участок стены, не пробившись сквозь башню.

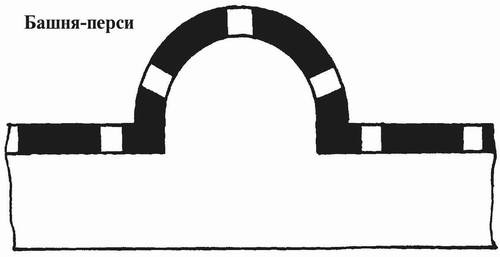

В отличие от Западной Европы на Руси не строили трехсторонних (открытых внутрь крепости) прямоугольных башен (полуоткрытыми были только полукруглые башни-перси). На Западе открытыми изнутри башнями иногда снабжали крепостную ограду внешней линии укреплений. Делалось это из-за неуверенности в наемных гарнизонах. В случае измены воинов, находившихся в таких башнях, их можно было легко расстрелять из донжона или со стен цитадели. Кроме того, захватившего эти башни противника можно было легко выбить. На Руси, однако, подобные башни не прижились. Вероятно, русские князья не сомневались в верноподданичестве своих воинов и полностью полагались на их самостоятельность и инициативу. Ведь при достаточном мужестве защитников такие башни становились узлами обороны даже после захвата осаждающими части укреплений. Башни конца XIV в. были гладкими, без вертикальных и горизонтальных членений, и несколько сужались кверху. Кроме того, поверхности стен были не ровными, а слегка выгнутыми. В результате башни напоминали не параллелепипед или усеченный конус, а перевернутый вверх дном тигель. Интересно, что башни никогда не были абсолютно одинаковыми. Даже у одной крепости башни одинаковой формы имели разные размеры в плане и разную высоту. Бойницы в башнях располагали веером, что позволяло вести огонь в любом направлении — вперед или вдоль стен. Бойницы одного яруса не давали полной возможности для этого, и перед башней оставалось непростреливаемое пространство. Но это пространство находилось под прицелом бойниц других ярусов. Потому-то бойницы разных ярусов не располагались одна над другой, а были обязательно смещены по отношению друг к другу, нередко в шахматном порядке. Кроме того, боковые стенки бойниц иногда делали разной длины. Благодаря таким «косым» бойницам непростреливаемого пространства перед башнями не оставалось. Бойниц, обращенных внутрь крепости, в башнях не выкладывали. Не прорезали в башнях и оконных проемов; для освещения служили только отверстия бойниц. Бойницы в каменных башнях были двух типов — с камерами и без них. Иногда считают, что бойницы с камерами рассчитаны под установку артиллерии и возникли только после ее появления. Однако в Изборске камерами снабжены бойницы в западной стене и в башне Луковка, которые были построены в 1303—1330 гг., то есть в период, когда огнестрельной артиллерии еще не знали.

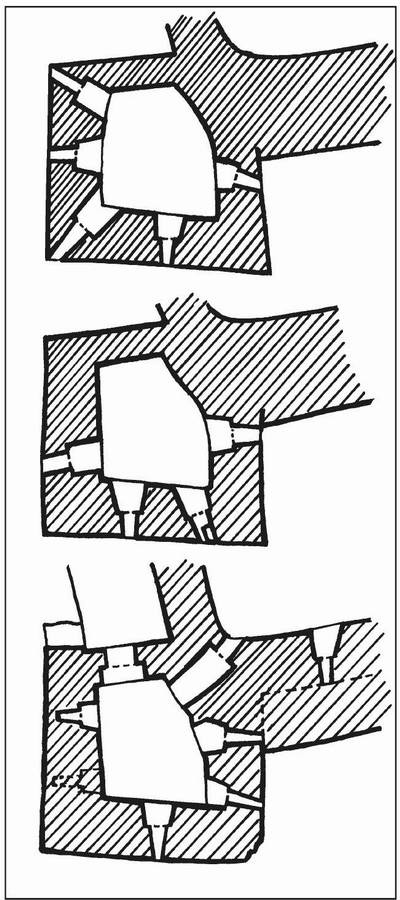

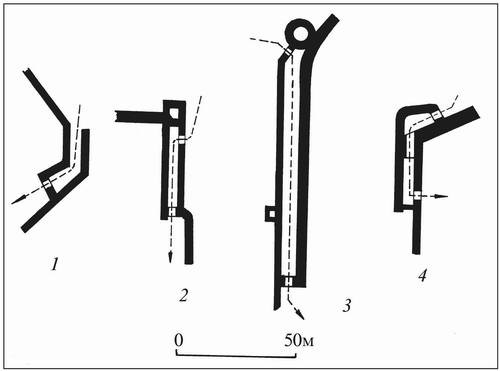

Расположение бойниц в первом, втором и третьем ярусах Талавской башни Изборской крепости Правда, до начала XV в. бойницы с камерами большого распространения не имели, а вот с появлением артиллерии они оказались как нельзя кстати и в дальнейшем стали характерной особенностью крепостных башен. Иногда встречаются глухие бойницы, то есть закрытые снаружи закладками. Некоторые закладки явно привнесены позднее, но в других кладка перевязана с кладкой стены башни, значит, закладка сделана при постройке башни. Замаскированные таким образом бойницы обычно направлены в стороны «поля». При их создании, видимо, учитывался фактор неожиданности. Сломав тонкую лицевую стенку, через такие бойницы можно было неожиданно обстрелять противника. Ворота Укрепления второстепенного значения продолжали снабжать воротными башнями той же простой конструкции, какая была присуща укреплениям более раннего периода. При этом большинство ворот имело прямой проезд, перпендикулярный валу. Только в редких случаях, начиная с XII в., отрезки вала, расположенные по сторонам въезда, сдвигали так, что проезд между ними проходил параллельно направлению самих валов. Дальнейшее усовершенствование такая конструкция получила в XIV—XV вв. В это время стратегически важные крепости начинают снабжать сложными въездными устройствами — захабами. Захаб представлял собой длинный крытый коридор, идущий вдоль стены крепости к воротам. У входа в захаб делали первые, внешние ворота, которые обычно располагались под прямым углом к внутренним, главным воротам крепости. Кроме того, очень часто у входа в захаб ставили башню. В результате штурмующим, чтобы ворваться в крепость через ворота, приходилось сначала захватить ворота захаба, пройти сам захаб и разрушить вторые, внутренние ворота. И все это под постоянным огнем защитников крепости. Захабы сооружали не только в каменных, но и в деревянных крепостях. Деревянные захабы не сохранились, а остатки каменных можно обнаружить в Порхове, Острове, Изборске и Пскове.

Захабы: 1 — Островская крепость; 2 — Талавские ворота в Изборске; 3 — Георгиевские ворота в Изборске; 4 — Никольские ворота в Порхове Сам въезд в крепостях XIV—XV вв. часто размещали уже не в напольной стене крепости, а в одной из боковых. Таким образом, сторона, наиболее подверженная штурму, не имела такого слабого элемента, как ворота. На протяжении всей истории русского оборонного зодчества ворота располагали в надвратной башне, а не в стене между двумя привратными башнями. Единственное исключение — крепость Копорье, построенная, видимо, с участием сербских мастеров. Между тем в Западной Европе помещать ворота между привратными башнями было характерным приемом для крепостного строительства XIV—XV вв. В XIV—XV вв. в надвратных башнях русских крепостей появляются опускные решетки (герсы). Чаще всего они были железные, реже — деревянные, обитые железом. Никольская башня Порховской крепости при перестройке 1430 г. получила целых три опускные решетки. Как и раньше, через ров перед воротами перекидывали узкий, опирающийся на столбы мост. Вплоть до середины XV в. мосты всегда были деревянными, а позднее, наряду с деревянными, стали строить и каменные. Подъемных мостов на Руси не строили до конца XV в. Иногда защитники превращали мост в ловушку. Так, граждане Опочки в 1426 г. подождали, пока противник вступит на мост, а затем обрушили его в ров, утыканный кольями.

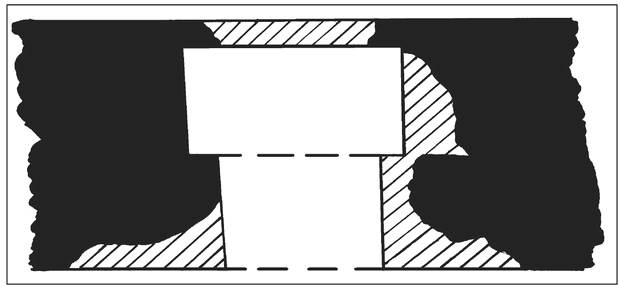

План вылаза в Изборской крепости

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно