|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. | Автор книги - Константин Носов

Cтраница 13

Укрепления с бастионным фронтом, применявшиеся в Западной Европе с начала XVI в., стали известны в России только в начале XVII в. Первым такое начертание в 1618 г. получил Земляной город в Москве. В 1632 г. укрепления бастионного типа получают Новгород и Ростов Великий. Однако бастионный фронт и итальянские системы фортификаций уже не относятся к чисто русским крепостям и поэтому будут рассмотрены в отдельной работе. Если стратегически важные крепости в XVII в. стали строить земляными или деревоземляными (бастионного типа), то традиции каменного оборонного зодчества продолжали развивать монастыри. Особенно интенсивное укрепление монастырей каменными стенами наблюдалось во второй половине XVII в. Крепостную ограду монастырей в это время обычно строят по фортификационным принципам XV—XVI вв.: с несколькими ярусами обороны, с прямыми стенами и фланкирующими башнями со всех сторон. Но при этом особое внимание начинают обращать на декоративное оформление стен и башен. Особенно выразительными становятся башни. Они получают богатые декоративные надстройки, высокие шатровые кровли и изящные фигурные украшения. Бойницы иногда превращают в широкие окна и обрамляют фигурными наличниками. Наиболее пышно оформляются воротные башни, с расположенными в них надвратными храмами. В это время на стенах и башнях монастырей появляется и побелка. Все это говорит о превращении оборонительных сооружений в декоративные. Укрепление монастырей в XVII в. было делом чисто символическим, призванным оповещать лишь о красоте и богатстве. Оборонительные сооружения городов

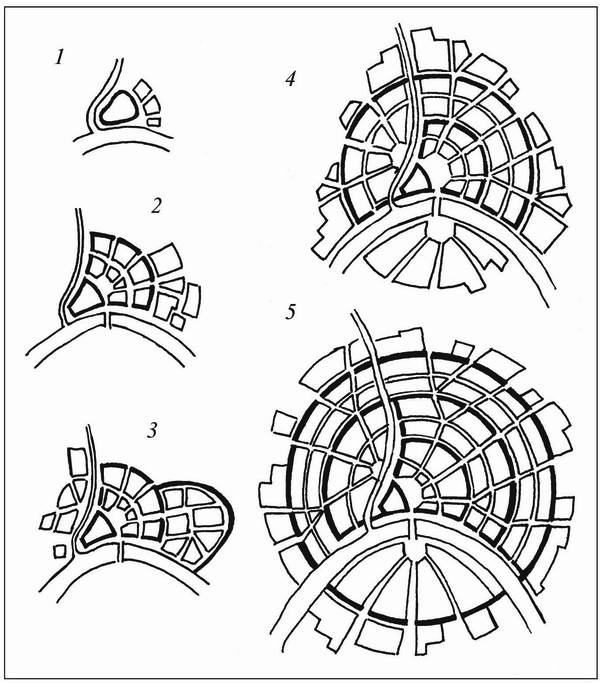

Разрастание городов вызывало необходимость возведения все новых и новых крепостных оград. В эволюции городских укреплений можно выделить несколько основных этапов. Как уже отмечалось, большинство древних городов проходило следующие этапы эволюции: простая мысовая, сложномысовая и, наконец, сложная планировка. Ядром всех этих типов поселений служил детинец, расположенный на мысу, обычно образованном слиянием двух рек, из которых одна всегда оказывалась меньше другой. Вокруг детинца образовывался посад, который со временем также получал оборонительную ограду. Эту ограду — острог — сначала тоже пытались приспособить к рельефу местности. В результате город приобретал сложномысовую планировку, то есть обе его огороженные площадки все еще находились на мысу. Но с ростом посада территория его все увеличивалась, и новую оборонительную ограду уже нельзя было согласовать с рельефом местности. В результате укрепления города приобретали сложную планировку. Все эти тенденции наблюдались еще в XII в. и ранее. Дальнейший рост посада обычно приводил к появлению незащищенной жилой территории и на других сторонах обеих рек. Поэтому следующим этапом (получившим название «Ближнее заречье»), который наблюдается с XV в., стало обнесение крепостной оградой посада, находившегося за малой рекой. И наконец, на завершающем этапе («Дальнее заречье») уже весь город по обеим сторонам двух рек получает оборонительные сооружения.

Этапы эволюции городов и городских укреплений: 1 — простой мысовый тип, 2 — сложномысовый тип, 3 — сложный тип, 4 — «Ближнее заречье», 5 — «Дальнее заречье» Далеко не все города проходили приведенную здесь схему эволюции. Многие останавливались на стадии сложной планировки. На планировке «Ближнее заречье» остановились такие города, как Псков, Нижний Новгород, Севск. В совершенном виде последнего этапа эволюции достигла только Москва. В большинстве городов население, в том числе знать, жило за пределами детинца (кремля). Последний же большей частью использовался как склад продовольствия на случай осады. Здесь вплоть до XVII в. располагались осадные дворы дворян и детей боярских и осадные клети тяглого населения. Эти небольшие помещения предназначались для хранения товаров и имущества, а также использовались как жилые в случае осады. Есть основания предполагать, что большинство детинцев древнерусских городов имели такое же назначение. Княжеский двор мог размещаться как внутри детинца, так и вне его. ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПОСТЕЙ

Рвы

Рвы на Руси даже в позднее время были чисто земляными, без каменных одежд. От подошвы стены ров отделялся горизонтальной площадкой (бермой) шириной от 2 до 14 м. Обычно чем выше была стена крепости, тем дальше она отстояла от рва. Делалось это для того, чтобы дать возможность защитникам обстреливать ров с боевого хода стены. Позднее, когда стены некоторых крепостей стали оборудовать навесными бойницами (варовым боем), этот принцип уже мог не соблюдаться. Стены

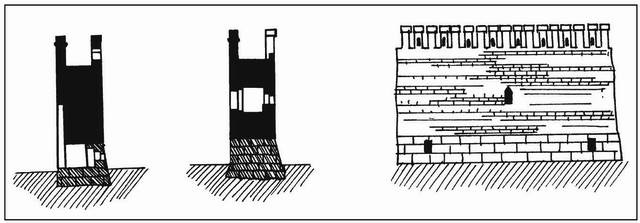

Устройство стен Смоленска, 1596 г. В XV в. возросшая мощь огнестрельной артиллерии вызвала необходимость усилить стены крепостей каменными прикладками. Изменилась и форма стен. Оставшись в целом такими же, как и раньше, то есть слегка сужающимися кверху и ровными с обеих сторон, стены конца XV в. получили внизу цоколь (талус). Такой откос, иногда доходивший до половины высоты стены, ослаблял удары ядер, которые при соприкосновении с наклонной поверхностью получали скользящий момент. С конца XV в. повсеместное распространение получают бойницы подошвенного боя; приспособленные в основном для артиллерии, они могли использоваться и для ручного огнестрельного оружия. Эти бойницы делались с камерами (печурами). Для облегчения стрельбы и приближения дул пушек к внешней поверхности стены изнутри стены стали снабжать широкими полуциркульными арками, заглубленными в их толщу с внутренней стороны. Впервые такие арки были применены в Московском Кремле Ивана III, а затем получили широкое распространение в оборонительных сооружениях Руси XV— XVI вв. Интересно, что арки получала вся стены, а не только участок с бойницей, причем часто глухих арок было больше, чем арок с бойницами. Арки, которые шли вдоль всей стены, создавали элемент ритмичности, зрительно расширяя внутреннее пространство крепости. Иногда для получения ярусного огня в стенах крепостей устраивали помимо подошвенных также средние бои. Располагали их в шахматном порядке для большей устойчивости стены и исключения «мертвого», непростреливаемого пространства. Впервые такая ярусная оборона была применена в стенах Смоленска в конце XVI в. Печуры здесь располагались на расстоянии около 19 м друг от друга. Средний бой был сделан на высоте 5 м над землей, а доступ к печурам осуществлялся по приставным лестницам. Каменные стены венчал боевой ход с парапетом. Сверху боевой ход всегда прикрывался деревянной кровлей. Каменные крепости начала XIV в., по-видимому, иногда имели глухой парапет. Так, в Изборске стена 1330 г. имеет глухой парапет высотой около 90 см. К концу XIV в. парапет стали делать с глухими прямоугольными зубцами, а с конца XV в. под влиянием итальянских зодчих популярность приобретают зубцы в виде ласточкиного хвоста («двурогие»), часто снабжаемые бойницами. Существует ошибочное мнение, что седловины таких зубцов служили опорой для ручного огнестрельного оружия. Однако высота большинства зубцов, безусловно, исключает их использование в боевых целях. Например, в Тульском кремле «рога» зубцов находятся на высоте около 2,5 м. Стрельба велась либо через бойницы в зубцах, либо через промежутки между зубцами. Промежутки были закрыты низкими стенками, что предоставляло достаточную защиту для стрелков, стрелявших с колена.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно