|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. | Автор книги - Константин Носов

Cтраница 7

Владимир Святославич в борьбе за киевский великокняжеский стол ни разу не взял город штурмом, всегда достигая своей цели облежанием. Любопытна осада Владимиром Херсонеса в 988 г. Город после девятимесячной осады-облежания был взят в результате предательства, хотя славяне пытались применить новый для них прием наведения наклонной насыпи. Херсонес находился на берегу Черного моря и в то время был очень мощной крепостью. Первым делом Владимиру удалось умелым маневром провести свой флот в глубину нынешней Карантинной бухты, где его армия высадилась на берег и, вероятно, заняла господствующие над городом высоты, находясь при этом на недосягаемом для стрел защитников расстоянии. Шесть месяцев длилась пассивная осада города, и только к концу этого срока Владимир узнал от находившегося в городе наемника-варяга, что осажденные получают продовольствие и питье с кораблей, разгружавшихся в окрестных бухтах, откуда груз незаметно доставлялся в город по берегу моря. Этот путь был перекрыт, очевидно, путем устройства второго укрепленного лагеря, но дело тем не менее не продвинулось, и еще через три месяца Владимир решил прибегнуть к рискованному новшеству. Он «повеле приспу сыпати к граду», то есть, засыпав ров, возвести наклонный вал, по которому осаждающие могли бы штурмовать крепостную стену. После этого случая летописи не упоминают о подобных насыпях вплоть до XIII в., когда вместо слова «приспу» начинает употребляться термин «примет». Однако затея потерпела неудачу, так как горожане, вероятно, выкопав подземную галерею, уносили землю в город. Город был принужден к сдаче лишь после того, как изменник-горожанин выдал Владимиру расположение водопровода, питавшего город водой, и тот был перекрыт. Только начиная со второй половины XII в. в письменных источниках встречаются сообщения о прямом штурме городов — «взятии копьем». В это же время появляются и первые упоминания о метательных машинах (пороках), хотя до XIII в. они, очевидно, широкого применения не имели. При штурме применяли простейшие вспомогательные приспособления — вязанки хвороста для заваливания рва и приставные лестницы. Осажденные же, помимо стрельбы из луков, обрушивали на подобравшегося к стенам противника камни и бревна, лили кипяток. Штурм обычно велся на городские ворота. Любопытно, что даже в укреплениях со сложной системой обороны самое, казалось бы, слабое место — ров между детинцем и окольным городом — никогда не подвергалось атаке. Теоретически, пройдя по дну рва вокруг детинца, противник мог бы захватить окольный город, так как укрепления последнего доходили только до этого рва. Возможно, ров также перегораживали стеной, но более вероятно, что нападающие, двигавшиеся по дну рва и затем карабкавшиеся по его склону в сторону окольного города, оказывались слишком хорошей мишенью, ведь они должны были подставлять бок и спину под стрелы защитников детинца. ГЛАВА 3

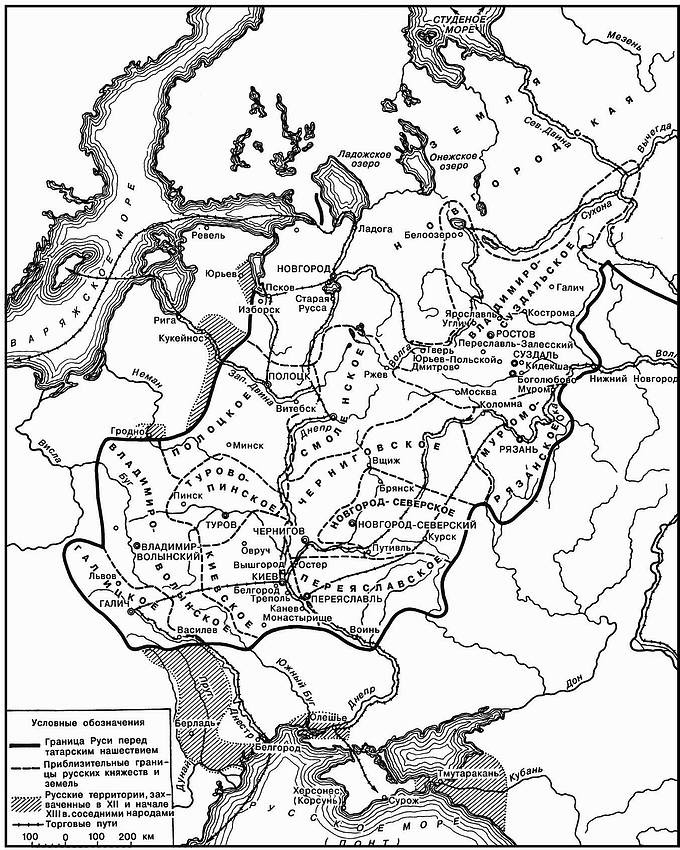

ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО ИГА (XIII — середина XV в.) С XI в. древнерусское государство Киевская Русь начинает утрачивать свое могущество и наконец распадается на мелкие княжества. К XIII в. феодальная раздробленность на Руси достигает апогея. Территорию, занимаемую феодальными княжествами этого времени, можно разделить на три крупных региона: Южная (Среднее Поднепровье) и Западная (Галицко-Волынские княжества) Русь, Северо-Западная Русь (Новгородские и Псковские земли) и Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальское княжество). Отсутствием единства между князьями воспользовались монголы. Татаро-монгольские полчища поодиночке разбили силы русских князей и покорили большую часть территории Руси. Монголы обладали самой совершенной по тем временам армией, техникой и лучшими военными специалистами. Метательные машины и мастеров по их изготовлению они «заимствовали» в ходе войн в Китае. Татаро-монгольское нашествие отразилось на экономическом состоянии русских земель, оборонном зодчестве и искусстве осады. Многие города были сожжены и заброшены. В других монголы снесли городские укрепления и следили за тем, чтобы их не восстанавливали.

Русские княжества в XII—XIII вв. Один из наиболее экономически развитых районов Руси — Среднее Поднепровье — был полностью обескровлен, и строительство крепостей здесь прервалось на несколько столетий. В лучшем положении оказались Западная (Галицко-Волынская земля) и Северная (Владимиро-Суздальская и Новгородская) Русь. Именно здесь можно обнаружить характерные черты дальнейшего развития русского оборонного зодчества. В то же время немалое влияние на развитие оборонного зодчества и осадной техники северо-западных районов Руси оказали вооруженные конфликты с немецкими, шведскими и литовскими войсками в XIII—XIV вв. В ходе военных действий русским отрядам не раз приходилось отражать штурмы противника и захватывать его крепости. Как монголы, так и западные феодалы активно применяли осадную технику и прямой штурм крепостей. Это не могло не сказаться на осадном искусстве на Руси — пассивная блокада повсеместно сменяется решительным штурмом. ФОРТИФИКАЦИЯ

Общие тенденции и территориальные особенности

Строительство укреплений начиная с XIII в. было подчинено одной задаче — не допустить применения противником камнеметных машин или уменьшить причиняемый ими ущерб. С этой целью на Волыни новые города в XIII в. возводили на отдельных довольно высоких холмах с крутыми склонами -камнеметы не могли бить вверх на большую высоту. Таковы города Данилов и Кременец, построенные в первой половине XIII в. Армия Батыя не стала даже пытаться их штурмовать. В северных районах Волыни, где местность была низменная, города строили среди труднопроходимого болота, что также не допускало применения камнеметов. Возводили здесь и укрепления мысового типа, но при этом снабжали их оборонительными сооружениями неодинаковой мощности. С той стороны, где проходили естественные преграды — реки, овраги, -оборонительные сооружения были заметно слабее, так как камнеметы здесь поставить было невозможно. Зато напольную сторону защищали несколькими линиями валов и рвов. Многовальные укрепления, состоящие из 2—4-рядной системы валов и рвов, получают наибольшее распространение в Центральной и Южной Руси во второй половине XII—XIV вв., хотя встречались они и ранее. Цель их состояла в том, чтобы вынудить осаждающих отодвинуть камнеметы как можно дальше и заставить преодолевать каждую полосу обороны по очереди под постоянным огнем защитников. Типичная схема наиболее распространенных трехрядных заграждений выглядела следующим образом. Первый вал предназначался для тыновой стены (частокола) и имел боевой ход значительной ширины (20—32 м), что объясняется использованием его для конного передвижения лучников. Перед этим валом располагался ров шириной 7—8 м, а между ним и второй линией обороны — «оплотом» — ров шириной 6—14 м. Оплот изготовлялся из досок и был относительно низким (такой высоты, что можно было перескочить). Ширина боевого хода оплота составляла 2—9 м. Между оплотом и третьей линией обороны находился еще один ров, шириной до 14—15 м. Третья линия обороны представляла собой главную стену крепости и по высоте в 2—3 раза превышала заграждения первых двух линий, поскольку с нее должно было простреливаться все пространство.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно