|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. | Автор книги - Константин Носов

Cтраница 5

В Польше встречаются и срубные внутривальные конструкции, а на Руси были известны конструкции, состоявшие из нескольких слоев бревен. Например, в валах Новгородского детинца и древнего Минска XI в. обнаружены конструкции из не связанных между собой слоев бревен, а в валу Московского Кремля XII в. найдены бревна с деревянными крюками на концах — конструкция, подобная польской. И все же характерной чертой древнерусских крепостей можно считать именно срубные внутривальные конструкции.

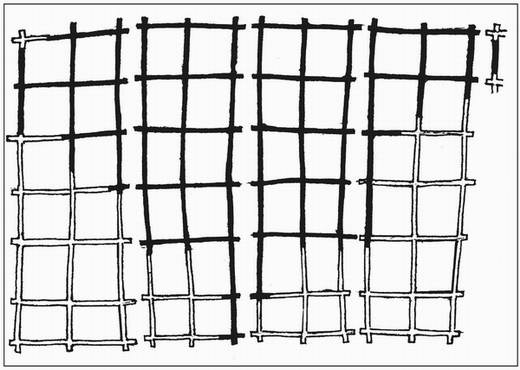

Торцы бревен, соединенные «в обло», внутривальная конструкция «города Ярослава» Самые ранние деревянные внутривальные конструкции обнаружены в некоторых крепостях конца X в., построенных при князе Владимире Святославиче, — в Переяславле, Белгороде и городище Заречье на реке Стугне. В них в основе земляного вала находятся дубовые срубы, поставленные вдоль вала вплотную друг к другу. Срубы располагались в тыльной части вала, а их лицевая стенка находилась прямо под гребнем вала. Рублены они были «с остатком» («в обло»), то есть концы бревен выступали наружу (примерно на 0,5 м). В лицевой части вала, перед срубами, находился каркас из брусьев, сколоченных железными костылями. Каркас был заполнен кладкой из сырцовых кирпичей на глине. Сверху вся эта конструкция была засыпана землей.

Внутривальная конструкция из отдельных срубов «города Ярослава»

Внутривальная конструкция из единой системы срубов

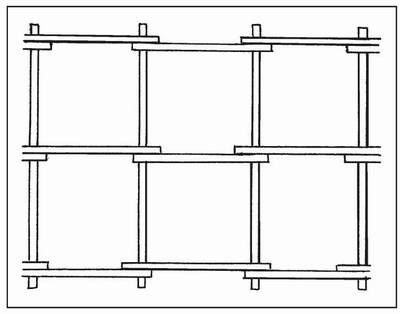

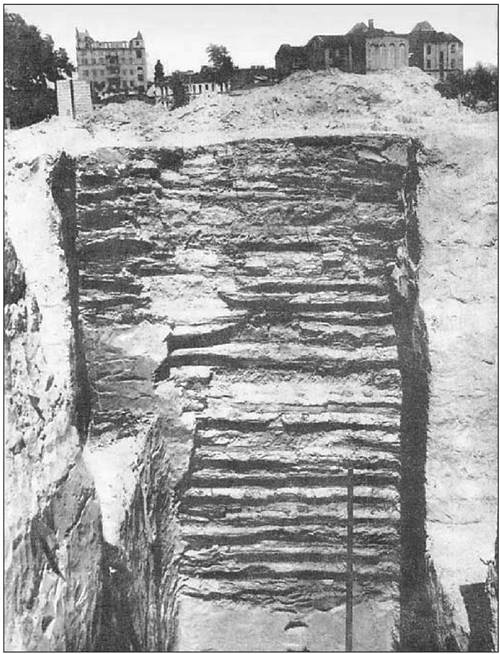

Дубовый сруб внутривальной конструкции «города Ярослава» По-видимому, столь сложная конструкция была неоправданно трудоемкой, поэтому в первой половине XI в. ее существенно упростили. Деревянный каркас и сырцовую кладку в передней части вала убрали и оставили только линию приставленных вплотную дубовых срубов, плотно забитых землей. Такие конструкции получили широкое распространение в русских крепостях XI—XII вв.: в Черторыйске, в городище Старые Безрадичи, в Новгороде (в валу окольного города и северной части детинца) и других укреплениях. Если вал был значительной ширины, то каждый сруб был вытянут поперек вала. Внутри его тогда перегораживали одной или несколькими стенками, в результате чего сруб состоял уже не из одной, а из нескольких клеток. Такая конструкция применена в валах древнего Мстиславля в Суздальской земле. Но самой грандиозной внутривальной конструкцией отличались валы «города Ярослава» в Киеве, построенные в первой половине XI в. Дубовые срубы, как и весь вал, имели высоту от 12 до 16 м и простирались поперек вала примерно на 19 м, а вдоль вала — почти на 7 м. Каждый сруб был разделен срубными стенками: одной вдоль сруба и шестью поперек. В результате каждый сруб состоял из 12 небольших клеток. Лицевая стенка срубов, так же как и в других валах, находилась непосредственно под гребнем вала. Срубы по мере их возведения постепенно плотно забивались лёссом. Наряду с использованием отдельных срубов в XII в. широкое распространение получил новый конструктивный прием, который появился еще в первой половине XI в. Срубы стали связывать между собой в единую систему путем врубки «внахлестку» их продольных бревен. Срубная конструкция состояла из нескольких рядов клеток, причем только наружный ряд был забит землей и составлял основу оборонительного вала. Остальные клети, выходившие в сторону двора крепости, оставляли незасыпанными, и они могли использоваться как хозяйственные или даже как жилые помещения. Рвы Рвы в крепостях XI—XII вв., как правило, имели симметричный профиль. Стенки рвов делали прямыми с уклоном к горизонту примерно 30— 45°, а дно обычно слегка скругляли. Глубина рвов примерно равнялась высоте валов (так как земля из рвов шла на насыпку валов), за исключением тех случаев, когда для устройства рвов использовались естественные овраги; тогда рвы, конечно, превосходили по размерам валы. В низменной или заболоченной местности рвы старались отрывать так, чтобы они заполнялись водой. Иногда воду подводили из близлежащей речки или озера. Между рвом и валом оставляли горизонтальную площадку (берму) шириной около 1 м, чтобы предотвратить осыпание вала в ров. Стены Практически все стены древнерусских укреплений в рассматриваемый период были деревянными. Кирпичные или каменные стены в XI—XII вв. встречались исключительно редко. Единственным районом Руси, где в это время начала слагаться традиция каменного оборонного зодчества, была Новгородская земля. Большую роль в этом, вероятно, сыграл тот факт, что здесь были выходы известняковой плиты, которая легко добывается и дает превосходный материал для строительства. Кроме Новгородской земли известны каменные замки в Боголюбове (Суздальская земля) и Холме (Западная Волынь), каменные стены княжеско-епископского центра во Владимире. Кирпичные стены имели: митрополичья усадьба вокруг Софийского собора в Киеве, Киево-Печерский монастырь и митрополичий город в Переяславле. Однако почти все это — памятники скорее культового, чем военного, зодчества. Возведение вокруг них каменных или кирпичных стен было вызвано не военно-оборонительными нуждами, а художественно-идеологическими. Подавляющее же большинство русских крепостей того периода имели деревянные стены, вполне удовлетворявшие военным требованиям.

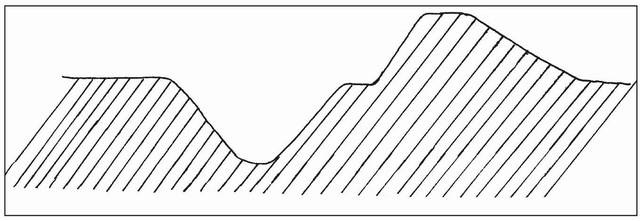

Ров и вал в поперечном разрезе Начиная со второй половины X в. деревянные стены на вершине вала стали делать срубными. Отдельные бревенчатые срубы ставили вплотную друг к другу и соединяли через определенные интервалы короткими поперечными стенками, срубленными с продольными «в обло» (то есть концы бревен в углах выступали за пределы плоскости стенок). Обычно стена сруба, имевшая в длину 3— 4 м, чередовалась с коротким промежутком длиной около 1 м. Каждое такое звено стены называлось городней. Если вал имел внутри деревянную конструкцию, наземные стены часто были непосредственным продолжением этой конструкции вверх. Стены имели ширину 2—6 м, высоту 3—5 м и наверху снабжались боевым ходом в виде галереи, проходящей с внутренней стороны стены и прикрытой снаружи бревенчатым бруствером. В бруствере делали бойницы, через которые защитники могли расстреливать штурмующих. Сверху стены покрывали двускатной крышей, опиравшейся на бруствер с внешней стороны и на столбы с внутренней стороны. Вероятно, начиная с XII в. бруствер стали делать немного выступающим вперед, за плоскость стены. Такая конструкция, напоминающая европейские машикули, называлась обломом и позволяла стрелять не только вперед, но и вниз, к подножию стены. Сами брустверы крепостной стены назывались заборолами или забралами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно