|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дуэль нейрохирургов. Как открывали тайны мозга, и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку | Автор книги - Сэм Кин

Cтраница 61

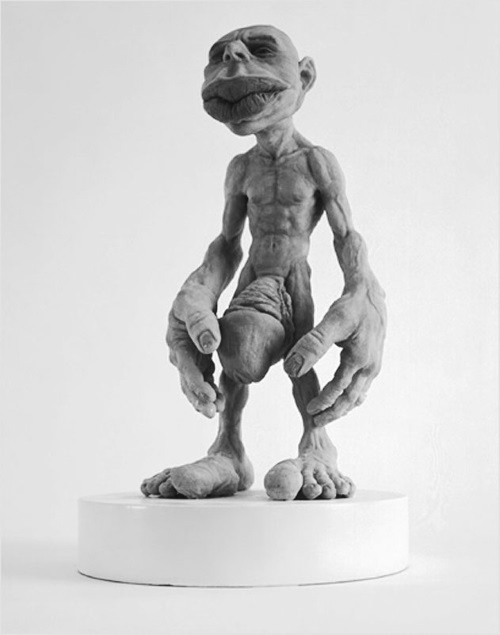

Что более интересно, стимуляция речевых центров часто заставляла пациента петь против его воли: исполнять арию из одной буквы – ааааа, – которая становилась громче с каждой секундой. Из чистого озорства Пенфилд иногда предлагал пациентам говорить, чтобы обрывать их на полуслове: «Вчера я посетил свою до… ааааа…» Другому пациенту он предложил во что бы то ни стало сохранять молчание. Пациент стиснул зубы, и Пенфилд даже предупредил его, когда подавал электрический импульс. Ничего не помогло: человек запел, как канарейка. «Я выиграл!» – объявил Пенфилд, и оба рассмеялись. Это неврологическое зондирование усовершенствовало нейрохирургию в двух отношениях. Во-первых, Пенфилду часто удавалось на определенном этапе «включить» ауру пациента. Это не всегда было приятным процессом, так как могло сопровождаться тошнотой, голово-кружением или дурными запахами. Но когда он выяснял источник этого ощущения, то знал, какие складки ткани следует удалить, чтобы нарушить цепочку, запускающую припадок. Во-вторых, что не менее важно, Пенфилд знал, что не следует удалять. Он всегда начинал операцию с определения границ центров движения и речи у пациента. Затем он держался в стороне от этих центров, когда удалял ткани. Определение запретных участков имело неожиданный побочный эффект: оно позволило Пенфилду с беспрецедентной подробностью картировать двигательные и тактильные центры мозга. До Пенфилда никто не знал, что территория лица находится рядом с территорией руки или что лицо, губы и руки владеют огромными территориями размером с Канаду. Эти открытия заложили основу для понимания фантомных конечностей в следующие десятилетия. В более широком смысле они также продемонстрировали, как необычно представление мозга о собственном теле. Стимуляция речевых центров часто заставляла пациента петь против его воли: исполнять арию из одной буквы – ааааа. Для большей наглядности Пенфилд в 1950-х годах нарисовал знаменитую карикатуру «сенсорного гомункулуса» – представление о том, как бы выглядели люди, если бы размер каждой части тела соответствовал размеру территории коры головного мозга, которая ею управляет. Выясняется, что все мы имели бы тоненькие ноги, раздутые бедра и огромные варежки вместо кистей рук: внутри мозга все мы похожи на неудачные скульптуры Джакометти [36]. Пенфилд также обнаружил свидетельства «перестройки» мозга. По правде говоря, атлас человеческого мозга, составленный Пенфилдом, был идеализированным – наподобие платоновской формы, для которой нет соответствия в индивидуальном мозге. К примеру, языковой узел у Адама может находиться на несколько сантиметров выше или ниже, чем у Боба. И даже у Адама он может смещаться год за годом по мере того, как мозг перестраивает себя, что Пенфилд отметил у пациентов, подвергавшихся неоднократным операциям. В противоположность ожиданиям большинства ученых, каждый мозг и каждый разум обладает уникальной географией. И эта география изменяется со временем, поскольку территории мозга дрейфуют, как континентальные плиты. Из всех вещей, которые Пенфилд узнал о мозге, одну находку он ценил больше всего. Она была связана с височными долями, и он лелеял ее, потому что она возвышалась над грубыми «животными царствами» движения, осязания и зрения и устремлялась к человеческой душе.

Сенсорный гомункулус, изготовленный по наброску Уайлдера Пенфилда. Сенсорный гомункулус и моторный гомункулус (не показан) – представление о том, как выглядело бы тело, если бы размер каждой его части был пропорционален количеству серого вещества, которое ею управляет. Неврологи пренебрегали височными долями, поэтому, когда Пенфилд стимулировал височную долю у одной пациентки в 1931 году, он не питал особой надежды обнаружить что-то полезное. Но вместо типичного ощущения – смутного жужжания или зеленого светового пятна – разум женщины перенесся на двадцать лет в прошлое, когда родилась ее дочь, и видение было необыкновенно ясным и конкретным. Скорее ошеломленный, чем озадаченный, Пенфилд не стал продолжать эксперимент. (Он вспомнил популярное в то время изречение: «Мужчинам не дано полностью понять женщин».) Но пять лет спустя он спровоцировал такое же яркое воспоминание при стимуляции височной доли девушки-подростка. Она перенеслась в идиллический вечер из своего детства, когда резвилась на лугу со своими братьями. К несчастью, какой-то извращенец все разрушил, когда подкрался к ней сзади с колышущимся джутовым мешком и спросил: «Хочешь попасть в этот мешок со змеями?» Это воспоминание запечатлелось в ауре девушки, предшествующей эпилептическому припадку, так что Пенфилд понял, что должен удалить эту ткань. Но на этот раз он сначала сделал тщательные записи, а потом решил продолжить исследование лобных долей. В сущности, хотя Пенфилд не распространялся об этой части своей работы, за следующие двадцать лет он постарался изучить как можно больше «видений лобных долей». Видения некоторых людей оказались прозаичными. Один мужчина видел плакат с рекламой шипучего напитка «7UP». Одна женщина представляла своего соседа-алкоголика, мистера Меербургера. Другая женщина слышала звуки оркестра, возникающие и исчезающие каждый раз, когда Пенфилд опускал и поднимал электрический провод, словно иглу граммофона. (Эта женщина на самом деле обвинила Пенфилда в том, что он спрятал фонограф во врачебном кабинете.) Зато другие видения были более глубокими. Пациенты замечали проблески небес или слышали ангельское пение – тот вид аур-предвестников, который склоняет людей к религии. Несколько людей видели, как вся жизнь мелькает у них перед глазами, а один мужчина воскликнул: «О боже, я покидаю свое тело!», и обнаружил себя парящим над операционным столом. Сначала, чрезвычайно взволнованный этими находками, Пенфилд думал, что он обнаружил вместилище человеческого сознания в височных долях. Впоследствии он пересмотрел это мнение и помещал сознание глубже и ниже – где-то возле ствола мозга. (Это объясняло, почему пациенты не теряли сознания во время операций, даже когда хирурги удаляли значительные куски верхних отделов мозга. Но потом мы увидим, почему Пенфилд ошибался в своем предположении и почему вообще имеет мало смысла искать отдельный центр сознания.) Тем не менее Пенфилд утверждал, что работа с височными долями по меньшей мере открывала доступ к сознанию людей и давала возможность прикоснуться к их внутренней сущности, а может быть, даже к их душе. Такие размышления выводили Пенфилда за рамки основного течения неврологии, но не слишком далеко. Исторически сложилось так, что мыслители всегда сравнивали мозг с технологическими чудесами своей эпохи: римские врачи сравнивали его с акведуками, Декарт видел орган в кафедральном соборе, ученые времен промышленной революции говорили о мельницах, прялках и часах, а в начале XX века в моду вошло сравнение с коммутационной панелью телефонной станции.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно