|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 45

«Микоян любил собирать у себя в министерстве специалистов для обсуждения насущных вопросов развития общественного питания. На этих совещаниях часто присутствовали не большие начальники, а просто руководители столовых, предприятий общественного питания из Москвы или периферии. Прежде чем внедрять что-то, он всегда приглашал 10–12 человек специалистов. Раз 15 на такие встречи был приглашен и я. На одном из совещаний обсуждался вопрос о введении самообслуживания в столовых, – когда посетители сами берут с прилавка тарелки с блюдами и дальше оплачивают их на кассе. Рассказав об этом, Микоян спросил мнения участников. Все как-то постеснялись высказаться. Лишь я набрался смелости: «Анастас Иванович, но ведь это же – шаг назад от обычной практики, когда посетители ресторана, столовой заказывают блюда официанту». Я-то в это время работал в столовой для старых большевиков и точно знал, что не каждый из них способен выстоять очередь к кассе. Микоян подошел ко мне сзади (мы сидели за большим столом), положил руки мне на плечи и ласково так говорит: «А вот вы попробуйте и потом мне скажете». Мы, конечно, попробовали – куда деваться – ввели два зала: один зал самообслуживания для всех клиентов, а другой – для ветеранов, где обслуживали по-старому, с официантами. В рамках микояновской реформы фабрики-кухни были придуманы, где готовили котлеты и развозили их по филиалам. Это была вредная задумка, никуда не годилась. Котлету сегодня вечером поджарили – она весит 100 граммов. А утром повезли дальше – ясно, что она усыхала. А когда ее разогревали в филиале – уменьшалась еще больше. И все это – недовес. Поваров судили. Я в то время категорически отказался выступать в суде, когда обвиняли одного из моих коллег-поваров». Этот любопытный пример свидетельствует о многом. Например, о том, как порой бездумно выполнялись вышестоящие указания. Или о том, как немного было людей, способных разумно, творчески подойти ко всей этой реформе. Которая, конечно, была гораздо шире каких-то отдельных, порой непродуманных мер. При этом, говоря о столь крупных преобразованиях, нельзя утверждать, что это были лишь организационные усилия А. Микояна и его соратников. Столь мощные сдвиги не могли не опираться на изменение массового меню, ассортимента продуктов, новые подходы к питанию вообще. И мало-помалу советские кулинары, ученые, диетологи подключались к этому процессу. Уже с середины 20-х годов в Европе (и прежде всего Германии) вопрос о здоровом питании – тема номер один в медицине. Наиболее пострадавшая в результате войны и репараций страна невольно оказалась перед дефицитом полноценных и качественных продуктов питания. В этой связи немецкая наука вынуждена была искать новые формы общепита, обеспечивающие продовольственные нормы для широких масс. Технологии консервирования, рафинирования, заморозки – все это было мощным подспорьем в создании индустрии питания, но одновременно требовало тщательного врачебного контроля. Надо ли говорить, что этот опыт оказался весьма востребован в СССР? Ряд специалистов вообще полагает, что советский проект общепита был во многом заимствован с германского начала века. Способствовал этому и тот факт, что многие наши эксперты в свое время обучались в этой стране. Так, выдающийся диетолог профессор М.И.Певзнер [118], еще, будучи молодым специалистом, прошел стажировку в авторитетных клиниках Германии. В начале 30-х годов он – профессор, один из создателей Института питания Наркомздрава СССР, ставший впоследствии одним из авторов и редакторов первого издания «Книги о вкусной и здоровой пище» (1939), а еще чуть позже, по злой иронии судьбы, посмертно, – фигурантом дела «врачей-убийц» [119]. Думаем, что процесс выработки новой философии питания был не столь однозначен. Но, конечно, советские ученые вряд ли выступили в нем совсем уж первопроходцами. Просто это была общемировая тенденция – изменение структуры питания населения в условиях массового промышленного производства, экономического кризиса и депрессии 30-х годов. Естественно этот процесс не был лишен конфликтов и споров. Но, кстати, сегодня многим они видятся совсем под другим углом зрения. Так, скажем, известны довольно жесткие высказывания В. Похлебкина относительно «врачебного» влияния на процесс становления общепита в СССР и роли в нем лично М. Певзнера: «Певзнер решительно выступал против применения пряностей и приправ в советской кухне, как возбуждающих и вредных… яростно проклинал все жареные блюда и рекомендовал их приготавливать, в крайнем случае, на сливочном масле или маргарине. Он «научно» узаконивал сложившееся главенство в кулинарном деле не поварских, кулинарных, гастрономических качеств, а чисто организационно-технических мер. Певзнер и его последователи ввели и закрепили в советской кулинарии формальный подход к оценке пищи – сколько там жиров, белков, углеводов, минеральных солей» [120]. Но это – взгляд из сегодняшнего дня. А тогда в отсталой и аграрной стране (как и был СССР в конце 20-х) роль медицины была огромна. Давайте говорить прямо: для подавляющей массы населения слово «санитария» вообще ничего не означало. Тяжелая эпидемическая обстановка, массовые желудочные заболевания, грязь и бескультурье – все это было неотъемлемым элементом советского коммунального быта в этот период. И если уж врачей и можно было упрекнуть в чем-то, так уж скорее в недостатке сил и средств для массового санитарного контроля. Но, понятно, этот укор не столько к ним, сколько к властям.

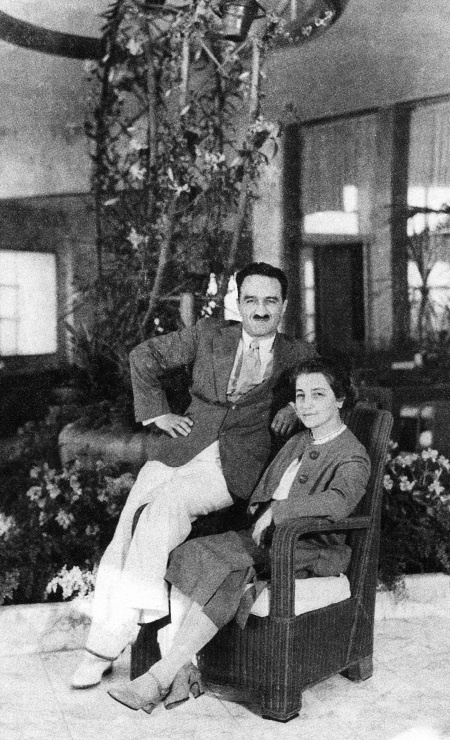

А.И.Микоян с супругой в ходе поездки в Америку в 1936 году (из архива А.Аренса) Поэтому, заметим уже мы, в свою очередь, – звучащие из уст В. Похлебкина упреки, может быть, отчасти и справедливы с «абстрактной» точки зрения. С точки зрения человека, полагающего, что вот существовала тогда прекрасная русская кухня – вкусная и питательная, а врачи сознательно испортили ее, заставив поваров считать калории и убирать острые вкусы. Однако, когда начинаешь оценивать их из той эпохи, понимая ее обстоятельства, все эти слова не кажутся такими уж бесспорными. До специй ли было в той стране? Можно ли было массового вводить критерий «вкусно/невкусно» для оценки государственного общепита и кто его тогда оценивал бы? Вот и применялись на практике простые и ясные способы оценки – граммы, калории, величина вложений и т. п. Сегодня это выглядит примитивным. А тогда было единственным способом ввести единые стандарты, приучить работников общепита хоть к каким-то формальным правилам, пресечь воровство и надувательство. Внедрить хоть какие-то понятия о диетической и здоровой пище [121].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно