|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 42

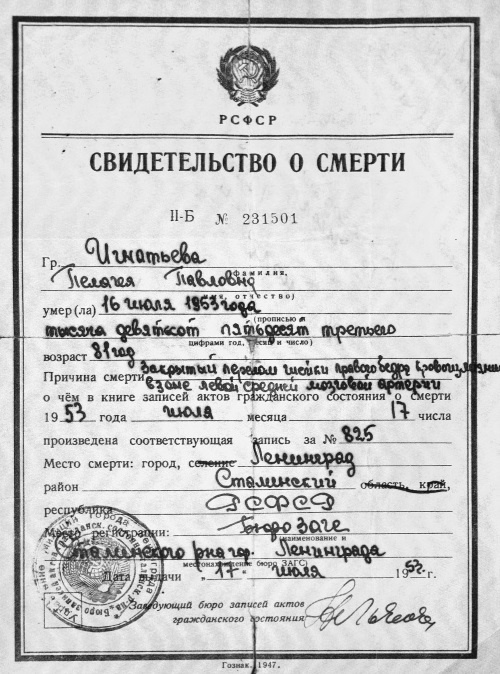

Вот только уплотнили квартиру за это время. И вся семья – Михаил Федорович (внук М. Игнатьева) с женой и дочкой, и Михаил Михайлович с женой и Пелагеей Павловной – все они стали ютиться в паре комнат. «Бабушка Поля жила в маленькой комнатушке при кухне, где раньше жила прислуга», – вспоминает наша собеседница. В 1952 году они стали снимать в поселке Песочный под Ленинградом верхнюю часть дома – 2-й этаж. И Пелагея Павловна вскоре переехала туда. Где через год умерла от последствий перелома шейки бедра.

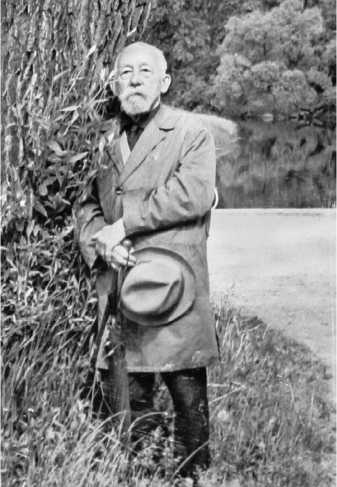

Последний из ее детей, проведший с ней все тяжелые годы, – сын Михаил умер 29 мая 1981 года. Похоронен на Кузьминском кладбище в Пушкине. Вот он на фотографии 1974 года:

Михаил Михаилович Игнатьев Ах-Ярве давно уже стал поселком Первомайское в Ленинградской области. Но долго-долго (до начала 90-х годов) туда приезжали финны, которые помнили еще эту увлеченную работой и влюбленную друг в друга пару – Михаила Игнатьева и его жену Пелагею… Великий кулинарный проект Анастаса Микояна

Принципиальное значение деятельности Микояна на посту наркома пищевой индустрии состояло в том, что он, сохранив заложенную с 1920-х годов ориентацию на индустриальное производство, попытался – и не без успеха – вернуть людям возможность получать удовольствие от еды. И.Глущенко. Общепит. Микоян и советская кухня. Изучая историческое развитие нашей кухни, мы часто задумывались над одним непростым вопросом. Стал ли советский этап нашей кулинарии логичным продолжением всей предыдущей эволюции? Или, как это было принято говорить еще совсем недавно, «Октябрьская революция явилась поворотным событием в истории человечества»? Чем больше мы размышляем над этим вопросом, тем крепче в нас ощущение, что нет какой-то отдельной дореволюционной кухни, нет советской. Есть единая кухня России. Чем дальше мы живем и отодвигаемся от 1917 года, тем яснее понимаем: в тысячелетней российской истории были времена и похуже, перевороты и пострашнее. Так что политика здесь – лишь фон, на котором развивалась наша гастрономия. Скажем больше. Реформы кухни и пищевой промышленности советского периода были во многом обусловлены общемировыми тенденциями. Возникновение массового питания (для тысяч фабричных рабочих одновременно), послевоенные трудности 1920-х, вызвавшие к жизни необходимость в концентратах, суррогатах, заменителях жиров и т. п. Разработка науки о лечебном питании, создание новой пищевой индустрии готовых продуктов и полуфабрикатов, – все это черты времени, характерные не только для СССР, но и для многих стран той эпохи. И если нэповское десятилетие еще оставляло какие-то иллюзии возврата к старому, патриархальному миру, но бурные 30-е оказались временем великого перелома. Изменения в экономике и политике страны в начале 1930-х годов, конечно, не могли не сказаться на такой сфере, как питание населения. Исходные причины для реформ в этой области были, в общем-то, понятны и тогда, и сейчас. Среди них – разбалансированность продовольственного рынка в результате противоречивых попыток регулирования экономики (введения НЭПа и сохранения плановых начал). Результатом чего стали продовольственные кризисы, вызванные неравноправным обменом продукции промышленности и сельского хозяйства на уровне макроэкономики. Резкий рост городского населения, занятого в промышленности, поставил перед страной задачу срочно повысить производство продуктов питания. Однако отсутствие прогресса в урожайности и вообще продуктивности сельского хозяйства делало очевидной невозможность резко улучшить дела с этим вопросом. Явные недостатки проявились и в системе доставки и распределения продукции. Как и в более поздние времена, централизованная советская система торговли вела к огромным потерям продуктов еще до того, как они попадали на стол к потребителю. Между тем возникновение в ходе начинающейся индустриализации крупных предприятий и промышленных моногородов требовало создания «с нуля» мощной системы торговли, общественного, рабочего питания.

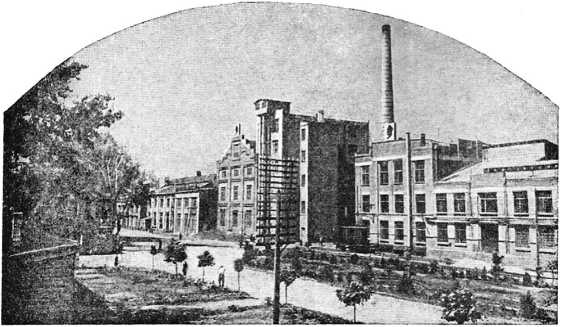

Построенный в годы сталинских пятилеток Краснодарский жировой комбинат – одно из крупнейших предприятий пищевой индустрии. Комбинат вырабатывает маргарин, хозяйственное мыло, растительное масло. Постепенный отказ от практики НЭПа требовал усиления плановых начал и дисциплины в производстве продуктов питания. Положение усугублялось тем, что эти предприятия в начале 30-х годов имели разное подчинение – входили в ведение как центральных наркоматов, так и руководящих органов республик, областей, в систему местной промышленности. И наконец, в условиях обострения партийной борьбы, соперничества различных группировок, активизации мнимой или настоящей оппозиции нужен был идеологический рывок. И сфера торговли, питания, как никакая другая, могла наглядно продемонстрировать «заботу партии о простом человеке», как некоторый ответ на трудности и лишения населения в ходе социалистического строительства. Упоминание о НЭПе не должно внушать некоего впечатления идиллии, разрушенной сталинским произволом в 1929 году. Ничуть. В условиях СССР нэповские порядки не стали какой-то панацеей от всех бед советской экономики. Более того, ее либерализация породила свои собственные проблемы. Одной из них стал кризис сбыта в 1923 году, когда руководители вновь образованных и освобожденных от централизованного контроля промышленных трестов и синдикатов настолько взвинтили цены на свою продукцию, что последние увеличились более чем в 3 раза по отношению к продуктам питания. Какие там сельскохозяйственные машины! Простые косы, плуги и бороны лежали невостребованными на складах. В 1928–1929 годах возник новый кризис. Усиление внимания к индустриализации, увеличение хлебного экспорта для покупки за рубежом машин и оборудования, обострение международных отношений – все это породило нормальную реакцию крестьянства: попридержать хлеб, повысить цены. В результате план хлебозаготовок сорван, в городах вновь введена карточная система, а власти начали разговоры о том, что кулаки наносят «удар в спину пролетарскому государству». Ну, и как итог – к 1929 году с НЭПом в деревне полностью покончено. Началась сплошная и поголовная коллективизация деревни. Вышедшая в «Правде» статья И. Сталина «Год великого перелома» поставила задачу «форсировать колхозное строительство». Ясно, что командные действия в сельском хозяйстве не могли «повиснуть в воздухе». В стране быстрыми темпами сворачивается хозрасчет, самостоятельность предприятий, вновь происходит полное огосударствление экономики.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно