|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 41

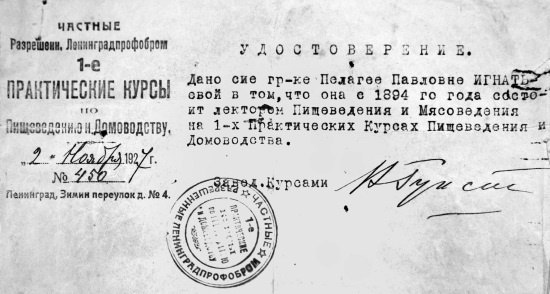

Революция непросто была принята семьей. Понятно, что для Александра это было исполнение его идеалов, то, ради чего он боролся. Для его же отца – Михаила Александровича 1917 год стал крушением всей его предыдущей жизни. Вряд ли можно говорить о том, что он безоговорочно принял революцию. Но жизнь есть жизнь, уезжать они не собирались. Впрочем, и сил-то уже не было. Лишения, голод подорвали его здоровье. И 26 сентября 1919 года Михаил Александрович скончался. Могила его на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. А судьба семьи складывается по-разному. Пелагея Павловна после революции продолжала заниматься любимым делом. Согласно «паспортной книжке», выданной 22 мая 1896 года, санкт-петербургская мещанка Пелагея Александрова работает «учительницей поварского искусства». А вот перед вами уже послереволюционный документ:

Даже в 1927 году Пелагея Павловна продолжает трудиться по специальности. На 1-х Практических курсах по пищеведению и домоводству в Ленинграде. Обратите внимание на подпись. Да-да, та самая Вера Гунст, которая возглавляла эти курсы и до революции. 35 лет на этой должности – при всех режимах! Вот это верность профессии. В тот период Пелагея Павловна издает несколько своих книг. Во-первых, переиздается та самая – главная – «Практические основы кулинарного искусства» (1927). Во-вторых, в 1932 году были изданы написанные П.П. Александровой-Игнатьевой «Практические основы кулинарной техники общественного питания», а в 1933 году – «Молочно-мясо-рыбнорастительная пища и техника ее приготовления, применимая в общественном питании». Позднее – полная тишина. «Почему же так? – спрашивали мы. – Почему ни один из ветеранов, с которыми мы разговаривали, – а многие из них работали еще в 30-40-х годах, – не помнит Александрову-Игнатьеву?» Ответ оказался обыденным для тех лет. Но оттого не менее трагичным. И связан он был с судьбой детей. Старший приемный сын Александр Игнатьев помимо революционных заслуг оказался еще и талантливым ученым. С 1922 по 1926 год он – торгпред в Финляндии. Даже сегодня в нашем финском консульстве его часто вспоминают. После этого он работал консультантом «Металлоимпорта» в Берлине. При этом его дипломатическая карьера удивительным образом совмещалась с научной деятельностью. В 1918 году он изобрел приспособление, позволяющее вести стрельбу по движущимся мишеням, по самолетам. Позднее сварочный пресс и лентосварочную машину. У него была своя лаборатория в Петропавловской крепости, позднее переведенная в Москву. Вот так между Хельсинки, Петроградом (Ленинградом) и Москвой в разъездах и проходила тогда его жизнь. Благо по дипломатической линии работа не загружала – очень мало в то время финны торговали с Советской Россией. Окончил жизнь Александр Михайлович в 1936 году. У его родственников сложное отношение к этой смерти. С одной стороны, был официальный некролог с указанием всех заслуг А. Игнатьева перед государством. А с другой… Сын вспоминает, как буквально накануне посетил отца – все было нормально. Лишь на больничной тумбочке лежала переданная кем-то неизвестным коробка с конфетами. Утром отца не стало. Говорят, что такие «передачи» были часты в те годы. И даже Крупская получила за день до смерти вкусный торт от неизвестного посетителя. Другой сын М. Игнатьева – Федор Михайлович – в советские годы был директором школы, преподавал физику и математику. А третий – Дмитрий – ушел добровольцем в Красную армию и умер в марте 1920 года в военном госпитале. Пелагея Павловна никогда после революции не жила в достатке. Но в 30-е действительно наступила «черная полоса». В 1931 году умирает ее дочка Варенька (похоронена на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге). Кстати, она была подругой Ольги Книппер-Чеховой, были десятки их писем друг другу.

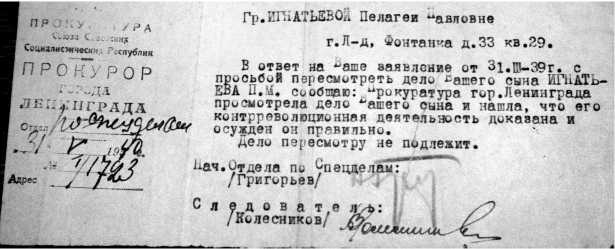

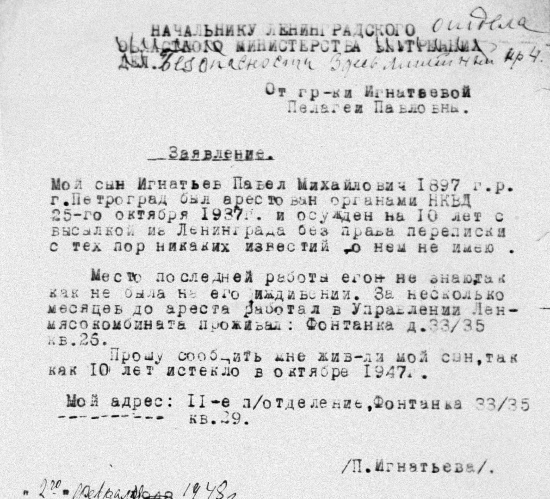

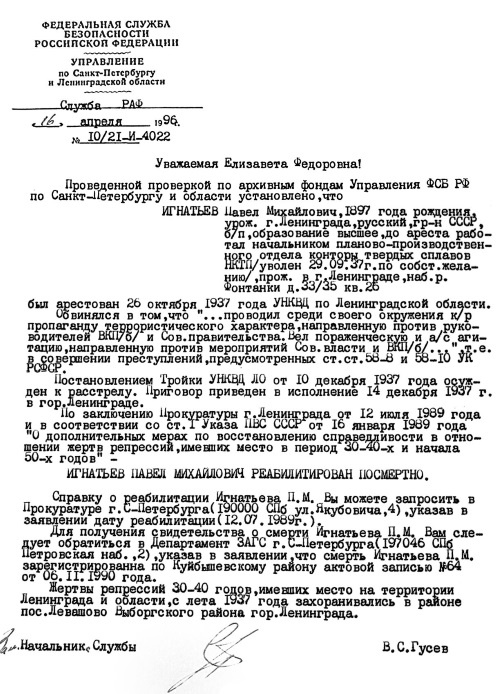

Варвара Александрова-Игнатьева (дочь Пелагеи Павловны) В 1937 году был арестован сын Пелагеи Павловны – Павел. Да-да, тот самый маленький Павлик, который стоит насупленным на фотографии 1906 года). Уж как она боролась за него! И тогда, и спустя 10 лет, когда срок заключения вроде бы истек. Снова и снова она обращается к властям – в прокуратуру: «Мой сын арестованный органами НКВД… Осужден на 10 лет с высылкой из Ленинграда без права переписки… никаких сведений нет».

Да только все было ложью. От начала и до конца. И приговор – 10 лет без права переписки – означал лишь одно. То, во что тогда не хотел верить никто из близких. Уже в 1990-е годы родственники получат на руки долгожданный документ. Который все поставит на свои места – приговор был приведен в исполнение 14 декабря 1937 года.

Но это было позже. А тогда, в конце 30-х, она и сама ждала ареста со дня на день. И хотя ее официально не объявили родственницей врага народа, жить было тяжело. Бедность, беспросветные проблемы и изнурительная работа – вот какой была ее жизнь в те годы. «Я имею 40-летний стаж работы, – писала она в одной из автобиографий. – С 1893 года работаю в качестве преподавателя практических основ кулинарии. После смерти мужа в 1919 году состояла хранительницей Музея его имени до 1939 года. С 1932 года оставила штатную работу, имела 3-ю группу инвалидности. Получала общегражданскую пенсию 87 рублей. До 1937 года – консультант в разных организациях. После 1938 года получаю по 2-й группе 112 рублей 50 копеек». После начала войны в 1941 году она с сыном Михаилом Михайловичем уезжает в эвакуацию на восток. Там, в Сибири и на Урале, они и прожили всю войну. А после ее окончания возвратились в родной в Ах-Ярве – дом стоит, все нормально. Решили там и жить. Вернулись в город за вещами, а через две недели, проехав от станции 30 километров на подводе, увидели лишь фундамент. Пока их не было, дом раскатали по бревнам местные жители. Пришлось вернуться в квартиру на ул. Союза Печатников, 25, где они жили до войны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно