|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 38

К сожалению, Н. Верещагин никакого касательства к этим доходам не имел. Более того, его финансовые предприятия – школа, аренда фермы и т. п., изначально организованные за счет собственных 30 000 рублей и взятого кредита, оказались нерентабельными. Да и как могло быть по-другому – учеба, исследование, селекция скота – все это статьи расходов, а не прибыли и сегодня. Вот почему Николай Васильевич не раз обращался к властям с просьбой погасить долги, предоставить субсидии. Вопрос не раз рассматривался Министерством финансов. В 1890 году Высочайшим повелением разрешено было выдать из казны 45 000 рублей в безвозвратное пособие на покрытие частных долгов Верещагина. Но дело требовало от Николая Васильевича все новых вложений, денег не хватало, и школу пришлось закрыть. Постепенно Н. Верещагин отходит от практической работы, передав ее своим сыновьям. Последним его делом стала подготовка русского отдела молочного хозяйства для Всемирной выставки в Париже (1900). Экспонаты отдела получили множество высших наград, а весь отдел в целом – почетный диплом. За 40-летнюю профессиональную деятельность Н Верещагиным было написано более 60 научных статей и множество брошюр, которые до сих пор сохраняют свое значение. До последних лет жизни он являлся почетным членом Московского общества сельского хозяйства, выступал с докладами на различных съездах и собраниях, а также с публичными лекциями на выставках. Скончался Николай Васильевич Верещагин в марте 1907 года в своем имении Пертовка. Михаил и Пелагея: кулинарный роман

Для того, чтобы создать такое блюдо… нужно иметь и вкус художника, и знания скульптора, и талантливую фантазию. Даже и многолетнего опыта недостаточно для этого, а нужно быть артистом своего дела. П.П. Александрова-Игнатьева. Практические основы кулинарного искусства. Мы часто говорим, что прогресс нашей кулинарии отражал развитие страны. Это можно проследить по эволюции блюд, рецептов, кухонных порядков и т. п. Но особенно ярко эта связь проявлялась в жизни людей, оставивших след в русской гастрономии. На первый взгляд, эта фраза может показаться банальной, но вот вам еще одна судьба, еще одна биография. Что только не сплелось в ней – самоотверженный труд и мужество, любовь и революция, авантюра и террор. Вот уж поистине сюжет для романа. А началась эта история еще в 1877 году. В ходе разразившейся балканской войны русские войска успешно переправились через Дунай и 25 июня заняли первый болгарский город – Свиштов. Передовой отряд генерала И.В. Гурко, разбив турецкую армию Реуф-паши, захватил город Тырново и подошел к сильнейшей турецкой крепости Плевне. Среди немногочисленного штаба генерала – отлично зарекомендовавший себя в службе Михаил Александрович Игнатьев. Он родился в 1850 году, еще будучи простым крепостным. Закончил гимназию в Воронеже – одну, потом вторую. Незадолго до войны завершив с отличием обучение в Медико-хирургической академии, он имел хорошие перспективы. Многие прочили ему прекрасную научную карьеру в области химии, к которой он проявлял подлинный интерес. Но вспыхнувшая Русско-турецкая война резко изменила его, казалось бы, размеренную жизнь. Оставив все занятия, он добровольцем вступает в действующую армию, в составе которой проходит всю балканскую кампанию. При этом, будучи одновременно прикомандированным к штату Медико-хирургической академии, он старался совмещать науку и практику. Уже в 1877 году, урывая минуты от отдыха, написал свои первые научные статьи, получившие высокую оценку коллег. Впрочем, отличается и в чисто практических делах. Дело в том, что тогда артиллерийские орудия перемещались гужевым транспортом. Но в условиях пересеченной местности, а то и гор (Шипкинский перевал) лошади просто сбивали в кровь копыта. Многие из них не могли продолжать движение – ноги болели, гноились. Животные и стоять-то не всегда могли, не то что орудия и обозы тянуть вверх. Игнатьев предложил простое и эффективное средство. Освободив от поклажи, всех лошадей загнали в быструю горную реку, так чтобы лишь слегка прикрыть водой копыта. Решение оказалось удачным – раны и потертости были промыты и начали постепенно заживать. Лошадей выгоняли на берег, они грелись, – потом процедура повторялась вновь и вновь. И войска шли дальше… А вскоре после окончания войны М. Игнатьев защищает диссертацию, получив звание магистра ветеринарных наук. Его интересы теперь полностью сконцентрированы на ветеринарном контроле, в частности, при забое скота и его продаже. О роли и значении ветеринарного контроля при производстве и продаже мясных продуктов в те годы писал профессор А. Баранский в книге «Руководство к осмотру скота и мяса» (1886): «Наблюдение за имеющимися в продаже мясными продуктами через строго проведенный рациональный осмотр скота и мяса есть не только неизбежная потребность в отношении здоровья людей и скота, но также на том основании, что потребители почти никогда – по крайней мере гораздо меньше, чем в отношении других пищевых продуктов, – не в состоянии судить о вредности или безвредности приобретенного в мелочной продаже куска убитого животного, ни даже об его питательной ценности. А так как, кроме того, жажда к наживе у промышленника обыкновенно больше, чем его честность, то только государственное вмешательство – ведение рационального, на правильных принципах основанного осмотра скота и мяса – и может создать необходимую гарантию в охранении общественного благосостояния».

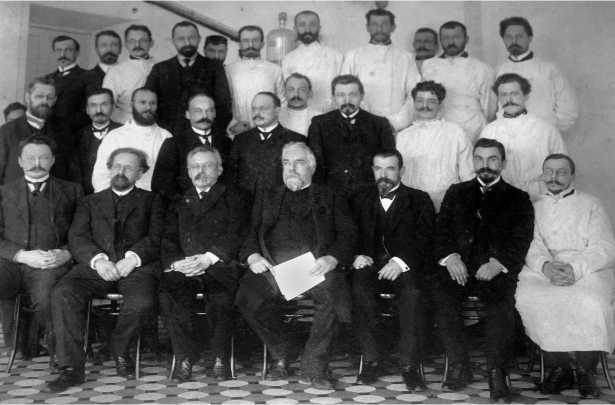

Коллектив врачей на Санкт-Петербургской городской бойне. М. Игнатьев – третий слева в первом ряду (1890-е годы) Так что исследования М.Игнатьева были весьма актуальны. Со временем они вылились в отдельное направление, получившее название «мясоведение». Работая на Санкт-Петербургских бойнях, Михаил Александрович организовал там специальный музей, где были представлены дефектное мясо, мясопродукты, дичь, молочные продукты, рыба, муляжи и препараты внутренних органов, полученных от животных, пораженных опасными для людей болезнями. В дальнейшем такие музеи были созданы при бойнях в Москве и Киеве. Кстати, и поселился Игнатьев там же, на Забалканском проспекте (ныне – Московский), рядом с бойнями. Лишь буквально в 1980-е годы там снесли маленький двухэтажный домик, в котором жила семья. В нем было 6–7 комнат, где помимо Игнатьевых жили и няни, гувернантки. Личная жизнь ученого складывается непросто. К тому времени он женат на Аделаиде Казимирской. У них трое детей – Александр, Дмитрий и Федор. Но что-то, видимо, неладно в семье. Впрочем, уйдя в работу и преподавательскую деятельность, Игнатьев находит там отдушину для себя. А работы было немало. В 1890-е годы помимо службы на бойнях он активно читает лекции в университете, на различных поварских курсах, школах кулинарного мастерства. В 1893 году вблизи Казанского собора открывается кулинарная школа Веры Ивановны Гунст. Михаил Александрович принимает участие в организации учебы. Именно во время таких занятий он и знакомится с молодой преподавательницей кулинарии Пелагеей, ставшей вскоре спутницей его жизни. Но официально их брак был оформлен лишь в 1900-м году.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно