|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Русская и советская кухня в лицах. Непридуманная история | Автор книги - Ольга Сюткина , Павел Сюткин

Cтраница 47

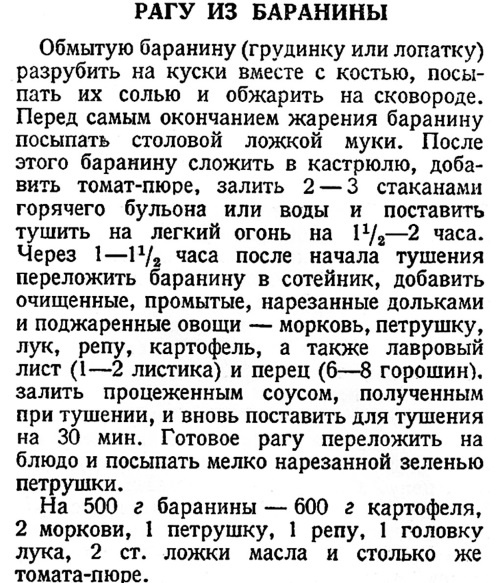

Вместе с тем, вопреки существующему пониманию сталинской кулинарии как тотального отказа от всего прошлого, в книге все это было не так банально. Она полна старинными рецептами XIX века. Среди них – «картофель по-парижски» (1892), «гороховый суп» (1854), «паштеты из баранины» (1847), «как делать сливошные вафли» (1790). Некоторые из них приведены «как есть», некоторые снабжены «актуальными» советскими комментариями. Но в целом нужно признать, что при всей критичности к буржуазному прошлому комментарии эти не издевательские по отношению к существу рецепта, а порой даже конструктивные. Вот, например, к тому же «гороховому супу» из изданной в 1854 году книги «Кухмистер XIX века» авторы дают примечание о том, что блюдо «можно готовить и без огурчиков, но подавать с столу всегда должно с гренками». Активно цитируются дореволюционные авторы – книга историка XIX века А. Терещенко (1806–1865) «Быт русского народа», работа известного журналиста, знатока русской старины М. Пыляева (1842–1899) «Старое житье». Работа Елены Молоховец в книге почти не упоминается, но рецепты ее присутствуют. По меткому замечанию исследовательницы советской культуры из Оксфордского университета Катрионы Келли, «над Молоховец немилоседрно издевались, но ее рецепты шли впрок. В результате получилось странное явление, как бы «рентген» оригинала. Советский рецепт выглядит проще, но работать с ним неопытному человеку практически невозможно. Нет указания точного количества разных составляющих, не сказано, сколько времени надо готовить (читатель должен экстраполировать)» [123]. В качестве иллюстрации схожести источников приведем пару-другую рецептов. Читатель сам может судить о том, насколько они повторяют друг друга (за исключением замены сметаны на томат-пюре). Первый рецепт из «Книги…» 1939 года, второй – из Молоховец:

976. Рагу из бараньей грудинки. Обмыть, разрезать сырую грудинку на несколько частей, посыпать солью, перцем и мукой. 1 луковицу нашинковать, слегка поджарить в масле, добавить грудинку, залить 1 стак. бульона, накрыть крышкой, тушить, часто помешивая. Когда грудинка слегка подрумянится, долить бульона столько, чтобы покрыть грудинку, влить свежую сметану, добавить бланшированные, то есть раз вскипяченные, морковь, репу и пучок зелени. Варить на медленном огне до готовности. За 15 минут до подачи к столу добавить картофель, сваренный в соленой воде. Готовое рагу переложить на глубокое блюдо, посыпать зеленой петрушкой и укропом [124]. «Между тем, – отмечает далее Катриона Келли, – описания в «Книге о вкусной и здоровой пище» самых парадных блюд культурной советской кухни вряд ли имели прикладную функцию. Скорее всего, они были для рядовых советских граждан тем, что в современном английском называется gastroporn, «гастропорно» – материал для фантазии, а не для осуществления» [125]. Оставим на совести иностранного ученого эту хлесткую метафору. Отметив, впрочем, что такой подход разделяется многими современными авторами [126]. «Книга стала своего рода компромиссом между гастрономической утопией и реальностью, – пишет историк культуры Евгений Добренко. – После падения революционной утопии освобождения женщины от домашнего быта произошло восстановление прежней модели семьи. На место фабрик-кухонь пришла «Книга о вкусной и здоровой пище»: оказалось, что эту пищу все же нужно готовить самостоятельно. Новая социальная модель контаминировала утопию и реальность в наихудшей из возможных комбинаций: из утопии в реальность пришла (и на десятилетия там задержалась) коммунальная кухня, из реальности в утопию ушла идея освобождения женщины от стояния у плиты» [127]. Если же отвлечься от эмоций и аналитически оценить книгу, то нужно подчеркнуть ряд обстоятельств. И главное из них – в том, что она связана с началом периода, который известный исследователь России сталинского периода Шейла Фицпатрик назвала «жизнь в розовом свете по-советски» [128]. Именно в эти годы народ должен был зримо убедиться в существовании «сталинского изобилия» – новой культуры питания, базирующейся на «трех китах»: • научном подходе к питанию; • ясности рецептов, не допускающих их толкования, что фактически приводило к отрицанию «кулинарного искусства» (которое невозможно без творчества) и замене его чистой технологией; • государственном патернализме, когда именно власть является источником всего прогрессивного в питании. В отличие от пронизанного наживой старого мира советское правительство проявляет истинную заботу о народе даже в кулинарной области. Несмотря на 100-тысячный тираж, книга доставалась далеко не каждому желающему. Не отпугивала даже весьма высокая по тем временам цена – 10 рублей (при средней зарплате в 1939 году около 300 рублей). Некоторые историки кулинарии говорят сегодня о том, что «Книга о вкусной и здоровой пище» (1939 года) обогнала свое время, стала своеобразным «прорывом» в будущее. Она якобы резко контрастирует со всей теорией и практикой питания, существовавшей в СССР к тому времени. Что здесь сказать? Отчасти это так. Только не надо забывать, что она родилась не на пустом месте. Благодаря Анастасу Микояну и его ближайшим соратникам в эти годы постепенно возрождалась наша кулинарная практика, возникали новые научные школы, связанные с питанием, возрождались лучшие традиции. Вместе с тем «пищевая» реформа 30-х годов в СССР – это очень комплексное явление, хотя и ассоциирующееся с именем А. Микояна, но на самом деле проводимое «из разных центров», различными группами влияния. А это, в свою очередь, говорит об одном: к концу 30-х годов просто созрели обстоятельства, и возникло уникальное положение, когда и действия официальных властей, и чаяния значительной части населения, и реальные потребности развития страны удивительным образом совпали. И создали это явление – микояновский проект советского питания.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно