|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 25

Б. Курт приводит также пример миграции мотива двух борцов, восходящего, по ее словам, к античному искусству, в качестве изображения Discordia у Пруденция, а позднее — борющихся воинов в хронике Мэтью Пэриса [231]. Так изображается Борьба Иакова с ангелом еще в Венском Генезисе VI века (Вена, Национальная библиотека Австрии, cod. theol. gr. 31, f. 12v; 56). Этот сюжет сохраняется в таком варианте вплоть до XIII века, когда он часто включается в медальоны инициала In principio к книге Бытия. Естественно, и здесь не обходится без вариации деталей: в альбоме Виллара эти два борца изображены в набедренных повязках, у Мэтью Пэриса — полностью одетыми в туники и штаны, а ангел и Иаков в библейских инициалах борются, как правило, в длинных хитонах. Как и в случае со слугой царя, мы видим легкость смены атрибутов, однако вновь убеждаемся в том, что мигрирующий мотив в XIII веке лишается устойчивой положительной или отрицательной окраски. К этому моменту мотив, имеющий древние корни, свободно может перемещаться из сакральной сферы в светскую и обратно. От «летучих листов» к carnets de modèles. «Книги мотивов»

Попытаемся проиллюстрировать описанный выше процесс распада сцены на латинском Западе уже к началу XI века на отдельные значащие фрагменты на примере изменения облика и тематики сохранившихся служебных «книг мотивов» этого периода. Многие памятники XI — начала XIII века дошли до нас в виде отдельных бифолиев, часто интегрированных в более позднюю рукопись. Не вполне понятно, изначально ли они существовали так или были частями специальных сборников-carnets [232], соответствующих в классификации Китцингера понятию motif books. Вероятно, подобные «летучие листы» чернового назначения, описанные нами ранее, возникли еще в предшествующую эпоху, и на практике уже к XI веку начался обратный процесс, достигший апогея к 1200 году, — сохранение и объединение таких листов в отдельные тетради.

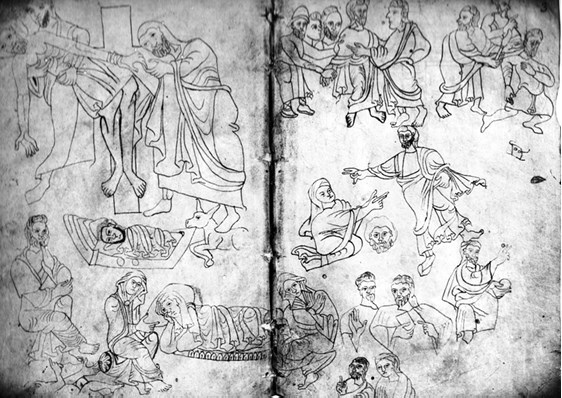

14а. Книга образцов Адемара Шабаннского. (Leiden, Univ. Libr. Cod. Voss. lat. Oct. 15, f. 2v–3r), первая треть XI в. По сравнению с памятниками IX–X веков образцы XI века представляются более универсальными. Первая из сохранившихся более или менее полных «книг мотивов» — сборник, составленный лимузенским хронистом, монахом монастыря Сен-Марсьяль в Лиможе Адемаром Шабаннским (988–1034) (Leiden, Univ. Libr. Cod. Voss. lat. Oct. 15). Памятник уже явно не принадлежит к числу «летучих листов» — это настоящая книга из 212 страниц на пергаменте разного качества, собранная из зарисовок разного времени [233]. Сборник включает фрагменты сцен евангельского ряда, рисунки к басням Эзопа, астрономическому трактату Гигина, «Психомахии» Пруденция, образцы орнаментов. На одном развороте (f. 2v–3r; илл. 14а) содержатся исполненные в разных масштабах части сцен явно восточной иконографической редакции: центральное ядро сцены Распятия, фрагменты Рождества, в беспорядке разбросанные по всей плоскости листа; на других же листах (f. 41f–42r) — столь же хаотично расположенные, однако уже многофигурные и вполне узнаваемые сцены из «Психомахии» или весьма точно скопированные изображения созвездий (f. 179v–180r). Принципиальное отличие этого тоже вполне хаотичного ряда зарисовок от описанных выше каролингских памятников состоит в том, что в нем наряду с элементами орнамента и отдельными фигурами встречаются и вполне целостные сцены, фигуры совмещены с архитектурными элементами. По мнению Д. Габори-Шопен [234], среди образцов, скопированных Адемаром, были каролингские списки сочинений Пруденция и Гигина, хранившиеся в монастырях Луары между Флери и Туром, каролингские и византийские слоновые кости с евангельскими сценами (f. 2v–3r), сполии арабского происхождения с куфическими цитатами из Корана [235]. Для нас важно, что Адемар пользуется одновременно разными вариантами копирования: от практически целостной сцены, сохраняющей даже архитектурное обрамление, до отдельной фигуры. Закономерно, что, копируя более известные христианские сюжеты, он прибегает к «фрагментарному» методу копирования мотива, в то время как сцены из классических авторов старается передавать более полно. Вопрос о назначении альбома Адемара остается в значительной степени открытым. Поскольку рисунки лишены подписей, мы можем предположить, что они служат напоминанием об увиденном для самого автора или для ближайшего его окружения, с расчетом на возможность устного пояснения. Дж. Дзаникелли называет рукопись «чем-то вроде набора визуальных заметок монаха-интеллектуала, предназначенного для него самого и, предположительно, для его молодых собратьев» [236]. Одновременно с этим возникает мысль и об универсальности этих образцов: отсутствие надписей и фрагментированность значительной части сцен дает возможность Р. Шеллеру сделать вывод, что «сами рисунки становятся exempla, предназначенными для использования в различных композициях» [237]. Итак, рисунки Адемара Шабаннского дают нам возможность судить о нескольких явлениях: о состоявшемся уже к началу XI века распаде сцены на отдельные хорошо узнаваемые мотивы, о широте кругозора и универсальности интересов мастера этого периода и о начале тезауризации «летучих листов», собирания разновременных зарисовок в сборник для личного пользования и, возможно, для наставления учеников. С начала XII века количество сохранившихся фрагментов таких сборников увеличивается. Они, как правило, относятся к Рейнско-Маасскому региону — зоне наиболее активного иконографического творчества — и копируют итало-византийские и византинизирующие протографы. Таковы Эйнзидельнские листы первой половины XII века (Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 112, f. 2–5) [238] с изображениями святых, Христа во славе и фрагментами орнаментов и отдельных фигур, пришедших, по мнению Шеллера, из оттоновской миниатюры [239]. Таков Фрайбургский лист с фрагментом Входа в Иерусалим и двумя святыми воинами (Freiburg i. Br., Augustinermuseum, Inv. № G. 23/1a, ок. 1200 г.) [240], сопровождающий текстовое описание 78 сцен из Ветхого и Нового Завета. По мнению О. Демуса, это часть «книги образцов», восходящей к сицилийской и венецианской группе византинизирующих моделей и имеющей много стилистических параллелей в Hortus Deliciarum [241]. Судя по сохранившемуся фрагменту, это была классическая «книга мотивов», включающая лишь части сцен и собранная из разных источников. К этому же ряду можно отнести описанный Д. Россом [242] бифолий неизвестного происхождения конца XII века (Vat. lat. 1976, f. I–II; 57), содержащий изображения Давида на троне, Иова с тремя друзьями, Юдифи, Эсфири и малых пророков — фрагмент подобной «книги мотивов», восходящий к ранней итало-византийской традиции (с параллелями — например, к изображению Иова с женой и друзьями — в Михельбойернской Библии (Michelbeuern, Stiftsbibl. Cod. 1)).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно