|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 22

Заимствование отдельной сцены из чужеродного неизвестного источника. Возможные степени членения целостной сцены с изменением смысла и без

Мы описали случаи, когда известен образец, скопированный полностью или частично. Гораздо больше случаев, когда мы не можем с уверенностью говорить о конкретном источнике композиции и вынуждены предполагать, что мастер руководствовался каким-то доступным ему памятником, зарисовкой в книге образцов или же работал по памяти. Изменение деталей антуража при сохранении смыслового ядра композиции. Процесс распада целостной сцены можно определить как обособление композиционного или смыслового ядра и антуража, и прежде всего он связан с адаптацией в искусстве оттоновского времени и первой половины XII века византийских иконографических схем. Распад начинается, как мы показали выше, с периферии — с отсекания тех деталей антуража, которые западному автору представляются второстепенными или совсем незначащими. Целый ряд такого рода примеров можно видеть в оттоновское время, когда происходит своего рода «архивирование» изображения, сокращение всех «незначащих» иконографических и стилевых элементов. Свидетельством этого процесса могут быть превращающиеся в «шляпки грибов» кроны деревьев в сцене Входа в Иерусалим в Евангелии Оттона III (1000 г., Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, f. 234v; 40) с одним исключением: сохраняет относительное сходство с природой лишь то дерево, ветви которого ломают жители Иерусалима. Более очевидный пример: на пластине из слоновой кости (Трир, Музей собора, 1-я пол. X в.) в одной из 8 сцен — Пятидесятнице, данной в явно византийской редакции, — в нижней части композиции место предполагаемой в восточном варианте, но малопонятной на Западе фигуры Царя Космоса занимает своеобразный вырост орнаментальной рамки в виде вазона или капители. В Псалтири из Винчестера первой половины XII века (London, B. L., Arundel 60, f. 52v; 41) на листовой миниатюре с изображением Распятия явно византийского образца вместо фигур предстоящих Иоанна и Марии изображены два дерева, кроны которых находятся примерно на том уровне, где могли бы находиться головы персонажей. В Лиможском Сакраментарии (Париж, B. N., lat 9438, f. 87r) первой четверти XII века в сцене Пятидесятницы, явно восходящей к ранним иконографическим схемам Страшного суда, фигура восседающего на троне Христа (с исходящими, по оставшейся для нас неизвестной причине, из ушей лучами сияния Св. Духа) окружена вместо тетраморфа четырьмя золотыми медальонами (напоминающими нам превращение медальонов с тетраморфом в звездчатые орнаменты в упомянутой выше посвятительной миниатюре в «Уставе Уты»). Интересно, что во всех трех случаях значимые первоначально элементы заменяются на орнаментальные, т. е. заведомо нейтральные по смыслу, не влекущие искажения сюжета. Пример более осмысленного искажения периферийной детали — композиция Успения Богоматери в так называемом Византийском диптихе из Винчестерской Псалтири (Винчестер, сер. XII в., Лондон, Брит. библ., Cotton MS Nero C IV, f. 29r, 30r, 42). Две миниатюры, резко отличающиеся по стилю и иконографии от остальных «листов перед Псалтирью», длительное время считались «пассивной» копией византийского образца. Х. Клейн [208], анализируя композицию Успения, говорит об «инвентивном» отношении к неизвестному византийскому образцу. Так, на месте низкой скамеечки перед ложем Богоматери в английской миниатюре находится открытый гроб, никогда не фигурирующий в византийской иконографии. Клейн называет этот прием либо результатом непонимания, либо же более креативным переосмыслением образца, апеллирующим к теме погребения Богоматери. В любом случае речь идет уже не о нейтральной, но об осмысленной замене детали. Перенос центрального ядра композиции в другую с изменением смысла. Рассмотрим следующую ступень распада единой композиции при копировании. До этого мы говорили о замене на нейтральные элементы или переосмыслении деталей антуража. Теперь мы приведем примеры переноса центральной, значащей части композиции в композицию с другим сюжетом, к случаям, которые сопровождаются изменением смысла переносимой части. В оттоновский и раннероманский период речь идет обыкновенно о заимствовании более распространенной иконографической схемы для трактовки менее распространенной. В таком случае иконографическое повторение касается, как правило, центрального ядра сцены, а антураж сохраняется традиционный. Можно привести в пример странный случай трактовки сюжета Буря на озере Тивериадском из так называемых Зальцбургских перикоп (Зальцбург, 1020–1040 гг., Мюнхен, Государственная библиотека Баварии, BSB Clm 15713, f. 22r, 43). Она явно отличается от привычных более ранних схем этого сюжета в миниатюрах школы Райхенау и Кёльна и напоминает более распространенную схему Положения во гроб, которая не раз встречается в евангельских циклах школы Райхенау (см. кодекс Эгберта, Trier, Stadtbibliothek, MS 24, f. 85v; 44). Эта схема оказывается наложенной на изображение корабля с мачтой, стоящей в центре и напоминающей крест из находящегося обычно на одном листе с Положением Снятия с креста.

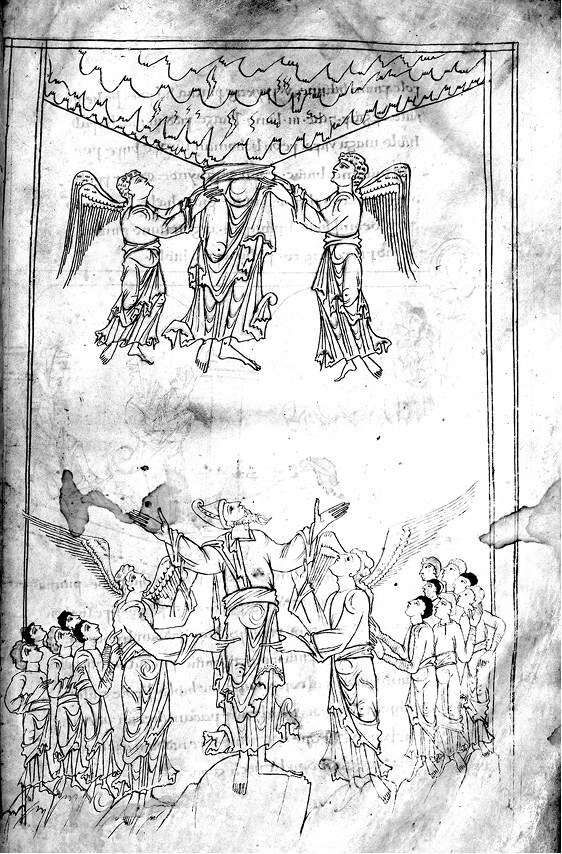

11а. Вознесение Еноха. Генезис Кэдмона, Bodleian Junius XI, f. 61r (Bodleian Junius XI, f. 16r), ок. 1000 г. Ставший классическим пример подобного рода — происхождение иконографии так называемого исчезающего Христа в сцене Вознесения [209] от последовательно изображенного в двух сценах ветхозаветного Вознесения Еноха (см. Генезис Кэдмона, Bodleian Junius XI, f. 61r; илл. 11а), повлиявшего также на изображение Трапезы в Эммаусе в Сент-Олбанской Псалтири (Хильдесхайм, Библиотека собора, p. 69r, 1120‐е гг.; илл. 11б). Мотив возносящегося персонажа окончательно закрепился в английской иконографии Вознесения, широко распространившейся с середины XII века в английских «листах перед Псалтирью» и пришедшей на континент. В каждой из этих сцен присутствуют свои детали окружения, но центральное смысловое и композиционное ядро — полускрытая облаком фигура — остается неизменным. Интересно, что позже, к XIII веку, этот мотив в Вознесении еще более сокращается: в инициалах к Деяниям во многих Библиях (и, в частности, в Библии начала XIII века из РГБ (илл. 47в, с. 268) [210] — Ф. 183. Ин. 960. f. 404v) из облака видна не полуфигура, а лишь ступни возносящегося Христа, композиционный же акцент перенесен на стоящих внизу апостолов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно