|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 24

Более сложный процесс внедрения в композицию одного типа значимого, но периферийного мотива из другой композиции упоминает Д. Серегина в статье, посвященной иконографическим приемам, используемым в иллюминации английских Псалтирей преимущественно XII века [219]. Здесь речь идет о переносе мотива не внутри одного цикла, а между разновременными памятниками. Уникальный пример обогащения смысла композиции и, по сути, превращения одного сюжета в другой с сохранением места представляет собой появление голубя Святого Духа в композиции так называемой «Троицы Псалтири». Буквальная иллюстрация слов пс. 109 «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня…» впервые появляется уже в каролингское время. Однако оно начинает восприниматься как Троица с появлением между двумя фигурами на одном престоле изображения голубя Святого Духа в варианте, впервые зафиксированном в начале XI века в так называемой Печати Годвина (Лондон, Британский музей, 1881, 0404.1, нач. XI в. 47) [220]. По мнению Э. Канторовича, этот тип композиции не случайно впервые появляется именно в печатях, так как восходит к римским императорским печатям с изображениями соправителей, восседающих на общем троне, где между ними может находиться изображение крылатой Виктории. Именно в раннеанглийской иконографии [221] происходит «смысловая замена» античной персонификации на более понятное и оправданное по смыслу изображение голубя, пришедшее из иконографических схем Пятидесятницы или Крещения.

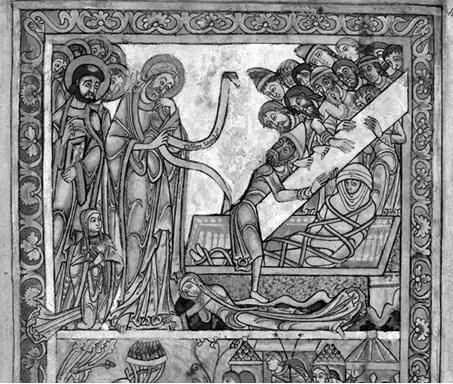

13а. Воскрешение Лазаря (Винчестерская Псалтирь, Br. L., Cotton MS Nero C IV, f. 19r) 1140–1160 гг.

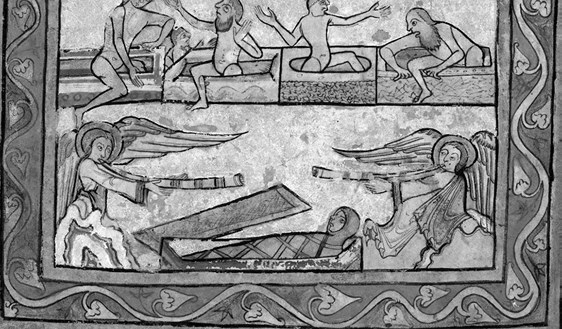

13б. Страшный суд. (Винчестерская Псалтирь, Br. L., Cotton MS Nero C IV, f. 31r (фрагмент)), 1140–1160 гг. Д. Серегина, упомянув распространение иконографии Троицы Псалтири в XII веке [222], подробно описывает и более частные случаи, к примеру практику переносов менее сакрально значимых, периферийных мотивов в сцены со сходным содержанием. Так, мотив слуги, стоящего с мечом за спиной царя в момент отдания тем приказа, повторяется в Гексатевхе Эльфрика в сценах с Авимелехом (Гексатевх Эльфрика. Британия, втор. четверть XI в. Лондон, Брит. библ. Cotton MS Claudius B IV, f. 34r; 48), египетскими фараонами в сюжетах с Авраамом и Саррой (f. 22r) и Иосифом (f. 60v). Почти столетием позже он оказывается в Сент-Олбанской Псалтири в сценах с Иродом: в разговоре царя с волхвами (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 23r; 49); сцене Избиения младенцев (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 30r; 50); что особенно показательно — в сцене Бичевания Христа (Сент-Олбанская Псалтирь. Сент-Олбанс, 1120‐е. Хильдесхайм, Библиотека собора. f. 44r; 51), где он превращается в одного из палачей с плеткой в руках вместо меча. Сцены могут быть даны в зеркальном развороте по отношению друг к другу [223]. В Йоркской же и Копенгагенской [224] Псалтирях подобный мотив приходит в инициалы к 51 псалму, где Доик Идумеянин доносит Саулу на Ахимелеха. «Слуга, стоящий за троном, превращается в нашептывающего свой донос Доика; царь жестом отдает приказ; вторая фигура с мечом в руке становится опять же Доиком, исполняющим приказ и убивающим священников» [225]. Таким образом, мотив «сопровождающего» с орудием становится универсальным атрибутом царя, причем царя плохого, совершающего дурное дело. Оба приведенных нами примера из английского XII века касаются сходных действий/процессов, в том числе связанных с позитивной или негативной окраской персонажа. Другой вариант миграции центрального мотива на еще более разнородном материале дан в статье Бетти Курт [226] о миграции мотивов борцов и падающего всадника в XIII веке на примере «книги образцов» Виллара де Оннекура и «Большой хроники» Мэтью Пэриса. По словам исследовательницы, изображение всадника впервые появляется еще в парижской Психомахии IX века (Париж, Нац. библ., MS lat. 8318, f. 51r, 52) как аллегория Гордыни (впервые образ гордыни, падающей с коня, возникает в одной из проповедей Григория Великого), позже воплощается в тимпанной композиции Сент-Фуа в Конке (Страшный суд. Фрагмент. Базилика Сент-Фуа, Конк, 1107–1125, 53), скульптуре соборов Шартра, Парижа, Амьена, в витражах — либо как часть сцены Страшного суда, либо как первый из семи смертных грехов. Б. Курт приводит такое изображение Superbia из «книги образцов» Виллара (f. 3v) с подписью orgueil scicume il tribuche [227]. В инициале Послания к Ефесянам Библии из РГБ (Ф. 183. Ин. 960 (f. 393r)) подобная сцена имеет теперь содержанием Обращение Савла и сопровождается изображением Десницы, подхватывающей коня под уздцы. Люба Элин в своем масштабном исследовании об иллюстрациях Посланий Павла [228] в XII–XIII веках дает целый ряд таких примеров из английской и французской миниатюры и приводит тезис о рыцарской интерпретации образа Савла, восходящей к античным батальным сценам. Согласно последнему, самое раннее изображение падающего Савла относится к южнонемецкой гигантской Адмонтской Библии середины XII века (Вена, Национальная библиотека, Cod. ser. nov. 2702, f. 199v; 54) и, по всей видимости, восходит к мотиву из каролингско-оттоновских «Психомахий». Источником этого мотива для «Психомахии» был, вероятно, сюжет с Марком Курцием, падающим в бездну на Римском форуме [229]. Последний этап этого «путешествия» мотива — приведенная Б. Курт сцена гибели Ангеррана де Куси, падающего из седла на собственный меч, в «Хронике» Мэтью Пэриса (Кэмбридж, Колледж Корпус-Кристи, MS 16II, f. 178v; 55) середины XIII века. Здесь сцена дана в зеркальном развороте — обычный прием миниатюриста этой эпохи, копирующего образец [230]. Миграция этого мотива в последнем, историческом варианте применения схемы уже лишается положительной или отрицательной окраски образа, становится универсальной.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно