|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века | Автор книги - Александр Иванович Сидоров

Cтраница 9

С IX в. важным фактором распределения населения стали регулярные набеги норманнов с севера и венгров с востока, в меньшей степени арабов с юга. Перед угрозой постоянных вторжений жители внешних рубежей империи переселялись в более безопасные места, подальше от морского побережья и крупных судоходных рек, под защиту холмов и в горные долины. В каролингскую эпоху существовали совершенно разные типы сельских поселений. Одни люди жили на небольших отдаленных хуторах, другие в деревнях или городках, которые тоже сильно различались размерами, третьи в светских или церковных поместьях. По данным монастырских полиптихов, при некоторых аббатствах, таких как Сен-Жермен, Сен-Вандрий, Сен-Реми или Сен-Бертен, проживали тысячи и даже десятки тысяч крестьян. Вероятно, в распоряжении могущественных светских сеньоров, чьи владения были сравнимы с владениями крупных монастырей, рабочей силы было не меньше. Городская жизнь в каролингской Европе никогда не прекращалась. Многие города, появившиеся во времена Римской империи в Аквитании, северной Галлии, по берегам Роны и Рейна, продолжали существовать, хотя их облик и размеры существенно изменились. Между улицами и даже отдельными домами появлялись огороды и пастбища. Крупные античные постройки (амфитеатры, цирки, термы) с утверждением христианства перестали быть центрами общественной жизни и приходили в запустение. В каролингскую эпоху их активно разбирали, а очень качественный строительный материал использовали для возведения новых зданий — мостов, городских стен, дворцов, королевских и епископских резиденций, но, прежде всего, соборов, церквей и монастырей, вокруг которых возникали новые жилые кварталы. Например, внушительный монастырский комплекс Св. Ведаста в Аррасе появился в нескольких сотнях метров от античного Артебатума. Равным образом, аббатство Сен-Реми, быстро ставшее центром притяжения не только для многочисленных паломников, но и для местных жителей, отстояло от римских городских ворот примерно на полкилометра. Наконец, королевский дворец в Аахене был построен в непосредственной близости от античных кварталов, но не на том же самом месте. Павел Диакон, около 785 г. написавший «Деяния мецских епископов», упоминает о древнем амфитеатре, расположенном за городом. По его словам, именно там, «в пещерах», Климент, первый епископ Меца и якобы сподвижник апостола Петра, поставил алтарь и начал служить мессу. Нет сомнений, что перед нами топографическая реальность конца VIII в., но никак не середины первого. Еще одним существенным элементом той же реальности были многочисленные часовни с различными реликвиями или святыми мощами, которые располагались по всему внешнему периметру городских стен (extra muros). Считалось, что именно они надежнее всего защищают город от любых врагов.

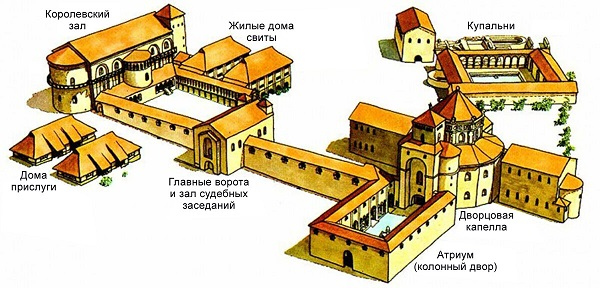

План-реконструкция королевского дворца в Аахене Но все же каменных зданий в городах было немного. В каролингскую эпоху строили в основном из дерева. Так было быстрей и дешевле. Однако у этой медали имелась и обратная сторона. Раннесредневековые архитекторы знаниями и опытом серьезно уступали своим коллегам времен Поздней Империи. В результате многие сооружения не отличались прочностью. Недаром в каролингских хрониках частенько встречаются упоминания о рухнувших от землетрясения домах. В иных случаях существенный ущерб мог причинить даже сильный ветер. По словам анонимного биографа императора Людовика, именно такой однажды сорвал почти все свинцовые пластины с крыши аахенской капеллы, а ведь ее строили лучшие мастера своего времени. В городах было немало ветхого жилья. Седулий Скотт жалуется своему патрону Хартгарию, епископу Льежа, что его и других ученых-ирландцев поселили в какой-то развалюхе, где из-за крохотных окон днем темно, как ночью, с потолка свисает копоть, крыша протекает, двери не запираются, а стены дрожат от ветра. В таком месте могут обитать только вороны да летучие мыши, заключает поэт. Вдобавок в городских поселениях, окруженных стеной, плотность застройки была довольно высокой. За это приходилось расплачиваться массовыми эпидемиями и частыми пожарами. В Риме, крупнейшем европейском мегаполисе того времени, около 800 г. насчитывалось примерно 50 тысяч жителей (для сравнения, в эпоху Поздней Республики и Ранней Империи их численность доходила до миллиона). В Париже, Меце и Регенсбурге обитало по 25 тысяч человек, в Майнце и Туре — по 20 тысяч, в Трире и Кельне — по 15 тысяч, в Вормсе, Пуатье и Руане — по 10 тысяч. Речь в данном случае идет о наиболее значительных городах империи, тех, в которых располагались крупные епископские и королевские резиденции либо могущественные аббатства. Городское население было довольно пестрым. Значительную его часть составляло духовенство — монахи многочисленных аббатств, священнослужители разного ранга, трудившиеся в десятках, а иногда и сотнях церквей, каноники при кафедральных соборах. Множество людей обслуживало местного епископа и его двор — повара, конюхи, домовая прислуга, охрана, сотрудники канцелярии. Кроме того, в городах проживали представители королевской администрации со своей свитой. Здесь традиционно селились ремесленники: ювелиры, портные, сапожники, оружейники, а также каменщики, трактирщики и цирюльники — словом, все те, чьи повседневные услуги пользовались стабильным спросом. Городские рынки, особенно если они располагались на перекрестках торговых путей, привлекали купцов, в том числе иноземных. В приморских городах, таких как Дорестад, Квентовик, Нант или Марсель, проживало немало моряков, рыбаков и портовых рабочих, которые обслуживали заходившие в порт суда. Наконец, именно в городах селились общины иноверцев, прежде всего иудеев, которым Карл Великий и Людовик Благочестивый оказывали известное покровительство. В VIII–IX вв. еврейские кварталы имелись в Лионе, Регенсбурге, Нанте, Майнце, Трире, Кельне, Париже, Вормсе, Меце, Руане и некоторых других крупных центрах империи. В городах или поселениях городского типа, окруженных крепостной стеной, проживала лишь крайне незначительная часть населения. Следует признать, что каролингское общество было по преимуществу сельским и крестьянским. В силу скудости источников бытовую жизнь франкской деревни можно представить лишь в общих чертах. Главной заботой ее обитателей была обработка земли. На легких черноземах Италии и Прованса для этих целей использовали соху, которая по сути рыхлила верхний плодородный слой. Для грубых глинистых почв на территориях к северу от Альп годился только тяжелый плуг с резцом и лемехом, запряженный лошадьми, но чаще быками. Его устройство позволяло переворачивать пласты земли и добиваться более глубокой и основательной вспашки. В областях Средиземноморья еще со времен поздней античности господствовала двухпольная система земледелия, при которой угодья засевались и оставались под паром попеременно раз в два года. Чем дальше к северу, тем чаще применялось трехполье. Урожай зерновых собирали серпами, чтобы оставить как можно больше соломы, которую затем использовали для починки крыши или пускали на корм животным. Пашня быстро истощалась. Ее по мере возможностей удобряли перегноем и навозом, иногда вручную, но чаще естественным образом: после снятия урожая на полях пасся скот. Но самым эффективным способом поддерживать землю в рабочем состоянии оставался «пар». Очевидно, что такая система эксплуатации не позволяла получать высоких урожаев. По подсчетам современных ученых, он обычно составлял два, редко три к одному.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно