|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Социальный вид | Автор книги - Мэттью Либерман

Cтраница 5

ГЛАВА 2

Пристрастия мозга В старших классах школы я впервые расстался с девушкой и чувствовал себя совершенно потерянным — будто от меня осталась только половина. После нескольких мучительных месяцев жалости к себе я решил заняться саморазвитием. И вознамерился вторую половину — в комплект к оставшейся — создать сам. Я задался целью стать таким, каким хотел и каким, как мне казалось, меня хотели видеть другие. Воплощение плана длилось год, потом я забыл о нем и снова стал прежним собой. Но целый год я по несколько часов в день занимался чем-нибудь, что, по моим предположениям, должно было улучшить мою жизнь. Расходовать драгоценные часы приходилось бережно, выбирая дело, которое нравилось и в котором можно было чего-то добиться. Я решил стать хорошим писателем: в свободное время практиковался, писал, потом вымарывал целые параграфы и переписывал заново. Еще я изучал историю искусств, брал уроки игры на акустической гитаре — но это, в отличие от писательства, никак не повлияло на мою дальнейшую жизнь. Оказалось, у мозга есть свои предпочтения — он все свободное время посвящает определенному делу. Мы с вами так или иначе осмысленно распределяем досуг — а мозг при любой возможности обращается к единственному предмету. Конечно, мозг не живет исключительно собственными разумениями — он реагирует на поставленные задачи. Если вы, скажем, бухгалтер и вам надо вовремя сдать отчет, мозг подключает области, необходимые для математических расчетов. Если вы искусствовед и работаете куратором в музее, то мозг использует другие области. Но без конкретной задачи — когда все бланки убраны и картины развешаны — мозг приступает к любимому занятию. Ему нравится делать что-нибудь важное для нашего благополучия и успеха — не для того же он развивался миллионы лет, чтобы думать о пустяках! Логично предположить: предмет, который мозг осмысливает на протяжении долгого времени, представляет особую эволюционную ценность. Сеть пассивного режима работы мозга В 1997 году Гордон Шульман с коллегами из Вашингтонского университета опубликовал в Journal of Cognitive Neuroscience (MIT CogNet, «Журнал когнитивной нейронауки») — авторитетном журнале, посвященном нейровизуализационным исследованиям, сразу две статьи в одном номере9. В то время для исследования мозга использовали аппараты позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Метод позволял идентифицировать области, участвующие в конкретном процессе: в воспоминаниях, в обработке зрительной или языковой информации. Перед исследованием в организм вводили радиоактивные фармацевтические препараты, затем регистрировали возвратное гамма-излучение, определяя, к какой области мозга в процессе решения задачи произошел приток крови. Чем больше активных нейронов в области — тем массивнее приток. До изобретения ПЭТ нейропсихологи были ограничены в возможностях исследования психологических процессов, так как в их распоряжение попадали только редкие случаи неполного разрушения мозга в результате болезни или черепно-мозговой травмы. Как это ни прискорбно, прорывы в нейропсихологических исследованиях приходились на периоды войн — именно тогда появляется большое количество пациентов с ранениями в голову и повреждением разных областей мозга. Изобретение ПЭТ-сканирования изменило ситуацию. Ученые смогли искать ответы на свои вопросы в любое время, не дожидаясь трагедий. Обе статьи Шульмана освещали одну тему: последние ПЭТ-исследования по поиску участков мозга, активных во всех процессах, наблюдаемых когнитивными психологами. Всего исследований было проведено девять. В первой статье рассказывалось, какие участки активируются для выполнения разных задач, в том числе на моторику, запоминание и выявление внешних различий (например, между изображениями). Сейчас уже известно, что в них задействуются отдельные сети мозга, поэтому пересечений было объяснимо немного. Во второй статье ученые размышляли над тем, какой участок мозга не участвует в выполнении когнитивных, аффективных и визуальных задач, но при этом остается активным. Вопрос сам по себе парадоксальный: обычно нейробиологов интересует, «что включилось» (то есть какой участок мозга активировался) при выполнении задачи — то есть какой участок за нее отвечает. А вот интереса к активности мозга в отсутствие поставленных задач раньше не проявляли. Перевернув традиционный подход к постановке исследовательской задачи, Шульман нашел участки мозга, более активные во время отдыха и ничегонеделания, чем в ходе выполнения поставленных задач (рис. 2.1). В статье обнаруженное было описано достаточно подробно, но вот причины открытого явления не ясны до сих пор. Зачем мозг активирует эти участки в то время, когда разум, так сказать, «ушел на обед» — то есть когда мы ничем не заняты?

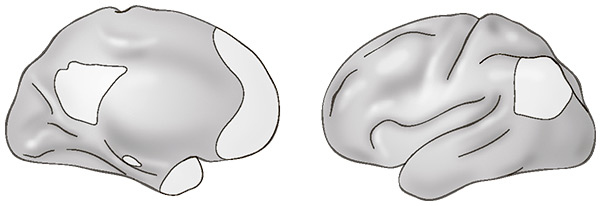

Рис. 2.1. Сеть пассивного режима работы мозга Логично, что когда двигательная задача выполнена, ответственные за ее решение области успокаиваются. Но почему после этого систематически активируются другие, причем одни и те же, области мозга, что и при завершении задач совершенно другого плана — визуальных, математических или любых других? «Вычислятус исключатус» В мультфильме Доктора Сьюза «Кот в шляпе» (The Cat in the Hat, 2003) пропала «замшелая трехрукая семейная хламенция». Чтобы ее найти, Кот использует выдуманный метод — «вычислятус исключатус». Его суть, как объясняет Кот, в исключении мест, где нет пропавшего предмета. И тогда в единственном оставшемся месте он непременно должен обнаружиться. Это далеко не самый эффективный способ искать ключи от машины, но поначалу ученые приблизительно так и действовали с открытой Шульманом сетью. Об этой сети было известно только то, чего она не делала. Первоначально ее описывали как «деактивируемая задачей сеть» — то есть она отключалась, как только возникала задача любого типа10. Проще говоря, появилась задача — сеть выключилась. Только представьте: название вашей должности состоит из всего, чего вам не надо делать! «Вы кто?» — «Я не бухгалтер, не маркетолог, не журналист, не продавец». Круто! Так чем именно вы занимаетесь? И пришлось придумать второе название: «сеть пассивного режима работы мозга»11. Точно, но длинно. Но название именно в силу точности закрепилось среди нейробиологов: из него понятно, что сеть активируется, когда мозг находится в состоянии покоя. Что еще удалось выяснить о работе этой сети? Лежащим в ПЭТ-сканере участникам исследования не сказали, что делать в периоды активации сети — они ничего и не делали. Эта сеть и была описана как включающаяся, когда человек ничего не делает. Однако картины, наблюдаемые при настоящем ничегонеделании и при выполнении конкретной задачи, существенно разнятся. Представьте себя в ПЭТ-сканере. Предположим, вам велели выполнять простейшую когнитивную задачу и определять, одинаковые буквы появляются на экране или разные. Через минуту вместо мелькания разрозненных букв вы видите слово «отдых» и понимаете, что начался минутный перерыв перед следующей скучной задачей. Экспериментатор при этом понятия не имеет, что вы делаете, однако ваш мозг точно не отдыхает. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно