|

|

Онлайн книга - Социальный вид | Автор книги - Мэттью Либерман

Cтраница 6

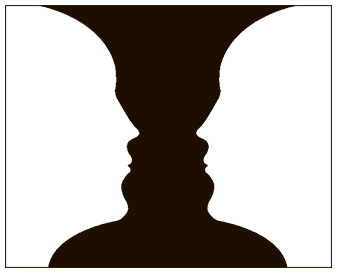

Только попробуйте закрыть глаза и ни о чем не думать тридцать секунд. Вряд ли это выйдет — мозг, скорее всего, начнет перебирать мысли, чувства, образы. Как бы вы ни старались расслабиться, разум не отдыхает, а активно работает. Обычно люди думают о других людях, о себе или о том и другом сразу. Психологи называют это «социальным познанием». Иначе говоря, «свободные мысли» — это мысли о других людях, о себе или о взаимоотношениях с окружающими. Второкурсник, участвующий в эксперименте, чтобы заработать и пригласить девушку на свидание, в перерыве сразу начнет думать о ней, о встрече и о том, нравится ли он ей. Не исключено, что сеть пассивного режима, активная в промежутках между задачами, участвует в социальном познании — способности думать о других людях и о себе. Данное предположение подтвердилось не сразу: поначалу социальные нейробиологи не занимались исследованиями сети. На первый взгляд, деятельность мозга в покое — совсем не та тема, которая могла бы заинтересовать ученых. Но, как оказалось, сеть пассивного режима активна в процессе социального познания — понимания окружающих и себя12. Базовое социальное познание Вы, наверное, удивляетесь: «Разве не естественно, что люди, когда не заняты, думают о других людях — что тут такого?» Вот и я так решил, впервые заметив пересечение сетей пассивного режима и социального познания. Но отсюда следует одно: поскольку для человека типична высокая заинтересованность в социуме, он размышляет о нем в свободное время. Сейчас мне ясно, что в этих рассуждениях перепутались причина и следствие. В данном случае очень важно, что происходит сначала, а что потом. Изначально я думал, что в свободное время мы запускаем сеть пассивного режима, потому что нам интересна социальная сфера. Это так, но обратное утверждение точнее и гораздо содержательнее: мы интересуемся социумом потому, что запрограммированы включать сеть пассивного режима в свободное время. Иначе говоря, работая как рефлекс, сеть направляет наше внимание на социум. Других людей мы расцениваем не просто как окружающие объекты — мы рассуждаем о том, кто они, что думают, чувствуют, к чему стремятся. С учетом того, что философ Дэниел Деннет назвал «интенциональной установкой»[3], мы развиваем в себе эмпатию и отзывчивость, способность к сотрудничеству и заботе. Похоже, эволюция, фигурально выражаясь, не сомневалась в значимости социального интеллекта для нашего вида, раз заставила мозг посвящать его развитию все свободное время. Я год отдал писательству, а эволюция делала нас социальными созданиями миллионы лет. Но с какой стати принимать на веру, что активность сети пассивного режима — это причина, а не следствие интереса к социуму? Где доказательства, что она предшествует социальному мышлению, а не запускается им? Ряд открытий наталкивает на мысль, что активность сети пассивного режима свидетельствует о естественно развившейся предрасположенности думать о социуме в свободное время, то есть это не наш выбор. На одно из примечательных открытий навели новорожденные. У младенцев сеть пассивного режима активируется практически с рождения. В другом исследовании ученые наблюдали, какие участки мозга работают во время требующих координации действий у двухнедельных детей13. Обнаружилось, что их сеть пассивного режима трудится так же усердно, как и у взрослых. Еще одна группа экспериментаторов зафиксировала активность сети пассивного режима у двухдневных малышей. Стоит заметить: у недоношенных детей сети не нашли — видимо, потому, что она настроена запускаться в назначенный срок прихода в социальный мир. Что подтверждает активность сети пассивного режима работы мозга у младенцев? У них, безусловно, еще нет исследовательского интереса к окружающим людям, предметам и вообще к чему-либо. У двухдневного ребенка даже взгляд еще не фокусируется. Таким образом, активность сети пассивного режима предшествует любой сознательной тяге к социуму, что позволяет предположить: именно она и пробуждает эту тягу. Вы наверняка слышали про «теорию 10 тысяч часов»[4] — именно столько времени нужно практиковаться, чтобы стать специалистом в любой сфере14. Люди занимаются по 10 тысяч часов, чтобы научиться быть скрипачами, профессиональными спортсменами или чемпионами по видеоиграм, а мозг вкалывает во много раз больше, чтобы мы стали социальными экспертами. В одном исследовании установили: 70% любого разговора посвящены социуму в любом его проявлении15. Пусть мы 20% времени размышляем о других и о себе. Тогда сеть пассивного режима будет активна по меньшей мере три часа в сутки. Таким образом, искомые 10 тысяч часов мозг успевает вложить в это занятие еще до достижения 10-летнего возраста. Но в 10 лет мозг эту деятельность не прекращает — всю жизнь возвращаясь в режим социального познания, он помогает нам ориентироваться в невероятно сложном устройстве социума. Имеется еще один повод полагать, что сеть пассивного режима — причина, а не следствие внимания к социальной стороне жизни. Чаще всего при исследовании сети наблюдают за активностью мозга в период отдыха продолжительностью от тридцати секунд до нескольких минут. Нетрудно догадаться: в это время люди сознательно думают о важном для себя. А если бы отдых был короче и длился бы не полминуты, а всего несколько секунд? Представьте, что вы решаете математические задачи с двухсекундным перерывом. Вряд ли в столь краткий промежуток до следующей задачи люди будут о чем-то думать. И тем не менее, когда я вместе с Робертом Спантом и Меган Мейер давал испытуемым между задачами паузу всего в несколько секунд, у подопытных активировалась та же сеть, что и во время более долгих перерывов, причем она включалась в момент завершения последнего действия16. Из этого следует, что сеть пассивного режима и вправду запускается рефлекторно. То есть для мозга это предпочтительное состояние, и он возвращается к нему при любой возможности. В психологии процесс, когда вид чего-то или мысль о чем-то помогает эффективнее выполнить последующую задачу, называют праймингом. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, вы прочитали слово «лицо»17. Теперь посмотрите на рис. 2.2. Что вы видите? С большой долей вероятности вы увидите лица18, а не вазу, потому что слово подготовило вас к этому. Ваш мозг настроился увидеть лицо. Как я расскажу в главе 5, есть основания предполагать, что регулярный и быстрый возврат мозга к пассивному режиму подготавливает нас к эффективному социальному мышлению.

Рис. 2.2. Иллюзия Рубина Источник: Rubin, E. (1915/1958). Figure and ground. In D. C. Beardslee & M. Wertheimer (Eds.). Readings in Perception. Princeton, NJ: Van Nostrand, pp. 194–203 Сеть пассивного режима успокаивается в процессе выполнения конкретных задач — математических расчетов, изучения древнегреческой вазописи. А по окончании всех дел мозг возвращается в старый добрый пассивный режим и посвящает все свободное время социальному мышлению. Осознаём мы это или нет, он обрабатывает (и, скорее всего, неоднократно) социальную информацию, осуществляя своего рода прайминг — готовит нас к социальной жизни. Вероятно, он пополняет объем имеющихся знаний о людях и их взаимоотношениях. Или извлекает данные из недавнего общения, обновляя общие правила восприятия мыслей окружающих. Эта нейронная привычка дает о себе знать и у двухдневных малышей, и у взрослых, когда они заканчивают что-то делать. По сути, мозг запрограммирован мыслить о социуме и нашем месте в нем. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно