|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской (сборник) | Автор книги - Матвей Бронштейн , Геннадий Горелик

Cтраница 54

Он понимал силу этого режима, он покорялся ей, но покорялся с открытыми глазами и глубоко презирал искренне обольщенных. В разговорах на эти темы он пользовался особой, выработанной им терминологией: “бараны” – искренне верующие, “черви” – те, кто понимает ужас и ложь действительности, но не понимает, что делать с ней, и, наконец, “люди” – те, кто понимает, что надо делать. Себя он причислял к “червям”. “Людей” не встретил нигде – ни в тюрьме, ни на воле. (Я имею в виду эпоху до 1939 года.)] 9 августа 1939 На прощание она [Анна Ахматова] сказала: – Я прочитала книжку вашего мужа [“Солнечное вещество”]. Какая благородная книга. Я таких вещей не читаю, а тут прочла, не отрываясь. Прекрасная книга… 11 декабря 1955 [Анна Ахматова] …осведомилась, занимаюсь ли я реабилитацией Матвея Петровича. Я сказала: да, занимаюсь, хотя и безо всякой охоты. В попытке оправдать себя нуждается не он, а его убийцы. В глазах моих, в глазах всех порядочных людей он ни в чем и не был повинен. Они расстреляли его просто так, для ровного счета по какой-нибудь из своих рубрик. Я не стала бы добывать бумажку, но увы! без нее невозможно воскресить его книги. Сама я в приемную не пойду – она та же! – я не в силах – и поручила хлопоты знакомой юристке. А ей пообещали сообщить номер Митиного дела через полтора месяца. Когда будет известен номер, прокуратура найдет дело и приступит к пересмотру. – Через полтора месяца пообещали сообщить номер! – повторила Анна Андреевна. – Вы понимаете, что это значит? Сколько же там этих номеров? этих карточек? этих дел? Миллионы. Десятки миллионов. Если положить их одно на другое, они покроют расстояние от Земли до Луны. Я сказала, что пересматривать каждое дело в отдельности представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных, частных дел в 37–38 годах не было или почти не было, тогда истреблялись целые слои, целые круги населения: по национальному, по номенклатурному, по анкетному признаку – то директора всех заводов, то первые и вторые секретари обкомов и райкомов, то пригородные финны, то лица польского происхождения, то все, кто дрался в Испании, то чистильщики сапог, то глухонемые, то все, у кого за границей родственники или кто сам побывал за границей. Ну, конечно, в стройную программу врывался некоторый хаос – та же бездна поглощала и тех, кто не угодил местному начальству или своему соседу по коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов было удобнейшее. Арестованным, всем без разбора, фабрика, изготовлявшая “врагов народа”, предъявляла вымышленные и притом одинаковые обвинения: диверсия, шпионаж, террор, вредительство, антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь пересматривать каждое дело в отдельности? В лагеря надо срочно послать спасательные экспедиции: врачей, лекарства, еду, теплую одежду – и поездами, самолетами, пароходами вывезти оттуда тех, кто еще жив. И общим манифестом реабилитировать всех зараз, живых и мертвых, или, точнее, разоблачить самое заведение, фабрикующее “врагов народа”. Если станут ясны масштабы и методы фабричного производства, то и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. А то все всерьез: номера дел! Поиски папок! Чушь. Анна Андреевна слушала мою сбивчивую и длинную речь терпеливо и спокойно, даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием. – Ваши рассуждения справедливы, – сказала она, – но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращениям и реабилитациям и ждут не дождутся, когда воротятся все. Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет. А вы говорите: самолеты, поезда! Что вы! Оказаться лицом к лицу с содеянным?! Никогда в жизни. Она умолкла. Она смотрела на меня снисходительно и даже не без насмешливости. Как на маленькую. 10 февраля 1957 …Меня вызвали в ЗАГС и выдали справку о Митиной “смерти”. Это, по-видимому, один из первых этапов реабилитации. И странное дело: хотя Митю убили девятнадцать лет тому назад, эта жалкая, лживая, казенная бумажонка потрясла меня заново. Магия написанного слова, что ли? Поворачивающего пласты памяти? Видно, и вправду: Между помнить и вспомнить, други,

Расстояние, как от Луги

До страны атласных баут.

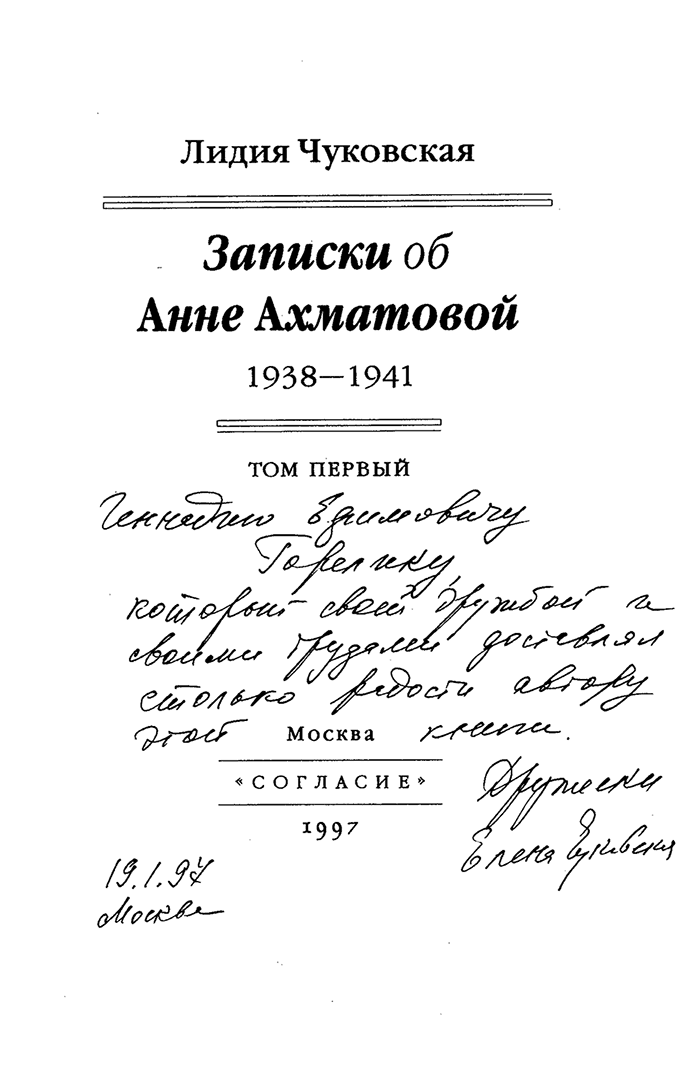

Титульный лист издания “Записок об Анне Ахматовой” 1997 года. Из личного архива Г. Е. Горелика. Помнила каждую секунду все девятнадцать лет. И вдруг: вспомнила. Стою во дворе ЗАГСа, читаю бумажонку – и это уже не ЗАГСовский двор, а очередь перед окошечком тюрьмы на Шпалерной. Не память, а явь. Не девятнадцать лет назад, а сейчас. Человек за окошечком, с одутловатым белым лицом ночного палача, отвечает мне “выбыл!” (вместо “расстрелян”, согласно инструкции, чтобы бабьего визга поменьше). Раньше я “помнила”, а ЗАГС заставил меня “вспомнить”. ‹…› Когда я помянула ЗАГС и полученную справку, Анна Андреевна попросила меня рассказать все во всех подробностях. Знакомая мне, сосредоточенная и пытливая скорбь легла на ее лицо. Скорбное выражение – это у нее вглядывание, вслушиванье и – жалость. Слушает – скорбит – видит – жалеет. “Бровям печали не поднять”. – Я помню, как вы тогда пришли, – сказала она. – А мы пили чай. Двадцать лет назад. Я рассказала ей то, что даже в дневнике, самой себе, мне было сразу рассказать больно. (Теперь легче.) …В почтовом ящике маленькая голубая повестка. Штамп – ЗАГС. “Просят явиться для получения документа”. Меня это поразило. Какого документа? Я никогда и ни по какому поводу не была в ЗАГСе. И тут я не сразу догадалась, что ЗАГС собирается выдать мне справку о Митином конце и что этот обряд входит в ритуал реабилитации. Ведь она посмертная; стало быть, сначала надо засвидетельствовать смерть. Все правильно. Двор неподалеку от нашего. Первый этаж. Сразу, чуть переступаешь порог, охватывает тепло и “уют”: словно не в учреждение пришел, а к кому-то домой, на квартиру. Ну, скажем, к самому управдому. Круглый стол, покрытый бархатной скатертью с кисточками. Вокруг стола в изобилии новые и вполне благопристойные стулья. (Это, наверное, для родственников жениха и невесты.) И чуть поодаль от стола, во весь рост, от пола до потолка, портрет Сталина. “Шаровары и кушак царя”. Нет, тут по-другому, не из Пастернака, а из Мандельштама: “Тараканьи смеются усища, / И сияют его голенища”. (Анна Андреевна чуть-чуть поежилась под шалью.) В другом конце комнаты, у окна, канцелярский письменный стол. Девушка в джемпере. У нее за спиной – картина с грубо намалеванными цветами, а над картиной – черная радиотарелка, которая, не умолкая, говорит.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно