|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Приключения Оливера Твиста | Автор книги - Чарльз Диккенс

Cтраница 43

В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу. У Оливера сердце сжималось, когда он думал о своих добрых, любящих друзьях; хорошо, что он не знал, какие сведения получены ими, иначе сердце его могло бы разорваться. Глава 18

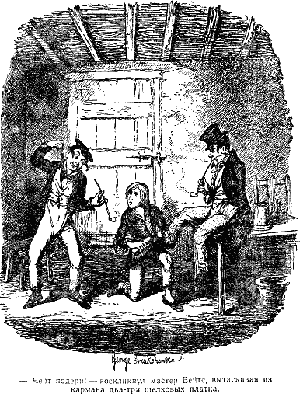

Как Оливер проводил время в душеспасительном обществе своих почтенных друзей На следующий день, около полудня, когда Плут и юный Бейтс ушли из дому на обычную свою работу, мистер Феджин воспользовался случаем, чтобы прочесть Оливеру длинную лекцию о вопиющем грехе неблагодарности, в котором, как доказал он ясно, Оливер был повинен в немалой степени, умышленно избегая общества своих встревоженных друзей и вдобавок пытаясь убежать от них после того, как стольких хлопот и издержек стоило найти его. Мистер Феджин в особенности подчеркивал тот факт, что он дал приют Оливеру и пригрел его в то время, когда — не будь этой своевременной помощи — он мог умереть с голоду; и мистер Феджин рассказал печальную и трогательную историю одного мальчика, которому он из человеколюбия помог при таких же обстоятельствах, но этот мальчик, оказавшись недостойным его доверия и обнаружив желание связаться с полицией, был, к сожалению, повешен однажды утром в Олд-Бейли. [32] Мистер Феджин не пытался скрыть свою долю участия в катастрофе, но со слезами на глазах сокрушался о гнусном и предательском поведении упомянутого юнца, каковое привело к необходимости сделать его жертвой некоторых показаний, данных на суде, которые, если и не вполне соответствовали истине, были насущно необходимы для безопасности его (мистера Феджина) и немногих избранных друзей. В заключение мистер Феджин дал довольно неприятное описание неудобств, сопутствующих повешению, и очень дружелюбно и вежливо выразил горячую надежду, что ему никогда не придется подвергнуть Оливера Твиста этой неприятной операции. У маленького Оливера кровь стыла в жилах, когда он слушал речь еврея и смутно догадывался о мрачных угрозах, таившихся в ней. Ему уже было известно, что даже правосудие может принять невинного за виновного, если тот и другой случайно очутились вместе. Вполне вероятным казалось ему также, что старый еврей уж не раз придумывал и приводил в исполнение таинственные планы с целью погубить слишком осведомленных или болтливых людей, так как Оливер вспомнил о пререканиях между этим джентльменом и мистером Сайксом, которые как будто относились к заговору, имевшему место в прошлом. Робко подняв глаза и встретив испытующий взгляд еврея, он почувствовал, что его бледность и трепет не остались незамеченными и доставили удовольствие этому бдительному старому джентльмену. Еврей, отвратительно улыбаясь, погладил Оливера по голове и сказал, что они еще станут друзьями, если он будет вести себя хорошо и начнет работать. Затем, взяв шляпу и надев старое, заплатанное пальто, он вышел из комнаты и запер за собой дверь. Весь этот день и в последующие дни Оливер не видел никого с раннего утра до полуночи и в течение долгих часов был предоставлен своим собственным мыслям. А эти мысли, неизменно обращаясь к его добрым друзьям и к тому мнению, какое у них сложилось о нем, были очень грустны. По прошествии недели еврей перестал запирать дверь, и теперь Оливер получил возможность бродить по всему дому. Здесь было очень грязно. В комнатах верхнего этажа были огромные, высокие деревянные камины, большие двери, обшитые панелью стены и карнизы у потолка, почерневшие от времени и грязи, но украшенные всевозможными орнаментами. Все это позволяло Оливеру заключить, что много лет назад, еще до рождения старого еврея, дом принадлежал людям более достойным и, быть может, был веселым и красивым, хотя и стал теперь унылым и мрачным. Пауки затянули паутиной углы комнаты, а иной раз, когда Оливер потихоньку входил в комнату, мыши разбегались во все стороны и в испуге пря — тались в свои норки. За исключением мышей, здесь не видно и не слышно было ни единого живого существа; и часто, когда наступали сумерки и Оливер уставал бродить по комнатам, он забивался в уголок у входной двери, чтобы быть поближе к живым людям, и сидел здесь, прислушиваясь и считая часы, пока не возвращался еврей или мальчики. Во всех комнатах ветхие ставни были закрыты, укреплявшие их болты плотно привинчены к дереву; свет пробивался только в круглые отверстия наверху, что делало комнаты еще более мрачными и наполняло их причудливыми тенями. Выходившее во двор чердачное окно с заржавленной решеткой, приделанной снаружи, не было закрыто ставнями, и в это окно грустивший Оливер часто смотрел часами; за окном в беспорядке громоздились крыши, видны были почерневшие трубы, коньки — и только. Правда, иной раз можно было увидеть седую голову, выглядывавшую из-за парапета какого-нибудь далекого дома, но она быстро исчезала; а так как окно в обсерватории Оливера было забито и за долгие годы потускнело от дождя и дыма, то ему оставалось только всматриваться в очертания различных предметов, не надеясь, что его увидят или услышат, — на это у него было не больше шансов, чем если бы он жил внутри купола собора св. Павла. Как-то после полудня, когда Плут и юный Бейтс готовились к вечерней работе, первому из упомянутых молодых джентльменов пришла в голову мысль позаботиться об украшении собственной особы (нужно отдать ему справедливость — обычно он не был подвержен этой слабости), и с этой целью он снисходительно приказал Оливеру немедленно помочь ему при совершении туалета. Оливер был рад случаю оказать услугу, счастлив, что видит подле себя людей, хотя бы и дурных, страстно желал снискать расположение тех, кто его окружал, если этого можно было достигнуть, не совершая бесчестных поступков, — вот почему он и не подумал возражать против такого предложения. Он поспешил изъявить свою готовность и, опустившись на пол, чтобы поставить себе на колено ногу Плута, сидевшего на столе, приступил к процедуре, которую мистер Даукинс назвал «полированием своих скакунов». Эти слова в переводе на обычный английский язык означали чистку сапог.

Сознание ли свободы и независимости, которое, по-видимому, должно испытывать разумное животное, когда оно сидит в удобной позе на столе, курит трубку и небрежно болтает одной ногой, пока ему чистят сапоги, хотя оно не потрудилось их снять, и неприятная перспектива снова их натягивать не тревожит его мыслей, или же хороший табак смягчил сердце Плута, а может быть, на него подействовало успокоительно слабое пиво, — как бы там ни было, но Плут в тот момент находился в расположении духа романтическом и восторженном, обычно чуждом его природе. Сначала он с задумчивым видом смотрел вниз на Оливера, а затем, подняв голову и тихонько вздохнув, сказал не то самому себе, не то юному Бейтсу:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно