|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 38

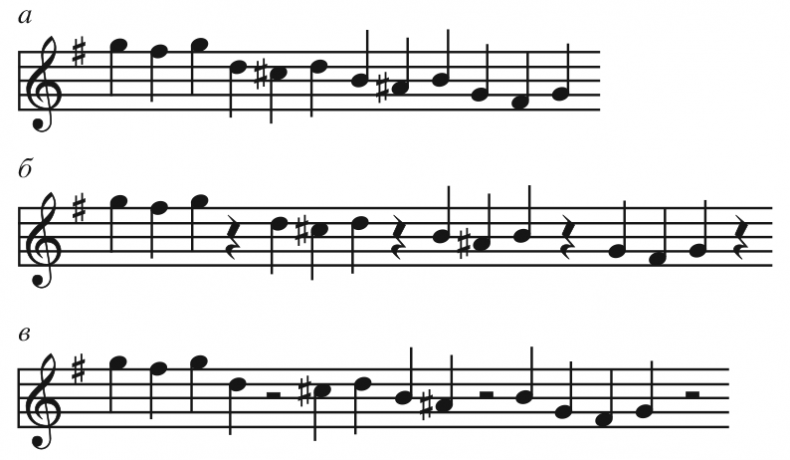

Рис. 4.19 Люди могут точнее заспомнить последовательность тонов, если те разделены на группы с четко слышимыми закономерностями, например, повторами контура мелодии. Последовательность (а) заспоминается лучше, если между группами из тех нот поставить паузы (б), подчеркивая сходство их контура. Но если паузы разрывают повторяющиеся структуры, как в (в), вспомнить мелодию сложнее, поскольку последовательность кажется «бессмысленной».

Рис. 4.20 Повторяющийся контур помогает связать мелодию воедино, даже если повторяющиеся части не стопроцентно схожи; пример – «Jingle Bells» (а). Контур возможно адаптировать: он, например, может «ниспадать» по звуковысотным ступеням, как в фуге ре мажор из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха (б). Достаточно сохранить контур в похожем на изначальный виде, чтобы он остался опознаваемым в повторяющихся блоках; так мы интуитивно понимаем принцип упорядочивания музыки. Возьмем, например, первые три строчки куплета «Jingle Bells» (Рис. 4.20а). Ни одна из них не повторяет в точности другую, но у всех одинаковая плавная форма. Еще проще и гораздо эффектнее повторяющийся контур резкого мотива из четырех нот Пятой симфонии Бетховена – простой крючок, удерживающий нас на протяжении всей первой части произведения. Бах использовал тот же принцип с более усложненным контуром в пятой фуге первого тома «Хорошо темперированного клавира» (Рис. 4.20б). Это тот же самый базовый контур, который растянули или сжали, чтобы уместить его в рамки гаммы ре мажор, поэтому шаги на целый тон в одной фразе стали шагами на полутон в другой. Диана Дойч называет эти блоки «звуковысотные алфавиты». Она подчеркивает, что они созданы из фрагментов другого, более обобщенного алфавита, например, из мажорной или минорной гаммы и арпеджио (последовательно звучащие трезвучия). Первая часть «Лунной сонаты» Бетховена и Прелюдии до мажор Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира» – самые знаменитые примеры мелодий из арпеджио алфавитов (Рис. 4.21). [32] Музыканты помогают нам запоминать их музыку, потому что помещают такие подобия и связи между различными сегментами мелодического материала как деликатное напоминание, даже если повтор идеи и тема не стопроцентно похожи. На самом деле повторы в музыке постоянны: народные и популярные песни запоминаются быстрее благодаря реулярности повторов – куплет, припев, куплет, припев. Когда вы в следующий раз услышите, как кто-то сетует на постоянное «бум-бум-бум» современной танцевальной музыки, предложите ему подумать вот о чем: почти в девяносто четырех процентах случаев любой материал, длящийся более нескольких секунд, в музыке самых разных культур, от горлового пения эскимосов и норвежской польки до танцев воинов навахо, повторяется более одного раза. И это при учете только полных повторов!

Рис. 4.21 «Алфавитное» арпеджио в «Лунной сонате» Бетховена (а) и Прелюдии до мажор Баха (б). Звучит скучно, не так ли? Но Леонард Мейер полагает, что повторы в музыке «психологически не появляются» – мы не слышим одну и ту же форму дважды. Каждый раз опыт оказывается новым, когда мы, например, слышим тему в первый раз, а затем она через какое-то время возвращается; только во второй раз мы думаем: «О, опять оно». Повтор возвращает настроение. Дойти до кульминационного момента, оборвать на судорожной паузе и затем повторить спокойный пассаж первой части композиции – этот ход так часто используется, что уже превратился в клише в рок-музыке. Но эффект приема таков, что повтор забывается; вспомните, к примеру, как повторяются куплеты в композиции «Pink Floyd» «Shine On You Crazy Diamond» следом за экстатическим соло Дэвида Гилмора на слайд-гитаре, или как звучит «Voodoo Child» Джими Хендрикса в том месте, где заканчивается громкий инструментальный поединка гитары Джими и разнузданного «Хаммонда» (органа) Стива Уинвуда. Постоянные повторы мелодии в песнях смягчаются текстами, развивающими повествовательный характер композиции: мы продолжаем слушать музыку, цепляясь за слова Боба Дилана и Леонарда Коэна, а иначе бы те остались формульными структурами. С другой стороны, в рейве, суфийском каввали и минимализме Филипа Гласса и Терри Райли настойчивые повторы создают эффект постепенного погружения, подобный трансу. Кроме того, предсказуемость может быть приятной, а не скучной. Мы будем с чувством распевать во все горло припевы «The Wild Rover», а не предаваться унынию. Когда тема неожиданно повторяется, мы как будто вдруг встречаем старого друга. Умение найти правильное место для репризы является частью искусства композиции: как только начинается узнавание, мы понимаем, что нас ждет дальше, и это доставляет удовольствие. Теоретик музыки Дэвид Хьюрон полагает, что эволюционная польза точного прогноза располагает нас к получению удовольствия от того, что наши ожидания оправдались. Повтор создает ожидания в рамках контекста композиции. Когда ожидания оправдываются, музыка становится единым и приятным целым. В классической музыке повторы в основном являются формализованным приемом. В сонатной форме, например, тема располагается в экспозиции, изменяется в середине и повторяется с минимальными изменениями в репризе. Вам не нужно что-либознать о сонатной форме, чтобы получать удовольствие от прослушивания композиции: необходимо только на короткое время запомнить напев, чтобы потом распознать его в измененной форме. Повторы более явно выражены в технических вариациях, где одна тема подвергается серии преобразований. По сути зта форма гораздо проще сонатной: у нее нет крупной арочной структуры, она состоит из серии кратких фрагментов, связанных одной идеей. Но вариации развились до изысканной сложности и утонченности в период барокко, чему содействовал в первую очередь Иоганн Себастьян Бах. Его игры с симметрией и узорами в «Гольдберг-вариациях» до сих пор привлекают музыковедов и математиков. Традиционная конструкция западных произведений отличается большим количеством закономерностей, чем нам на самом деле необходимо, чтобы заметить повторы. Например, соната повторяет первую мелодию в той же тональности, но слушателей ничуть не беспокоит такое упорное постоянство (конечно, если они не обладают абсолютным слухом). Во время теста студентам музыкального училища проигрывали классические произведения в измененной форме, завершая их не в начальной тональности; большинство опрашиваемых ничего не заметило. Здесь мы видим кажущийся парадокс музыкальной памяти. Обычно мы быстро все забываем, даже если прошли исключительную музыкальную подготовку, и тем не менее мы способны продемонстрировать удивительные свойства памяти, даже если никакой подготовки у нас нет. Стоит однажды услышать композицию – и можно запомнить ее на всю жизнь. Я как-то слушал на концерте новую песню Иэна Дьюри и «The Blockheads», а спустя пятнадцать лет, когда услышал эту песню снова, мгновенно ее узнал. Это, конечно, ерунда по сравнению с примерами невероятных способностей памяти некоторых музыкантов; как рассказывают, четырнадцатилетний Моцарт смог по памяти записать всю партитуру хорала «Miserere» Григорио Аллегри после того, как впервые услышал его в Сикстинской капелле (через два дня, после повторного прослушивания, он сделал несколько небольших поправок). Папа Клемент XIV был настолько впечатлен гениальностью мальчика, что посвятил его в рыцари. Феликс Мендельсон, который снова записал «Miserere» в 1831 году, тоже обладал даром абсолютной музыкальной памяти.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно