|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 112

Рис. 12.8 Иерархическая древовидная структура тонов песни «Norwegian Wood» по генеративной теории тональной музыки Лердала и Джекендофа.

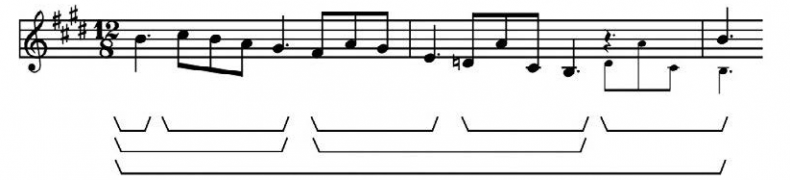

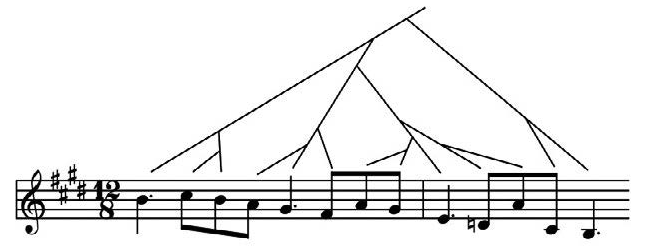

Рис. 12.9 Ритмическая иерархия фразы из «Norwegian Wood» Обратите внимание на ее отличие от тоновой иерархии. Но это еще не все, что касается иерархической структуры музыки. Ритм также вовлечен в структуру: важные ноты обычно стоят на сильных долях. Дерево иерархии тонов связывает следующие друг за другом ноты в небольшие группы по три или около того [I once had] [a girl or] [should I say] [she once] [had me] («у меня когда-то была девушка или, скорее, у нее был я»). Но когда вы произносите эту раскладку вслух (даже лучше, если пропеваете), то замечаете, что она не так легко вписывается в ритмический поток строки. В действительности он разбивается так: [I] [once had a girl] [or should I say] [she once had me]. GTTM имеет возможность определять группы, которые вновь разделяются на несколько уровней иерархии (Рис. 12.9). Богатство музыкального содержания этой песни проистекает из того, что шаблоны – группирование по высоте тона и ритму и напряжение, создаваемое тональной стабильностью высоты тона, – перекрываются, взаимодействуют и пересекаются. Мейеровская модель эмоций в музыке предлагает еще один не вполне независимый набор существенных факторов, основанных на ожиданиях и их нарушениях: скажем, хроматизм или изменения ритма. И это только одна строчка из песни. Иерархии продолжаются в более крупных масштабах, например, с точки зрения того, как последовательные линии связаны друг с другом: они повторяются, или слегка изменяются, или переходят к совершенно другим траекториям в контуре или тональности? В конце концов, мы сталкиваемся с крупномасштабными элементами структуры, знакомыми на разговорном уровне: куплетами и припевами, темами и развитием, частями и целыми масштабными архитектурными единицами западной художественной музыки, такими как соната и симфония. Они тоже являются частью иерархической структуры, но, как правило, не имеют фундаментального когнитивного значения. Хотя некоторые теоретики музыки говорят о том, как музыкальный опыт может привести к нарушению ожиданий в этих объемных музыкальных формах, когнитивные исследования показывают, что их практически не слышат даже профессиональные музыканты, если прослушивают фрагменты незнакомой музыки. Конечно, мы можем слышать, где начинаются и заканчиваются части, и мы можем (обычно) отличать анданте от скерцо, но наша память о детальной структуре, пожалуй, не выходит за рамки нескольких минут. Таким образом, мы должны с известной долей сомнения принимать все эти программные заметки об умных вещах, которые композиторы делают с формой: данные манипуляции могли дать творческий стимул композитору, но они не имеют ничего общего с тем, как мы воспринимаем музыку, если только мы не изучили композицию заранее. Музыкальный синтаксис и грамматика не являются произвольными конструкциями, но имеют логику, которая помогает сделать музыку понятной даже для неискушенных слушателей, способных довольно быстро, подсознательно и интуитивно понимать правила организации. Большинство детей осваивает музыкальную грамматику в возрасте около шести или семи лет без какого-либо специального обучения. И все же языковые параллели имеют свои пределы. В языке синтаксическая структура имеет тенденцию навязывать только одно правильное чтение; создание действительно двусмысленных, но грамматически правильных предложений требует определенных усилий. Но в музыке часто не существует уникального способа разбора фразы, и мы можем попробовать несколько стратегий, переключаясь между ними в поисках подтверждения или опровержения своих идей. Если бы это происходило в прозе (поэзия может отличаться), мы бы скоро утомились; в музыке же, судя по всему, именно это для нас и ценно. Разбор, основанный на мелодии или гармонии, может поддерживаться или не поддерживаться тем, что основан на ритме. Интересная музыка часто ставит одно против другого, заставляя нас постоянно пересматривать и обновлять собственные интерпретации. Мелодии, которые полностью прозрачны по своей синтаксической структуре, могут некоторое время радовать нас, но в конечном итоге мы понимаем, что слушаем эквивалент детской песенки. [95] К тому же, мы можем с уверенностью заявить, что некоторые предложения являются грамматически неправильными (даже если правила имеют размытые границы), в то время как в отношении музыки то же самое говорить едва ли уместно, ведь мы можем построить музыку, которая кажется грамматически странной и неожиданной, например, завершить каденцию на «неправильном» аккорде, но мы не можем обозначить такие варианты как недопустимые. Эти очевидные синтаксические ляпы потенциально могут обрести искупление – объяснение, вы могли бы сказать, – с помощью того, что происходит следом за ними. Из того, что схемы, подобные GTTM, предлагают формальный способ разделения или телескопирования музыки в иерархические структуры, не следует, что именно эту схему использует человеческий ум. Помимо смутного чувства правильности и неправильности, воспринимаем ли мы вообще синтаксические структуры? Этот вопрос остается открытым. Вполне вероятно, что многие слушатели улавливают в «Norwegian Wood» только изменяющийся ритм мелодии и ее нисходящий контур. Конечно, я не представляю, что кто-то видит, как прорастает дерево Джекендофа и Лердаля по мере развертывания мелодии. Более того, это и нельзя увидеть, поскольку правильное дерево составляется только ретроспективно. В целом данный вопрос можно исследовать с помощью тестов – и посмотреть, будут ли испытуемые узнавать усиление и ослабление напряжения, как предсказывает теория. Как я уже говорил в Главе 10, такое тестирование проводили несколькими способами, но результаты не оказались однозначными, потому что такое явление, как музыкальное напряжение, не так легко поддается измерениям без появления двусмысленности. Фред Лердал предполагает, что люди воспринимают музыку как иерархически, так и последовательно – они могут интуитивно понять повторяющуюся структуру, но при этом они движутся по траектории от одного события к другому в мелодии и гармонии. Он думает, что все дело в опыте: слушатели-любители остаются плавать «на поверхности» произведения, а более искушенные поклонники музыки способны услышать глубинные структуры. В этом случае, заявляет Лердал, меломаны могут аккумулировать и переносить вперед напряжение, заключенное в рекурсивных отношениях, а неопытные слушатели и их степень напряжения зависят от того, как данная нота связана с теми, которые только что прозвучали, – например, является ли нота разрешением и переходом к более тонально-стабильной ноте или, наоборот, делает шаг в сторону от нее.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно