|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку | Автор книги - Филип Болл

Cтраница 105

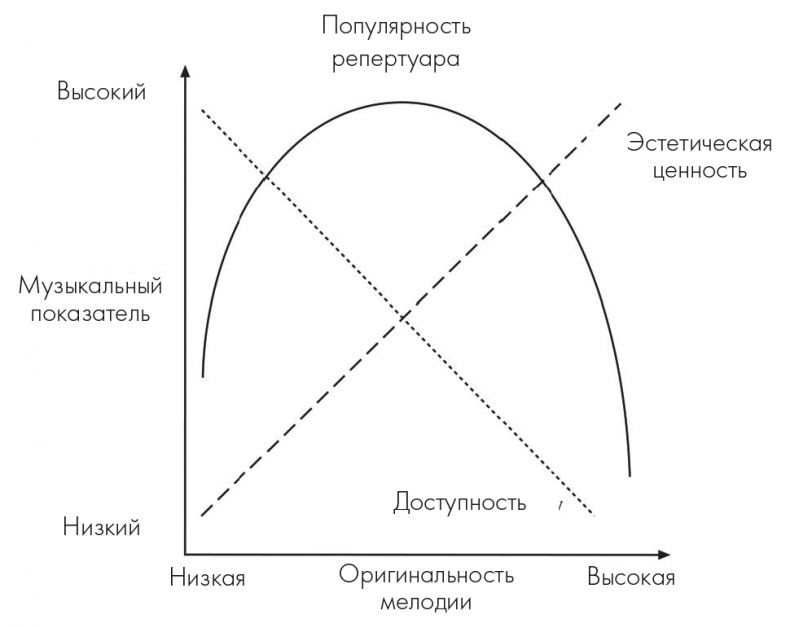

Эерола и Норт применили все измерения, чтобы вычислить «сложность» ста восьмидесяти двух песен «Битлз». Они обнаружили, что песни усложнялись с течением времени между 1962 и 1970 годами. Так как эта информация полностью совпадает с ощущениями любого фаната «Тhe Beatles» (сравните, например, песню «All My Loving» (1963) и «Mean Mr Mustard» (1969)), можно сделать вывод, что исследователям удалось прощупать реальное свойство музыки. Как эта тенденция воздействует на поведение покупающей музыку публики? Если судить о популярности на основе количества недель, в течение которых сингл находился на первых позициях музыкальных чартов Великобритании, систематическое повышение сложности негативно сказывается на его успехе; то же произошло и с целыми альбомами группы, что соответствовало оценке уровня сложности входивших в них песен. Даже самые простые мелодии ранних «Битлз» уже находились на пике или за его пределами перевернутой U-образной кривой предпочтений публики – это предположение обескураживает. Получается, что музыкальный вкус большинства из нас не ушел далеко от детских песенок (разумеется, «Тhe Beatles» смогли гениально исполнить даже песни такого рода, например, «Yellow Submarine» и «Ob-La-Di, Ob-La-Da»). Но если отойти от чисто коммерческой точки зрения, то утверждение, что общественное мнение не должно расцениваться в качестве значимой меры художественного успеха, оказывается спорным. В конце концов, более поздние работы «Битлз» повсеместно рассматриваются как самое четкое выражение их гения. Интересно, что очень похожие отношения были описаны в работах Дина Кейта Саймонтона об «оригинальности» в классическом репертуаре. Измерение оригинальности Саймонтона – степень девиации от традиционных первых шести нот темы или мелодии – можно также использовать как определение сложности. Чем выше оригинальность, тем сложнее и менее предсказуема мелодия (измерение Саймонтона устроено проще, чем измерение Эеорла и Норта, так как в нем рассматривается только статистика тонов). Саймонтон обнаружил, что слушатели оживляются – становятся внимательнее, – если музыка «оригинальнее», чем можно было подумать. Но что им больше нравится: оригинальность или предсказуемость? Чтобы составить оценку по обширному списку композиций в примере Саймонтона (напомню, что оригинальность измеряется всего по первым шести нотам темы), он проверил частоту исполнения композиций на публике. По всей вероятности, таким образом можно выяснить, насколько хорошо каждое произведение вписалось в классический репертуар. Разумеется, найдется целый список факторов помимо популярности, которые влияют на частоту исполнения композиции (размер оркестра, например), но все равно данные подсчеты могут помочь составить некое общее представление. График популярности репертуара против «оригинальности» в очередной раз выглядел как перевернутая U (вообще-то больше похоже на перевернутую J, так как начало находится на более высокой точке, чем конец) (Рис. 11.6). Популярность, конечно, не самый лучший критерий художественной ценности. Но Саймонтон задался вопросом, говорит ли его измерение оригинальности что-либо об эстетике и доступности. Ответы на эти вопросы неизбежно субъективны, но он все же решил полагаться на мнение одного человека – не свое собственное, а Ричарда С. Хэлси, чья огромная книга «Классическая музыка для дома и библиотеки», вышедшая в 1976 году, содержала как оценки «эстетической ценности», так и «уровень прослушивания» (доступности) всех перечисленных работ. По Хэлси, эстетическая ценность закрепляется за произведениями, которые выдержат повторные прослушивания и не поблекнут, а «доступность» выражается в их уместности для музыкальной школы и училища.

Рис. 11.6 Популярность репертуара классической музыки, высчитанная по количеству исполнений, представляет собой оптимальный фактор измерения «оригинальности». Таким образом можно наблюдать компромисс между доступностью и «эстетической ценностью». Саймонтон обнаружил, что баллы Хэлси за эстетическое значение неуклонно росли по мере роста оригинальности, но доступность постоянно снижалась. Он полагал, что пик кривой популярности наступает, когда рост интереса к музыке, измеряемый ее эстетическим значением, перевешивается ее уменьшенной доступностью: это тот самый момент, когда люди начинают воспринимать музыку как слишком сложную и не стоящую усилий, потраченных на ее оценку. Такое упражнение в количественной оценке эстетики, несомненно, некоторых приведет в ужас. В оправдание можно сказать, что все исследование основано только на мелодии, даже на мельчайшем ее фрагменте (судя по внешним признакам, однако, популярные вкусы на ритмы и гармонические прогрессии еще сильнее упрощены, о чем свидетельствует диско-бум 1970-х годов.) Но индустрию поп-музыки редко беспокоит эстетическое превосходство, равно как и осуждение потомков: ей нужны только успешные хиты. Похоже, что подобные исследования предполагают, что в хитовых записях есть что-то измеримое и предсказуемое: некий способ предугадать желание музыкальных потребителей. Насколько я знаю, до сих пор никто не задумывался всерьез, можно ли извлечь «формулу хита» из показателей музыкальной сложности. Но этот рецепт наверняка уже искали в других местах (я подозреваю, что формулу рассматривают как с социологической, так и с музыкальной точек зрения). [84] Если звукозаписывающим компаниям нужны хиты, то аудитории нужна музыка, которая придется ей по душе. На Западе с его парализующе огромным диапазоном музыки мы склонны упрощать выбор, разбивая ее на жанры и стили, чтобы с уверенностью заявлять «я терпеть не могу эсид-джаз» или «я обожаю мотеты эпохи Возрождения». Мы можем полностью настроиться на тонкости жанра: музыкальные психологи Роберт Джердинген и Дэвид Перротт обнаружили, что люди иногда способны определить общие жанры западной музыки (джаз, блюз, рок, классика, кантри), услышав музыкальный отрывок всего в четверть секунды длиной; за столь короткое время нельзя применить для оценки такие подсказки, как ритм или метр: слушатели полагаются на более или менее единичные тоны и поэтому, предположительно, строят догадки на основе чего-то вроде тембра. Это, кажется, подтверждает мое недавнее утверждение о том, что тембр является гораздо более важным аспектом познания музыки, чем это признают. Более того, данная информация скорее подрывает привычный подход музыковедов к различиям стиля, который они реализуют на основе более масштабных структур, таких как мелодические или гармонические шаблоны. Конечно, настолько быстрая идентификация опирается на значительное знакомство со стилями и жанрами, о которых идет речь; немногие западные слушатели смогут так же быстро (если смогут вообще) отличить мбакуангу Южной Африки от макоссы Камеруна или мапуки из Кот-д’Ивуар. И, естественно, мы склонны классифицировать и дифференцировать музыку, которую слышим чаще всего. С другой стороны, некоторые исследования показывают, что мы обладаем удивительной способностью интуитивно понимать стилистические различия без какого-либо предварительного знания соответствующей музыки. Музыкальные психологи Изабель Перетц и Симона Далла Белла обнаружили, что как западные, так и китайские слушатели, не являющиеся музыкантами, оценивают отрывки западной классической музыки как более родственные, чем ближе они исторически, несмотря на то что испытуемые мало или совсем ничего не знают о самой музыке. Кажется, что слушатели использовали подсказки, основанные главным образом на вариациях темпа и ритма, чтобы оценить сходство (длительность соседних нот в западной музыке неуклонно увеличивается с течением времени) на основе специальных «правил», которые выяснили для себя.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно