|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Спасая жизни. Дневник военного хирурга | Автор книги - Николай Склифосовский

Cтраница 71

Перехожу к изложению историй наших случаев. Из них выяснится этиология болезненных процессов, вызвавших смыкание челюстей; выяснятся и те физиологические основания, которые имелись в виду при оперативных приемах.

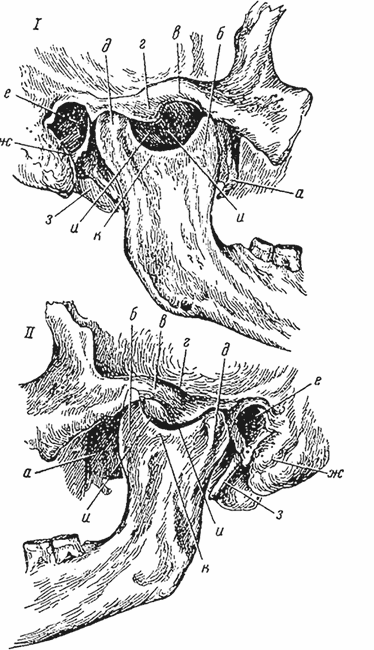

На обоих рисунках одними и теми же буквами обозначены одинаковые части. а – крыловидный отросток; б – венечный отросток; в – скуловая дуга; г – сочленовный бугорок; д – сочленовный отросток; е – наружный слуховой ход; ж – сосцевидный отросток; з – шиловидный отросток; и – полулунная вырезка; к – на обоих рисунках показывают прогалину между полулунной вырезкой сочленовного отростка и нижним краем дужки скулового отростка. А. П., девица, 18 лет, из Воронежа, представляет полную невозможность разнять челюсти. При внешнем осмотре замечается асимметрия в лице: очертание линии, окаймляющей правую половину лица, выпуклее, чем на левой стороне; подбородок уклоняется немного влево от срединной линии; передние зубы верхней и нижней челюстей имеют косвенное направление, выпячиваясь вперед. Недостает обоих серединных верхних резцов. При попытках разнять челюсти можно заметить очень незначительное разъединение (на 1 мм) только с правой стороны. Покровы лица и слизистая оболочка щек нормальны. Многие коренные зубы отчасти разрушены костоедою. Больная представляет правильно развитый скелет и хороший подкожный жировой слой; хотя она и питается исключительно жидкой пищей в течение уже многих лет, тем не менее питание ее очень удовлетворительно. Из прошлого г-жи П. должно отметить следующие факты: на 5-м году она имела скарлатину, вследствие которой образовалась припухлость в местах сочленений нижней челюсти (впереди ушей, по словам больной); затем постепенно стало развиваться затруднение при открывании рта. На 8-м году больная была привезена в Москву, и здесь покойный проф. Басов предложил постепенное раздвигание челюстей при помощи расширителя Larrev’a. Сначала удавалось раздвигание; челюсти немного разнялись: но когда действием расширителя выломаны были резцы верхней челюсти, то пришлось оставить аппарат; с тех пор произошло полное смыкание челюстей, с которым больная и поступила в нашу клинику. Исследовав больную и изучив обстоятельства, предшествовавшие болезни, мы сделали такое заключение: смыкание челюстей произошло вследствие страдания сочленений нижней челюсти; а страдание сочленений развилось во время скарлатины и имело, вероятно, характер svnovitidis purulento-catarralis. Под влиянием этого воспалительного процесса произошло оплотнение тканей связочного аппарата и окололежащих частей; это оплотнение и обусловливает неподвижность нижней челюсти. Ввиду такого распознавания и определения сущности анатомо-патологических данных мы приступили к образованию искусственного сочленения в шейках сочленовных отростков нижней челюсти. 21/1 1881 г. мы произвели первую операцию. Слева, параллельно нижнему краю скуловой дуги, отступив от нее на 1 см, мы сделали разрез в 5 см, не доходивший до отверстия наружного слухового прохода на 1 см. Разделив общие покровы и отклонив кзади лежавшие здесь дольки околоушной железы, мы провели глубокий разрез под прямым углом к первому. Последним разрезом мы обнажили шейку processus condyloidei на пространстве 1 см; через последний разрез мы предположили обнажить шейку сочленовного отростка, отделив от него надкостницу. По необходимости пришлось ограничиться этим небольшим пространством для операции ввиду анатомической невозможности распространиться в какую-нибудь сторону далее упомянутых пределов: сзади шейки лежали внутренняя сонная артерия или собственно височная и ушно-височный нерв; в глубине под шейкой – внутренняя челюстная артерия; ниже, в поперечном направлении, – лицевой нерв и поперечная артерия лица; спереди можно было опасаться ранения ductus Stenoniani. Но, благодаря тому, что надкостница в этом месте отделяется от шейки сочленовного отростка очень легко, можно было бы обойти все анатомические трудности и обвести инструмент вокруг шейки, но только при условии нормального соотношения между частями скелета. Не то мы встретили у девицы П. слева: шейка сочленовного отростка оказалась недоразвитой, так что палец, упираясь в сочленовный бугорок височной кости (tuberculum articulare) и в нижний край дуги, ощущал тут же непосредственно край полулунной вырезки сочленовного отростка (incisura semilunaris maxillae inferioris); прогалины между краем полулунной вырезки и нижним краем скуловой дуги почти не было. Ввиду такого исключительного положения мы должны были отказаться от попыток обвести инструмент вокруг шейки и ограничились тем, что с помощью узкого долота разделили доступную часть сочленовного отростка на пространстве 3Д см, однако же так, что задний корковый слой кости остался неразделенным. Мы полагали, что позднее, когда под влиянием воспаления всосется и размягчится костная ткань, удастся легко разъединить и оставшуюся костную пластинку. Вслед за тем мы повторили ту же операцию и на правой стороне, но здесь сочленовный отросток и полулунная вырезка представляли нормальное развитие: только ткани, окружавшие сочленение, были оплотнены. После отделения надкостницы мы могли подвести цепочную пилу под шейку сочленовного отростка; шейка была перепилена; сочленовная головка вместе с отпиленным куском шейки была удалена прочь, что легко удалось выполнить, повернув ее раза два вокруг продольной оси. Хотя цель операции и была достигнута с правой стороны вполне, но неподвижность левого сочленения поддерживала то же смыкание челюстей. Но тут представлялась уже возможность разрешить задачу, образовав разделение челюсти на продолжении ее в левой половине. Операция продолжалась довольно долго, и потому мы оставили окончательное выполнение своего плана до другого раза. Последовательное заживление ран, благодаря противогнилостному способу лечения, совершалось безлихорадочно. Но уже вечером в день операции больная стала жаловаться на боль в глазах: на другой и третий день эти жалобы продолжались. Оказалось, что больная не могла смыкать век вследствие естественной перерезки некоторых верхних ветвей лицевого нерва. Засыпая, она должна была искусственно, руками, смыкать себе веки. Это состояние почти исчезло к концу третьей недели после операции; однако же и до сих пор еще при смыкании бровей слева остается небольшая щель (в 1 мм) между краями век. 18/II 1881 г. мы приступили к выполнению второй половины нашего плана – к образованию искусственного сочленения в левом углу нижней челюсти. Разрезом в виде опрокинутой буквы (j) мы обнажили угол челюсти. Так как все жевательные мышцы правой половины, за исключением наружной крыловидной, функционировали, то мы при обнажении угла нижней челюсти слева не особенно заботились о полном сохранении мышц – жевательной (masseter) и внутренней крыловидной (pterigoideus internus); тем не менее мы все-таки щадили прикрепления их, насколько это было возможно. Распилив челюсть на высоте левого угла ее, мы вырезали кусок восходящего отрезка в 1 см ширины. Больная, очнувшись после прекращения хлороформирования, тут же, на операционном столе, стала произвольно размыкать и смыкать челюсти. Разделение нижней челюсти было выполнено поднадкостнично, причем ни капли крови не попало в рот. Вероятно, отсутствие сообщения между раной и полостью рта было причиной того, что и после этой операции заживление протекало безлихорадочно, разумеется, при строгом применении противогнилостной повязки.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно