|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 129

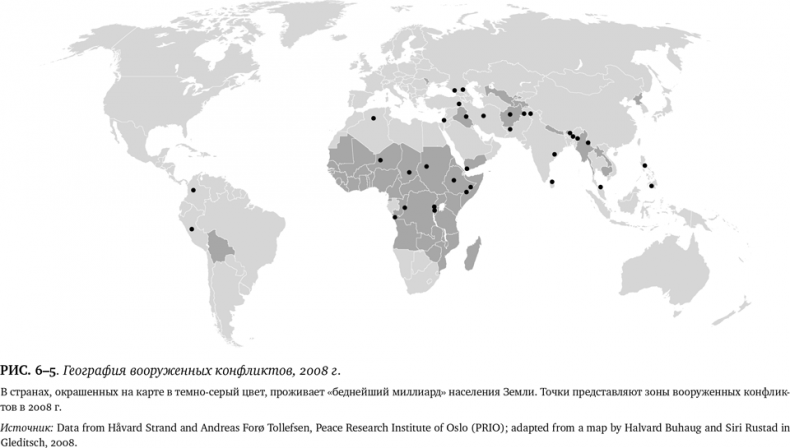

Связь между бедностью и войной сегодня устойчивая, но существенно нелинейная. Вероятность гражданской войны в богатых развитых странах равна нулю. Для стран с ВВП на душу населения около $1500 в год (по курсу 2003 г.) вероятность нового конфликта в ближайшие пять лет равна примерно 3 %. Но с этого момента риск возрастает: для стран с ВВП в $750 он составляет 6 %; для стран, чьи граждане зарабатывают $500, — 8 %, для стран, в которых люди выживают на $250, риск равен 15 % [769]. Эту корреляцию легко объяснить, предположив, что бедность порождает войны, потому что людям приходится бороться за выживание в условиях ограниченности ресурсов. Но, хотя войны порой действительно ведутся за доступ к воде или пахотной земле, все не так просто [770]. Прежде всего, причинно-следственная связь здесь не настолько однозначна. Не только бедность — причина войны, но и война — причина бедности, потому что сложно накопить блага, когда дороги, фабрики и житницы постоянно взлетают на воздух, а самых умелых работников и управленцев убивают или принуждают спасаться бегством. Войну называют «развитием наоборот», и экономист Пол Кольер подсчитал, что типичная гражданская война обходится стране в $50 млрд [771].

Кроме того, само наличие ценных ресурсов в недрах земли не провоцирует войны и не обеспечивает мира. Многие бедные и истерзанные войной африканские страны богаты золотом, нефтью, бриллиантами и стратегическими металлами, а природные ресурсы благополучных мирных стран, таких как Бельгия, Сингапур, Гонконг, настолько малы, что и говорить не о чем. Должна быть какая-то третья переменная (предположительно, нормы и навыки цивилизованного торгового сообщества), которая выступает причиной как богатства, так и мира. Даже если бедность порождает конфликты, возможно, причина не в том, что людям приходится перегрызать друг другу глотки в борьбе за доступ к дефицитным ресурсам: самая важная вещь, которую страна может купить за деньги, — это эффективная полиция и армия, способная поддерживать мир в стране. Тогда бо́льшая часть плодов экономического развития поступает в руки правительства, а не бандитов, и это одна из причин того, что «экономические тигры» развивающегося мира сегодня находятся в состоянии относительного спокойствия [772]. Какое бы влияние ни оказывала бедность, ее показатели, как и показатели других «структурных переменных», в частности относительного количества молодежи и мужчин в стране, меняются слишком медленно, чтобы полностью объяснить недавний подъем и спад гражданских войн в развивающемся мире [773]. Порождаемые ими эффекты тем не менее взаимосвязаны с формой правления в стране. На уровень прямой смертности в гражданских войнах 1960-х очевидным образом повлияла деколонизация. Хотя европейские правительства, завоевывая страну и подавляя бунты, обходились с местным населением жестоко, они, как правило, внедряли на местах надежно функционирующую полицию, судебную систему, строили общественно-полезную инфраструктуру. Несмотря на то что колониальные администрации частенько оказывали предпочтение какой-то одной этнической группе, их главной заботой был контроль над всей колонией, поэтому они честно укрепляли закон и порядок и, в общем, не позволяли одной группе безнаказанно душить другую. Когда колониальные правительства отбыли на родину, они захватили с собой и компетентную власть. Та же самая полуанархия вспыхнула и в ряде регионов Центральной Азии и на Балканах в 1990-х, когда коммунистические федерации, которые правили там десятилетиями, внезапно развалились. Один боснийский хорват так объяснял, почему этническое насилие в Югославии разгорелось только после распада страны: «Мы жили в мире и гармонии, потому что на каждом углу стояло по полицейскому, обеспечивавшему нашу крепкую взаимную любовь» [774]. Зачастую к власти в освободившихся колониях приходили авторитарные лидеры, клептократы, а порой и полные психопаты. Они ввергали территории в анархию, открывая дверь хищничеству и гангстерским войнам, о которых говорилось в главе 3 — в воспоминаниях Полли Висснер о децивилизационном процессе в Новой Гвинее. Новые правители перенаправляли поток налогов в свои карманы и кошельки своих приближенных, а их автократическое правление не оставляло притесняемым группам никакой надежды на перемены, кроме бунта или переворота. Они не реагировали на мелкие беспорядки, позволяя им разрастись, а затем посылали эскадроны смерти уничтожать целые деревни, что только сильнее разжигало сопротивление [775]. Символом этой эпохи был Жан-Бедель Бокасса, правитель Центрально-Африканской империи — маленькой страны, которая раньше звалась Центрально-Африканской Республикой. У Бокассы было 17 жен, он своими руками расчленял (а по слухам, иногда и ел) своих противников, приказал забить до смерти школьников, протестовавших против введения дорогой школьной формы с его изображением, и короновался на церемонии, которая вместе с золотым троном и усыпанной бриллиантами императорской короной обошлась одной из беднейших стран мира в треть ее годового дохода. Во времена холодной войны такие тираны оставались у власти с благословения великих держав, которые следовали словам Франклина Рузвельта, сказанным им в адрес главы Никарагуа Анастасио Сомосы: «Может, он и сукин сын, но он наш сукин сын» [776]. Советский Союз готов был поддержать любой режим, который, по его мнению, приближал всемирную коммунистическую революцию, а США оказывали поддержку каждому, не подпавшему под советское влияние. Другие великие державы, например Франция, принимали сторону режимов, поставлявших им нефть и полезные ископаемые. Автократов вооружала и финансировала одна супердержава, повстанцев, воевавших с ними, — другая, и обе были больше заинтересованы в победе своих приспешников, чем в окончании конфликта. На рис. 6–3 видно, что второй пик гражданских войн приходится на годы после 1975-го, когда Португалия демонтировала свою колониальную империю, а поражение Америки во Вьетнамской войне вдохновило повстанцев по всему миру. Число гражданских войн подскочило до 51 в 1991 г., когда — и это не совпадение — Советский Союз исчез с карты мира, забрав с собой и опосредованные конфликты холодной войны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно