|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 28

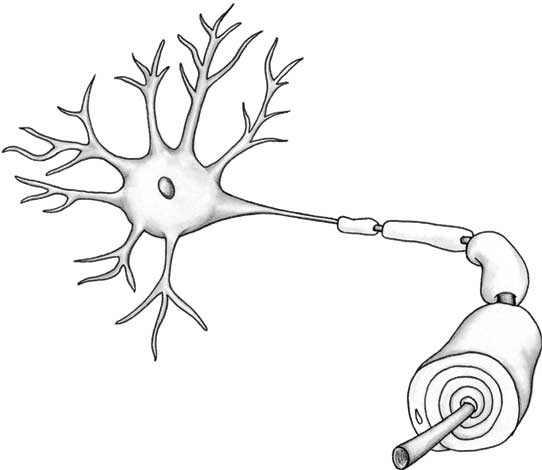

Когда ребенок должен начать читать? Как только дети начинают называть буквы алфавита, возникает вопрос, нужно ли им учиться читать «рано». Надежда многих родителей и продавцов материалов коммерческих программ подготовки к чтению в том, что, если ребенок рано научится читать, это позднее даст ему некоторые преимущества в школе. В 1981 году мой коллега по Университету Тафтса, детский психолог Дэвид Элкинд написал глубокую книгу «Детство наспех» (The Hurried Child) [37], в которой говорил о тенденции общества подталкивать ребенка к достижениям. Он рассказал о случаях, когда родители заставляли своего ребенка читать в самом раннем возрасте. Недавно Дэвид решил переиздать книгу, потому что считает, что положение дел в этой сфере в наши дни значительно ухудшилось. Обсуждая эту проблему, нельзя не учитывать закономерностей нашего биологического развития. Чтение зависит от способности мозга связывать и интегрировать информацию из различных источников: зрительные области со слуховыми, языковыми и концептуальными. Эта интеграция зависит от развития каждой из этих областей, их ассоциативных зон и скорости, с которой эти области могут устанавливать связи и интегрироваться. В свою очередь, скорость в значительной степени зависит от миелинизации аксонов нейронов. Лучший природный проводящий материал, миелин [31], состоит из жировой оболочки, покрывающей аксоны клетки (см. рис. 4.2). Чем больше миелина покрывает аксон, тем быстрее нейрон может передавать свой сигнал. Рост миелина происходит в соответствии с «графиком» развития, а такие «графики» различны для разных областей (например, слуховые нервы миелинизируются на шестом месяце внутриутробного развития, зрительные нервы – через шесть месяцев после рождения) [38].

Рис. 4.2. Нейрон и миелин Хотя все эти сенсорные и моторные области миелинизируются и функционируют независимо друг от друга уже до того, как ребенку исполнится пять лет, главные отделы мозга, которые лежат в основе способности быстро интегрировать зрительную, вербальную и слуховую информацию, например ангулярная извилина, у большинства людей до этого возраста или даже позже полностью не миелинизируются. Нейропсихолог-бихевиорист Норман Гешвинд выдвинул предположение, что у большинства детей миелинизация ангулярной извилины недостаточно завершена вплоть до школьного возраста, то есть от пяти до семи лет [39]. Гешвинд предположил также, что миелинизация этих важнейших кортикальных областей у некоторых мальчиков происходит медленнее. Возможно, это одна из причин того, что мальчики медленнее, чем девочки, начинают читать бегло. И проведенное нашей командой исследование овладения языком [40] показывает, что девочки в возрасте до восьми лет быстрее, чем мальчики того же возраста, справляются со многими из хронометрируемых экспериментальных заданий на именование. Выводы Гешвинда о том, когда мозг ребенка достаточно развит, чтобы читать, получили подтверждение в ряде кросскультурных исследований. Британская исследовательница чтения Уша Гошвами обратила мое внимание на удивительно интересный межъязыковой научный проект, реализованный ее группой [41]. На материале трех разных языков они обнаружили, что европейские дети, которые начали учиться читать в пятилетнем возрасте, достигали более низких результатов, чем те, кто приступал к этому в семь лет. Из результатов этого исследования мы можем заключить, что те многочисленные усилия по обучению ребенка чтению до четырех или пяти лет с биологической точки зрения опрометчивы и для многих детей потенциально неэффективны [42]. В готовности к чтению, как и в жизни, всегда есть исключения. Незабываемый литературный пример ребенка, который научился читать, когда ему еще не исполнилось пять, – это Глазастик из книги Харпер Ли «Убить пересмешника», шокирующая новую учительницу преждевременной способностью читать все, что видит. Когда я стала читать все буквы подряд, меж бровей у нее появилась чуть заметная морщинка; потом она заставила меня прочитать вслух полбукваря и биржевой бюллетень из «Мобил реджистер», убедилась, что я грамотная, и посмотрела на меня уже с легким отвращением. И велела мне сказать отцу, чтобы он меня больше не учил, это помешает мне читать как полагается… Я никогда не училась читать нарочно… Уж не знаю, когда именно строчки над движущимся пальцем Аттикуса стали делиться на слова, но, сколько себя помню, каждый вечер я смотрела на них и слушала последние новости, проекты новых законов, дневники Лоренцо Дау – все, что читал Аттикус, когда я перед сном забиралась к нему на колени. Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь… [32] [43] Писательница Пенелопа Фицджеральд озвучивает другой вариант подобной истории. Она вспоминает: «Я начала читать, когда мне только исполнилось четыре. Буквы на странице вдруг поддались мне и показали, что они означают. Они захватили меня все сразу и полностью» [44]. По отношению к таким детям, как Глазастик и Пенелопа Фицджеральд, скажем: чего бы это ни стоило, пусть они читают! В остальном имеются весомые биологические причины того, почему чтение к каждому приходит в свое время. Записки немиелизированных гениев До пяти лет может случиться множество замечательных вещей, которые вполне уместны с точки зрения развития и способствуют как чтению в дальнейшем, так и радостям дошкольного детства, не обремененного уроками чтения. Например, чтение и слушание стихов заостряет развивающуюся способность ребенка слышать (и впоследствии сегментировать) мельчайшие звуки в словах, фонемы. Такие первые попытки письма отражают очередность в растущих знаниях ребенка о связи между устным и письменным языком. Сначала дети пишут (или рисуют) буквы в подражание кому-то. Конечно, в этом больше «художественных» каракулей, чем понимания. Далее буквы начинают демонстрировать развивающееся представление ребенка об образе буквы, особенно букв, составляющих его собственное имя. Постепенно другие буквы фиксируют представления детей о том, как буквы образуют слово, при этом многие их названия используются, можно сказать, очень изобретательно. В книге под названием «Гний зант [33]: Ребенок учится писать и читать» (Gnys at Wrk: A Child Learns to Write and Read) [45] Гленда Биссекс приводит колоритный пример, относящийся к тому периоду, когда дети используют названия букв, чтобы составить слова. Однажды, когда Биссекс была поглощена работой (возможно, она как раз писала книгу), ее пятилетний сын подсунул ей записку: RUDF («ТНСЛЫШШ»). Названия букв в этой записке прямо прочитываются как Are you deaf? («Ты не слышишь?» = «Ты глухая?»). Сын Биссекс, подобно бесчисленному количеству детей его возраста, начал понимать две вещи: во-первых, письмо может хотя бы на короткое время привлечь внимание взрослого; а во-вторых, буквы соответствуют звукам внутри слов [46]. Пока что он не понял: звук, который представляет буква, и название этой буквы не равнозначны. Буква r не представляет слово are [34], наоборот, она представляет звук английской фонемы /r/, которая произносится как ruh [r]. Это соответствие между написанными буквами и произносимыми звуками – очень тонкий и непростой вопрос. Часто родители и даже учителя, которые не знакомы с лингвистической основой чтения, забывают об этой сложности. На самом деле такая мысль не учитывается в большинстве использовавшихся ранее букварей, по которым детей учили читать.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно