|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения | Автор книги - Марианна Вулф

Cтраница 26

Работы исследовательницы чтения Виктории Перселл-Гейтс демонстрируют еще более серьезные последствия в этом плане [26]. Перселл-Гейтс обратилась к двум группам пятилетних детей, еще не умевших читать. Эти две группы были идентичны по таким показателям, как социоэкономический статус и уровень образования родителей. Однако детям первой группы много читали в течение двух лет, предшествующих проведению исследования (не менее пяти раз в неделю), а в другой, контрольной, группе дети были этого лишены. Перселл-Гейтс просто попросила детей в этих группах сделать две вещи: во-первых, рассказать историю о каком-то связанном лично с ними событии, например о праздновании дня рождения, а во-вторых, сделать вид, что они читают книжку кукле. Различия можно было определить безошибочно. Когда дети из первой группы рассказывали свои истории, они в большей степени, чем дети из второй группы, использовали не только особый «литературный» язык книг, но и более сложные синтаксические формы, более длинные фразы и определительные придаточные предложения. Вот почему это наблюдение так важно: когда дети способны использовать различные семантические и синтаксические формы в собственной речи, они лучше и легче понимают устную речь и письменный язык других. Эта языковая и когнитивная способность через несколько лет обеспечивает уникальный фундамент для формирования множества навыков понимания, когда дети начинают читать сами. Одно из исследований социолингвиста Анны Чарити и ее коллеги Холлис Скарборо демонстрирует важность знания грамматики для детей, которые говорят не на английском языке, а на других языках или диалектах [27]. Они обнаружили, что в группе детей, говоривших на афроамериканском местном диалекте, а не на стандартном американском английском, знание ребенком грамматики являлось точным предсказателем того, насколько хорошо ребенок в итоге научится читать. Еще одна особенность языка книг связана с началом понимания того, что можно назвать литературными приемами, такими как образный язык, особенно метафора и сравнение. Вспомним сравнения из приведенного выше примера: cheeks like rose petals, and hair like golden silk («щечки были похожи на лепестки розы, а волосы – на золотистый шелк»). Такие фразы привлекательны с точки зрения языка, но требуют определенной когнитивной обработки. Детям приходится сравнивать щечки с лепестками розы, а волосы – с шелком. В этот момент они приобретают не только словарный запас, но и практикуются в сложном с когнитивной точки зрения деле использования аналогии. Навыки аналогии представляют исключительно важный, преимущественно невидимый аспект интеллектуального развития в любом возрасте [28]. Очаровательный пример ранних навыков аналогии можно найти в серии книжек «Любопытный Джордж» [29] про обезьянку. Неугомонное любопытство Джорджа привело к тому, что он полетел в небо на воздушном шаре, откуда «дома были похожи на игрушечные, а люди – на кукол». Здесь простые сравнения действительно помогают ребенку произвести такие сложные когнитивные операции, как сравнение по величине и восприятие глубины. Автор, Ханс Рей, и его окончившая Баухауз жена Маргарет, возможно, не отдавали себе отчета в том, какой вклад они вносят в когнитивное и языковое развитие ребенка, когда создавали негодника Джорджа в 1940-х годах, но до сегодняшнего дня эти истории продолжают влиять на развитие миллионов дошкольников. Еще один вклад языка книг заключается в том, что ребенок достигает высокого уровня понимания. Посмотрите на выражение once, long ago («однажды, давным-давно»). Оно моментально переносит вас из сегодняшней реальности и активирует особый набор ожиданий, касающихся другого мира. «Однажды, давным-давно» намекает каждому смышленому дошкольнику, что сейчас начнется сказка. Возможно, существует только несколько сотен разных типов сюжетов, имеющих множество вариантов, существовавших в разных культурах в разные времена. У детей постепенно развивается понимание многих из этих отдельных сюжетов, у каждого из которых своя типичная структура, место действия, эпоха и набор персонажей. Такой вид когнитивной информации – часть того, что становится так называемой схемой [30]. Этот термин некоторые психологи используют для обозначения определенных, ставших стандартными способов мышления, которые помогают человеку осмыслять события и лучше их запоминать. Здесь принципы действуют по постоянно усиливающей себя спирали: чем более понятна история для ребенка, тем легче он ее запомнит; чем легче он ее запомнит, тем в большей степени она будет способствовать формированию у него схем; чем больше схем формируется, тем более понятной будет каждая последующая история и тем объемнее будет база знаний для будущего чтения. Способность предугадывать вероятные сценарии помогает развитию логических навыков (дедукции и догадки, основанной на имеющейся в распоряжении информации). Детям, которые пять лет сражались с троллями, спасали красавиц с шелковыми локонами и разгадывали заданные колдуньями загадки, будет значительно легче узнать незнакомые слова (такие как «локоны» и «тролли»), когда они увидят их напечатанными. Что еще более важно, в конечном итоге им будет значительно легче понять тексты, в которых эти слова встретятся. Увидев, что раннее знакомство с книгами во многих отношениях помогает развитию чтения на последующих этапах, вы могли бы предположить, что, если просто будете много читать ребенку, это в достаточной степени подготовит его к периоду самостоятельного чтения. Но это не совсем так. По мнению некоторых исследователей, это лишь часть подготовки детей к чтению [31]. Еще одним хорошим предварительным показателем является простая на первый взгляд способность назвать букву. Что в имени буквы? По мере того как дети знакомятся с языком книг, у них начинает формироваться более детальное понимание визуальных составляющих печатного текста. Во многих культурах очень часто можно увидеть, как дети «читают» книгу, водя по странице пальцем, даже если на ней нет ни строчки текста. Одним из первых аспектов осмысливания печатного шрифта становится понимание, что слова расположены в конкретном направлении: например, в английском и европейских языках – слева направо, в иврите и арамейском – справа налево, а в нескольких азиатских системах письма – сверху вниз. Затем начинает формироваться ряд более сложных навыков. По мере того как определенные формы отдельных строк становятся все более для них знакомыми, одни дети начинают идентифицировать некоторые из разноцветных букв, например на двери холодильника, в ванне или на листе альбома для рисования. Способность мозга узнавать визуальную форму, скажем, бирюзовой буквы – не случайность, и об этом свидетельствует уже навык читать токены. Как мы уже видели, эта способность основана на тонко настроенной системе зрительного восприятия и многократных контактах с одними и теми же моделями и характеристиками визуального мира, которые дают нам возможность узнавать сов, пауков, стрелы и цветные карандаши по их очертаниям.

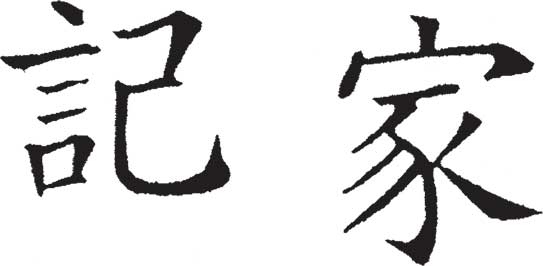

Рис. 4.1. Два китайских иероглифа

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно