|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кроха | Автор книги - Эдвард Кэри

Cтраница 66

Но мне было позволено лишь опустошить полки моего буфета. Я привыкла втискиваться в мир, в его крошечные пустоты. Я никому не навязываюсь, не корчу из себя чего-то грандиозного. Я нахожу прорехи и поселяюсь в них. Но теперь очередная прореха закрылась перед моим носом. Я аккуратно сложила свои пожитки в рундук. Рундук снесли вниз. Я открыла дверь ее спальни и заметила коробку, в которой обитал гипсовый Иисус. – Ты поедешь со мной, – предупредила я. – Только будь осторожен: не выпади из высокого окна. Но раскрыв его коробку, обитую изнутри бархатом, я увидала, что его там нет, он был с Елизаветой. Он меня одурачил. Час спустя, когда я пошла попрощаться с Елизаветой, ее комнату со злобными предметами караулили лакеи, запретившие мне войти. Мне нужна была одна последняя голова. Я не могла уехать без нее. – Мадам Елизавета, мадам Елизавета! – громко позвала я. – Прошу вас, мадам Елизавета, я не делала вашего изваяния. Мне нужно сделать вашу голову не для кого-то, а только для себя. Прошу вас, мадам! К вам взывает ваше сердце! Ваша хандра, если угодно. Ответьте мне! Вышла ее фрейлина. – Фурия! Слава небесам, это вы! Впустите меня к ней! – Меня зовут, прошу заметить, маркиза де Монсье-Меринвиль, – холодно ответила она. – Мы тебя не знаем. Ты разве раньше была в Версале? – Прошу вас, Фурия… – Не обращайся ко мне! – Прошу, мне надо попрощаться с мадам Елизаветой. – В тебе больше нет нужды. – Я могу увидеть ее лицо? Хоть на минуту. – Иди прочь. Тут тебе не место. И она отвернулась, эта Фурия. Такая неприступная, точно мы с ней до этого не встречались, сейчас она вела себя как взрослая дама. Мне отказали последние фавориты – Фурия и раскрашенный гипсовый человек. Два лакея отвели меня вниз, плотно держась возле меня с обеих сторон, словно торопились выпроводить. Покуда меня поспешно вели по коридорам, я заметила, что была не единственная, кого попросили с вещами на выход. В коридоре стояли многочисленные сундуки, сновали лакеи, неся в руках какие-то вещи, обернутые в тряпицы. – Куда это все уезжают? – спрашивала я. – Почему покидают дворец? Но мне никто не удосужился ответить. Жак ждал меня у ворот. Я обрадовалась ему. Но вид у него был неважный: синяки под обоими глазами и глубокая царапина на лбу, да и со мной он держался скованно и как-то неприветливо. С ним был и его прислужник со свирепым выражением лица – тоже весь в синяках. – Тебе сделали больно, Жак? О Жак, мне так жаль, если тебе больно! – Жаку не могут сделать больно, – буркнул он. – Никто не может. Когда омнибус тронулся в путь, я думала только о любви. Я любила Эдмона Пико, но потом его у меня отняли. Теперь в одном кармане у меня лежало сердце, а в другом – селезенка. Иные доказательств мне были не нужны. Я уже возвестила о себе миру. Я оставила свои восковые клейма. Она еще за мной пошлет, думала я, она обязательно пошлет за мной. – Мой буфет! – горестно воскликнула я. – Хочу к себе в буфет! Но мой буфет заперли, и я уже не могла туда вернуться. Книга пятая

1789–1793 Народный дворец Моя жизнь с двадцати восьми лет до того, как мне исполнился тридцать один год.

Глава сорок пятая

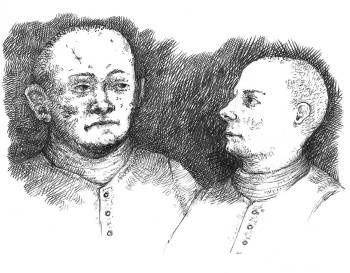

Вход и выход Всю дорогу до Парижа Жак не спускал с меня глаз – как и его бритый парень. И я поняла, что уж коли между нами могла бы завязаться беседа, начать ее предстояло мне. – Кто твой друг, Жак? – Это мой малец. Звать Эмиль. – Привет, Эмиль, очень рада с тобой познакомиться. Я – Мари. Эмиль молча скривил губы. – Да он в точности, как ты! – воскликнула я. – Ты такой же был! – Он меня малость копирует. А мне что? Он же мой лакей. Ему платят, чтобы он мне помогал. – Ему платят, ты сказал? – Нам всем платят. – Видно, у вас и впрямь большие перемены и так много новых слуг. – Это да. У нас места стало куда больше, чем раньше. И у меня теперь есть Эмиль, мы отлично ладим. Эмиль оскалился на меня. – Она хорошая, Эмиль, она – друг. Мы давно не виделись. – Теперь я с тобой. – Ну да. Со мной. Поначалу мне показалось, что Жак Бовизаж поправился, но потом поняла, что он раздобрел не от жирка, а от заботливости. У него появилась привязанность, родительские чувства придали округлой мягкости грубым чертам его лица. В мое отсутствие, как я предположила, он нашел объект, на который можно было излить накопленный им запас нежности, чему я не удивилась, но все равно меня кололо чувство ревности.

Мы въехали в Париж и покатили по кривым людным улочкам, которые запомнились мне не такими унылыми, какими они выглядели сейчас, и наконец моему взору предстал наш бульвар дю Тампль. И я его увидела – Обезьянник, значительно разросшийся за годы моего отсутствия. Я даже оробела. Это было похоже на встречу после десятилетней разлуки со старым другом, который из худенького юноши превратился в корпулентного господина. Некогда юноша стал взрослым мужчиной – и преобразился полностью. На фасаде я увидела уже не одну дверь, а целых две – над одной висела вывеска ВХОД, над другой – ВЫХОД. Наш прежний сосед по бульвару – Маленький житейский театр – был снесен, и на его месте выросло новое крыло Обезьянника. Справа, на пустыре, где некогда располагалось кафе шахматистов, появились новые пристройки. Всю эту разросшуюся архитектурную громаду теперь защищали высокая металлическая ограда и широкие ворота с торчащими вверх пиками, в которые меня впустил Жак. Высоко на воротах висел старенький колокольчик Анри Пико. Я подошла к двери с вывеской ВХОД, но прежде чем поднялась по ступенькам крыльца, Жак взял меня за руку. – Не сюда, Крошка, входить надо через заднюю дверь. Я последовала за ним и вступила на незнакомую территорию: крашеные стены, грязные полы, повсюду сновали мальчишки, занятые своими делам. Возле заднего входа громоздились витринные манекены. Я их узнала! Это были последние останки воспоминаний об Эдмоне Пико, сгинувшем в типографии Тикра. У одного манекена на лице виднелись усы. Я поглядела на них с ужасом. Но Жак потащил меня дальше. – Идем, – озабоченно произнес он. – Скорее! Нельзя заставлять их ждать.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно