|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кроха | Автор книги - Эдвард Кэри

Cтраница 28

Перед Hôtel Singe на нескольких повозках громоздились предметы мебели и всякая всячина: клетки и чаны, старые стулья и скелеты диковинных существ. А над всей этой горой мертвого хлама сидели, забившись по углам в тесных клетках, три живых зверька с быстрыми черными глазками, с ранками на шкурках и крупными участками голой кожи без меха. Это были обезьянки. При нашем приближении к дому на подпорках они начали истошно визжать.

Куртиус с изумлением воззрился на животных. – Какие длинные! Какие худые! Какие косматые! Тут одна обезьянка издала ужасающий, очень печальный, очень человеческий вопль. Все мы были потрясены этим воплем – даже вдова. – Здравствуйте! – поприветствовал Куртиус обезьян, приподняв свою треуголку. Мы вошли в деревянный дом. Весь первый этаж занимал просторный зал, и наши шаги гулким эхом отдавались под потолком, такой он был пустой – ну, почти пустой, если говорить точнее, – потому как на скамеечке для ног сидел толстый человек, очень странно одетый: в нечто вроде костюма медведя, и все его тело, за исключением головы и кистей рук, было покрыто сшитыми вместе кусками меха. Это был разорившийся хозяин обезьянника Бертран ле Велю, что в переводе с французского означало Бертран Косматый. Чуть поодаль стоял облаченный в черный сюртук городской чиновник: по всему было понятно, что Бертрана ле Велю препровождают в долговую тюрьму. У него на коленях лежал небольшой меховой комочек – тот самый Паскаль, Примат-Философ, но уже мертвый. Вокруг Бертрана Косматого и Паскаля толпились еще люди в черных сюртуках и выносили на улицу предметы мебели, которые складывали на землю возле входных дверей.

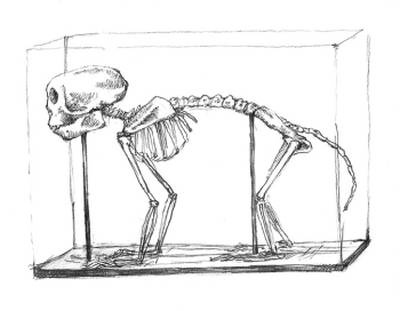

– Эти звери в черном, – изрекла вдова, – судебные исполнители, и они кусаются! Покуда вдова ставила подписи в бумагах, которые ей передали судебные исполнители, нотариус, выселяемый хозяин обезьянника, отчаянно жестикулируя, поманил меня к себе. Ему, видно, ужасно хотелось поговорить, и во время беседы он постоянно чесался – то макушку почешет, то под мышками, то свой зад, и все это он проделывал со странными ужимками, и я решила, что эти жесты он перенял у обезьян. – Должен тебе сказать, я занимаюсь обезьянами с двенадцати лет. Мой отец был богат: он торговал корицей и кумином, мускатным орехом и ванилью. Из своих длительных поездок он привозил не только специи, но и живность. Первым животным, которого он привез, был pan troglodyte – шимпанзе, я назвал ее Флоранс. Флоранс откусила мне палец, вот здесь, – и он продемонстрировал обрубок пальца. – Но я ее любил и все удивлялся, сколько же на земле живет всяких существ. Я стал их коллекционировать и потратил на них весь отцовский капитал. Я их покупал у разных торговцев. Но мне всегда было мало. Я имел дело со многими человекообразными обезьянами, я считал бабуина своим другом. Я предпочитаю обезьян людям. Они честнее. Ты всегда знаешь, чего от них ждать. Обезьяны – это мое призвание. У меня однажды была курносая обезьяна, но долго зверек не прожил. Курносый был родом из тропиков и размером не больше этого, – и он показал пальцами: четыре дюйма. – Крошечное создание. Милый малыш. Я назвал его Эмманюэль. Там стоит его скелет. Я его самолично сварил в кипятке. Это его шерсть, – и он тронул кусок меха на своем плече. – Я заплатил за него двести ливров. Людям он нравился за крошечный размер. Думаю, когда я его купил, он уже болел. Но лучше Паскаля у меня не было никого. Правда, мой милый? Никто теперь тебя не обидит. Говорят, будто я его убил. Но зачем мне тебя убивать, если я тебя люблю? Если благодаря тебе я прославился? Ты же веришь мне, не так ли? – Я пытаюсь, месье, – ответила я. – Ты и сама похожа на обезьянку, крошка. С таким большущим носом, с такими тонкими ручонками. Вылитый носач. Имея такую внешность, ты, возможно, можешь понять, как тут все было: весь этот дом был населен обезьянами. Помню время, когда здесь жили двадцать обезьян и трое людей. У каждой обезьяны была своя клетка. И ты ходил от клетки к клетке, наблюдал за их обитателями: как они спят на своих постелях, как расчесываются, как надевают на головы парики или накладывают мушки. У меня был шимпанзе, который в ливрее подавал еду на подносе. Какой же был славный дом! Люди толпами валили сюда и, глядя на обезьян, изучали собственные повадки. Паукообразная обезьяна жевала сигару – такое до конца жизни не забудешь! Капуцин причесывался гребнем, инкрустированным хрустальными стразами. Бабуин отхлебывал вино из графина. Какой был дом! Но все это просуществовало недолго. Некоторые наши обитатели, хотя я их прекрасно кормил и они получали хороший уход, погибли, запутавшись в шелковых простынях. Бертран указал на клок меха на своем левом локте. – Детеныш макаки-резуса утонул в фарфоровом ночном горшке. Он почесал грудь. – Бесхвостый макак случайно повесился на шнуре от колокольчика. У меня не хватало средств, и пришлось расстаться с прислугой. А однажды упал стенной канделябр, и пламя от свечей перекинулось на мех моего шимпанзе в ливрее… Он потрогал меховую заплату на правом локте. – Обезьяны взбунтовались. И их было не унять. Но у меня тогда еще оставался Паскаль. Величайший из приматов! Видела бы ты его в смокинге, в шапочке с золотой тесьмой. Я не мог полностью держать их под контролем, иногда они брали надо мной верх. Такой дом, мой дом, он постепенно пустел. Само собой, первыми опустели жалкие комнатушки наверху. Хозяин обезьянника принялся разглаживать лоскуты меха в разных местах. – А люди продолжали приходить и смотреть, как Паскаль пьет коньяк из бокала. Но все пошло наперекосяк. Говорили, будто каждую ночь я кричу на тебя, Паскаль, будто соседей каждую ночь будили мои крики и твой визг. А теперь ты не проронишь ни звука. Всех у меня забрали. Говорили, будто я бью тебя. Да я ни разу тебя не ударил! Зачем мне тебя бить, если я тебя люблю? И вот в среду я подхожу к твоей клетке и вижу, что ты лежишь в углу, такой одинокий и неподвижный. Косматый замолк, поглаживая труп обезьяны. Помолчав, я сказала: – Благодарю вас, месье, за ваш рассказ. Он продолжал гладить мертвую обезьяну. – Простите, месье, – проговорила я. – Позвольте я его потрогаю. – Ты хочешь? – Да, прошу вас. – Тогда можешь потрогать, душа моя, и бесплатно.

Я взяла Паскаля за правую лапу. Она была продолговатая и черная, длиннее моей, но тоньше, с острыми когтями, холодная и затвердевшая. – Мне так жаль, что он умер, – сказала я.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно